かえつ有明中・高等学校

かえつ有明中学・高等学校は、2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催にあたっては中心地となる江東区の豊洲・有明エリアに立地し、最寄り駅はりんかい線「東雲駅」となるほか、東京メトロ有楽町線「辰巳駅」からも徒歩圏にあり、同じく東京メトロ有楽町線「豊洲駅」や、同有楽町線・都営大江戸線「月島駅」からもバスで8~10分ほどで通学が可能です。前身の嘉悦女子中学・高等学校から共学化し、校名もかえつ有明と改めて現校地に移転し、新たな歴史をスタートさせたのが2006(平成18)年。いまでは首都圏の私立中高一貫校のなかでも帰国生の割合が高い、ユニークな学校となった同校の帰国生教育の様子を、今回は取材させていただきました。

かえつ有明が東雲の地に移転してから11年が経ちます。帰国生教育を本格的に開始したのが移転の年ですから、かえつ有明の帰国生教育の歴史も11年ということになります。初年度の帰国生は1~2名程度でしたが、それが5~6年のうちに160名を超える規模に拡がってきました。かえつ有明の帰国生がわずか数年のうちにこれほど増えてきたのはどういう理由によるのでしょうか。

かえつ有明が東雲の地に移転してから11年が経ちます。帰国生教育を本格的に開始したのが移転の年ですから、かえつ有明の帰国生教育の歴史も11年ということになります。初年度の帰国生は1~2名程度でしたが、それが5~6年のうちに160名を超える規模に拡がってきました。かえつ有明の帰国生がわずか数年のうちにこれほど増えてきたのはどういう理由によるのでしょうか。

今回の取材ではそのあたりの秘密に迫りたいと思います。 対応していただいたのは、帰国生教育主任の田中理紗先生と、帰国生のHonors (オナーズ)クラスを担当しているAlexander Dutson先生です。

帰国生入試とアドミッションポリシーについて

「帰国生であることを誇りに感じられるような環境で学ばせてあげたい」と、かつて自分も帰国生だった田中先生は語ります。Dutson先生は「探究する心を持っている生徒、様々なことに興味を持ち、学ぶ意欲が高い生徒を育てたい」と、帰国生入試におけるアドミッションポリシーについて熱い思いを話してくれました。

「帰国生であることを誇りに感じられるような環境で学ばせてあげたい」と、かつて自分も帰国生だった田中先生は語ります。Dutson先生は「探究する心を持っている生徒、様々なことに興味を持ち、学ぶ意欲が高い生徒を育てたい」と、帰国生入試におけるアドミッションポリシーについて熱い思いを話してくれました。

かえつ有明の帰国生クラスは、上級レベルのオナーズクラスと、中級レベルのアドバンスクラスに分かれています。 オナーズクラスの選考となるA2選考では、準1級程度の語彙や読解力を試す問題に加えて、ロジカルシンキングクエスチョンという設問を採り入れています。難しそうに思われるかもしれませんが、論理的な思考に取り組む姿勢ができているかどうかを試すものだそうです。論理的思考が完成されているような子どもということではなく、そういう問題になんとか食いついてくるような子どもに入ってきてほしいということです。 一方のアドバンスクラスの方は、A1選考で、準2級程度の英語力が試されています。多肢選択の問題だけでなく、短い英語作文が出題されるので、シンプルな英文が書けることも必要です。 A1・A2選考ともに、英語面接がありますから、自分の意見が言えるようになっておかないと、かえつ有明の帰国生入試を乗り切るのは難しいかもしれません。日本語作文や日本語面接もありますが、日本語力は参考程度で、選考はあくまでも英語力が中心とのことです。

両クラスの英語力の差は主にそれまでの海外滞在年数などによるもので、学ぶ意欲さえあれば、アドバンスからオナーズに上がることは決して不可能なことではありません。特にアドバンスクラスでは、ネイティブの先生の英語の授業に加えて、日本人教員による英文法の授業が組み入れられているので、効率よく英語を身につけることができると田中先生は強調します。

入学後のサポート・帰国生担任の存在

かえつ有明の帰国生サポートは入学前に始まっています。入学手続きをした帰国生を対象に、入学前準備講座が開講されているのです。この講座では、まだ日本の学習に慣れていない帰国生に、海外での学びと日本の学びを統合する機会を与えているようです。つまり、自分達が学んできた学習スタイルにこだわって、日本型の学習スタイルを否定するのではなく、また、帰国生としての良さを閉じ込めてしまうこともないように、それぞれの学習スタイルの違いを意識させる場を設けているのです。

かえつ有明の帰国生サポートは入学前に始まっています。入学手続きをした帰国生を対象に、入学前準備講座が開講されているのです。この講座では、まだ日本の学習に慣れていない帰国生に、海外での学びと日本の学びを統合する機会を与えているようです。つまり、自分達が学んできた学習スタイルにこだわって、日本型の学習スタイルを否定するのではなく、また、帰国生としての良さを閉じ込めてしまうこともないように、それぞれの学習スタイルの違いを意識させる場を設けているのです。

これは中学1年生の中間試験までは放課後帰国生講習という形で踏襲され、ゆるやかに海外と日本のスタイルを統合させていくわけです。

帰国生専門の担任が3名いることも、かえつ有明の帰国生教育の特長です。学年に一人窓口となる先生がいることで、帰国生が気軽に相談できるようになっています。今では帰国生の数が増え、存在感も増して一般生を引っ張っていくような存在になりつつあるとはいえ、文化の違いなどで、内心苦しんでいる帰国生も中にはいるかもしれません。かつて帰国生だった田中先生は、そういった生徒の気持ちがとてもよく分かると話します。

例えば、日本では生徒が掃除をするということや、授業中に飲み物をとらないこと、また、部活動などにおける上下関係の存在といったことも帰国生にとっては不思議なことで、そういう違和感から相談に来る生徒もいるそうです。そういう子に対して、説き伏せるような言い方をするのではなく、「そうだね、わかるよ」といった接し方をすること、つまり理解者がいてくれると思ってもらうことが大切だと言います。

また、帰国生の言動について、その生徒の行動の意味を周囲の教員に解説してあげられることも、帰国生教員の強みです。ただ最近では、学校全体の帰国生に対する理解が深まり、帰国生はのびのびと学校生活を送り、むしろ一般生がいい意味で帰国生の影響を受けているようです。例えば、「帰国生のように英語がしゃべれるようになりたい」という気持ちから1年間留学を目指す生徒が顕著に増えてきたということです。

帰国生英語の授業内容

オナーズクラスの英語の授業についてDutson先生は、テキストや目の前にある問題に集中して「正しい答えを出す」というスタイルではなく、トピックにまつわる周辺の事柄にも目を向けながら、「よりよい答えに至るプロセス」を重視していると話します。

Dutson先生:

週6時限のうちの2時限は、いわゆる哲学授業を行います。ソクラテス対話のメソッドを活用し、グループディスカッションによって様々な議論に発展するような問題を考えていきます。このディスカッションでは、最終的な答えよりもプロセスに注目します。相手の言うこと、特にどういう論拠を述べているかということをお互いによく聞くという態度を学びます。そうした中から、自分独自の意見を構築するようになっていくのです。

残りの4時限は、言語と文学、つまりランゲージアーツということになりますが、こちらの授業は哲学授業で習得したスキルを適用します。つまり、先生が言ったこと、テキストに書いてあることをただ鵜呑みにするのではなく、その先に考えを及ぼす力が大切になるのです。

高校生になるとリーディングはより高度になっていきます。語彙や内容が難しくなり、やる内容もネイティブの高校生と変わらない内容と言ってよいでしょう。時には、シリア難民、ヨーロッパの移民問題などソーシャルスタディを扱います。

ランゲージアーツでもソーシャルスタディでも、先ほどお話したスキル、つまり相手の論理に耳を傾け、自分の意見を修正しながらよりよい答えに向かっていく力が応用されるのです。こういった力は将来彼らが海外で学び、そこで暮らすことになったときにも力を発揮してくれるはずです。

Dutson先生:

週6時限のうちの2時限は、いわゆる哲学授業を行います。ソクラテス対話のメソッドを活用し、グループディスカッションによって様々な議論に発展するような問題を考えていきます。このディスカッションでは、最終的な答えよりもプロセスに注目します。相手の言うこと、特にどういう論拠を述べているかということをお互いによく聞くという態度を学びます。そうした中から、自分独自の意見を構築するようになっていくのです。

残りの4時限は、言語と文学、つまりランゲージアーツということになりますが、こちらの授業は哲学授業で習得したスキルを適用します。つまり、先生が言ったこと、テキストに書いてあることをただ鵜呑みにするのではなく、その先に考えを及ぼす力が大切になるのです。

高校生になるとリーディングはより高度になっていきます。語彙や内容が難しくなり、やる内容もネイティブの高校生と変わらない内容と言ってよいでしょう。時には、シリア難民、ヨーロッパの移民問題などソーシャルスタディを扱います。

ランゲージアーツでもソーシャルスタディでも、先ほどお話したスキル、つまり相手の論理に耳を傾け、自分の意見を修正しながらよりよい答えに向かっていく力が応用されるのです。こういった力は将来彼らが海外で学び、そこで暮らすことになったときにも力を発揮してくれるはずです。

アドバンスクラスの授業については、田中先生が次のように話します。

田中先生:

週6時限の授業のうち3時限はネイティブの先生が担当して、残りの3時限は日本人の英語の先生が担当します。文法などのベーシックな部分を入れていきますが、文学作品はオナーズクラスと同じレベルのものを使うこともあります。

アドバンスレベルの生徒が、よりネイティブの授業を重視したいという場合は、中3と高1の段階で、オナーズ2というクラスを選択することができます。そのクラスでは、週4時限ネイティブの授業が受けられるようになっています。

日本人教員の授業は、文法ばかりではなく、例えばプレゼンテーションを行ったりもします。また文法の授業も、ESL用のテキストを使って、帰国生に合わせた授業をしています。彼らのスタイルに合う文法の授業を心がけています。

田中先生:

週6時限の授業のうち3時限はネイティブの先生が担当して、残りの3時限は日本人の英語の先生が担当します。文法などのベーシックな部分を入れていきますが、文学作品はオナーズクラスと同じレベルのものを使うこともあります。

アドバンスレベルの生徒が、よりネイティブの授業を重視したいという場合は、中3と高1の段階で、オナーズ2というクラスを選択することができます。そのクラスでは、週4時限ネイティブの授業が受けられるようになっています。

日本人教員の授業は、文法ばかりではなく、例えばプレゼンテーションを行ったりもします。また文法の授業も、ESL用のテキストを使って、帰国生に合わせた授業をしています。彼らのスタイルに合う文法の授業を心がけています。

ここまで二人のお話を伺い、かえつ有明の帰国生教育が支持されている理由が見えてきました。田中先生もDutson先生も帰国生に対する思いが非常に強いということ、そして彼らに合わせた指導法の研究に余念がないことが大きな理由でしょう。さらに、帰国生の学びのスタイルが学校の中で一定の支持を得ていて、そのスタイルが一般生のクラスにも広がりつつあること、そういった一つ一つの連鎖が、田中先生が最初に述べていた「帰国生であることに誇りを持てる環境」を創り出しているのかもしれません。

進学準備体制について

かえつ有明では、昨年と今年、2年連続で東京大学への現役合格者を出しました。彼らはいずれも帰国生です。二人とも受験間近になっても、一般受験の英語クラスには移籍せずに、最後までオナーズの英語クラスを選択しました。 常識的に考えれば、センター試験の英語にしろ、東大の二次試験で出題される要約系の問題にしろ、国内大学の受験対策をした方が得点に結びつきやすいはずですが、彼らは国内受験コースに変更することなく、卒業までオナーズのクラスを取ったということです。 オナーズクラスの英語では、文学エッセイとして1500ワードのエッセイを課しています。1500ワードのエッセイというのは、日本語で言えば3000字程度の小論文です。文学の中で使われる象徴やイメージを自分なりに分析し、クラスでディスカッションし、プレゼンテーションを行い、エッセイにまとめていくということを受験直前まで行っていたというのは、いわゆる一般的な受験勉強のイメージとは随分異なります。そのことを尋ねると、Dutson先生は二人のことを振り返って次のように語りました。

Dutson先生: (受験のために)やるべきことはしっかりやっていたのだと思います。彼らの凄いところは、やるべきことをこなした上で、常に自分の時間を見つけて、自分のやりたいこともやるという点です。そこは彼らに共通していた部分です。

また、印象的なエッセイを書いていたのを覚えていると次のように話してくれました。

Dutson先生: Daiki(昨年の東大合格者の名前)は、「私たちの知る範囲に限界はあるのだろうか」という問いをめぐる哲学授業を行ったときに、興味深いエッセイを書いていました。 彼は、コウモリやイルカが人間の聞けない範囲の音をどのように聴いているのかということを調べあげて、このことは知性についても言えるのではないか、つまり私たちに認識できない範囲があるのではないかという趣旨のことを論じたのです。彼のエッセイには何か人を納得させる力があったように感じます。そういうエッセイの説得力は、問いかける力が原動力になっていて、英語力だけの問題ではないのです。ですから私はこういったエッセイをできるだけ多くの後輩たちに見せるようにしていて、ロールモデルになってもらっています。今年東大に入ったHirokiもそういうエッセイに刺激された一人だと思います。

今年かえつ有明は、海外大学への進学者も輩出しました。その生徒はやはり帰国生で、決して英語力がずば抜けて高いというわけではないものの、オープンマインドの持ち主で、誰とでもすぐに打ち解ける性格だそうです。また一方で、自分にチャレンジを課していくリスクテイカーだったということですから、海外進学に向いている生徒だったのでしょう。

田中先生は、今後海外大学に進もうとする生徒はもっと増えていくと予想しています。それに合わせて、TOEFLやSATに関しても講座を充実させてきたと今後の海外大学進学実績についても自信を覗かせていました。

今年かえつ有明は、海外大学への進学者も輩出しました。その生徒はやはり帰国生で、決して英語力がずば抜けて高いというわけではないものの、オープンマインドの持ち主で、誰とでもすぐに打ち解ける性格だそうです。また一方で、自分にチャレンジを課していくリスクテイカーだったということですから、海外進学に向いている生徒だったのでしょう。

田中先生は、今後海外大学に進もうとする生徒はもっと増えていくと予想しています。それに合わせて、TOEFLやSATに関しても講座を充実させてきたと今後の海外大学進学実績についても自信を覗かせていました。

Dutson先生の授業見学

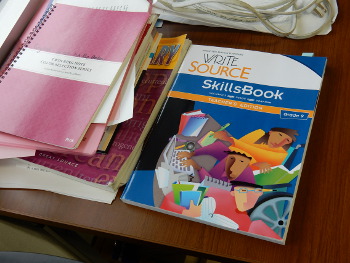

インタビューとは別の日程で、中1オナーズクラスの授業を見学させていただくことになりました。Dutson先生の哲学授業です。 休み時間に生徒たちは、かえつアクティブラーニングクラスルーム(KALC)に集まってきました。椅子が円形に並べられており、全員が席につくとすぐに、哲学的な問いが書かれた紙が提示されます。

「この紙の上には〝考え″が書かれていますか?」

一瞬、何を問われているのか分からず、とまどう生徒たち。しばらくすると、Dutson先生はある生徒を指名し、紙に触ってもらってから再び全員に問いかけます。

「今、彼女は、〝考え″に触れたのでしょうか。2分間議論して。」

すぐに隣同士でディスカッションが始まりました。2分間でできる限りのことをシェアしようと、お互いが自分の考えを一生懸命に話し始めます。その様子から、生徒たちがこのようなディスカッションに日ごろから慣れ親しんでいることが分かります。

2分間のディスカッションが終わると、Dutson先生は、意見を発表してくれる人を募ります。手を挙げた生徒にボールがトスされ、受け取った生徒は話し始め、その他の生徒は聞くモードに入ります。ボールが渡された生徒は発言をし、それ以外の生徒は発言を聴くというルールがあるのです。ボールはDutson先生に返されることもあれば、別の生徒に回されることもあります。

Dutson先生は、生徒の発言にじっと耳を傾け、その生徒が何を言おうとしたのかポイントをホワイトボードに書き込んでいきます。あたかもマインドマップのように伸びていくホワイトボードの書き込みは、まさに生徒たちの思考の痕跡です。

議論は、紙の上にあるものが「考えという言葉」なのか、それとも「考えそのもの」なのかというあたりに収束してきました。このような議論を中学1年生が英語で行っているという事態が驚きです。

ここには、Dutson先生の哲学に対する考え方が表れています。つまり、問いを持って探究するプロセスは、年齢が低くても十分にできることだという考えです。むしろ安易に知識にすがらない分、かえって考える力を高めていくことになるのかもしれません。

世の中は今、「英語を学ぶから、英語を使う」へシフトしていますが、すでにかえつ有明では「英語を学び、使う」から「英語で考える」次元にシフトした授業が行われていました。これこそがかえつ有明の帰国生教育の人気の最大の理由だったのです。