【新渡戸文化高等学校】数多くの出会いと独自カリキュラムで 学びを未来につなぐ

新渡戸文化高等学校(東京都中野区・共学校)は、「HappinessCreatorの育成」を軸に教育を展開しています。今回は、高等学校の3つのコースやスタディツアーを中心にご紹介いたします。

Find!MY高校(2025年度高校受験情報誌)

首都圏模試センターが発行する『Find!MY高校』のコンセプトは、キミの“スペシャル”になる学校がきっと見つかる、じっくり知る、じっくり選べる高校受験情報誌です。高校受験において、受験する学校を割り振られてしまう現在の進路指導(入試システム)のもとでは、自分にとってベストの選択肢を探しにくい状況が生まれているのが現状です。先進的でユニークな“ 希望の私立高等学校 ”の存在を、本誌では多くの高校受験生と保護者にお伝えしたいと思います。今回の記事についても、この情報誌と連携しております。ぜひ、ご期待ください。

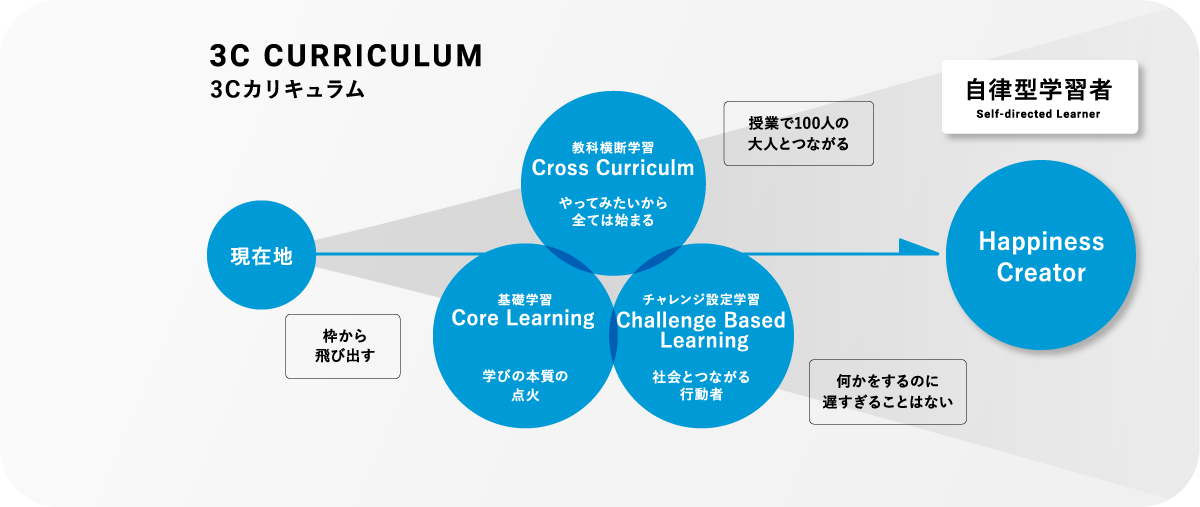

新渡戸文化独自の「3Cカリキュラム」とは

新渡戸文化は「自律型学習者の育成」を教育方針として掲げています。この方針を実現するために、「3Cカリキュラム」を導入しています。このカリキュラムは、基礎学習<個別最適化学習>(Core Learning)、教科横断型学習(Cross Curriculum)、社会課題に挑戦する学び(Challenge Based Learning)の3つの要素から構成されており、生徒が自らの学びを主体的に進められるように設計されています。

基礎学習<個別最適化学習>(Core Learning)

基礎学習では、生徒一人ひとりの興味や関心に基づいて学び、いわゆる個別最適化学習を深めることを重視します。教師は、生徒との対話を通じて教科の魅力を伝え、ICT(情報通信技術)を活用した個別学習を推進します。これにより、生徒は自分のペースで学びを進め、探究的な姿勢を育むことができます。教育の本質は、新しい知識を教えることではなく、生徒が新しい知識を得たいという意欲を引き出すことにあるとされています。

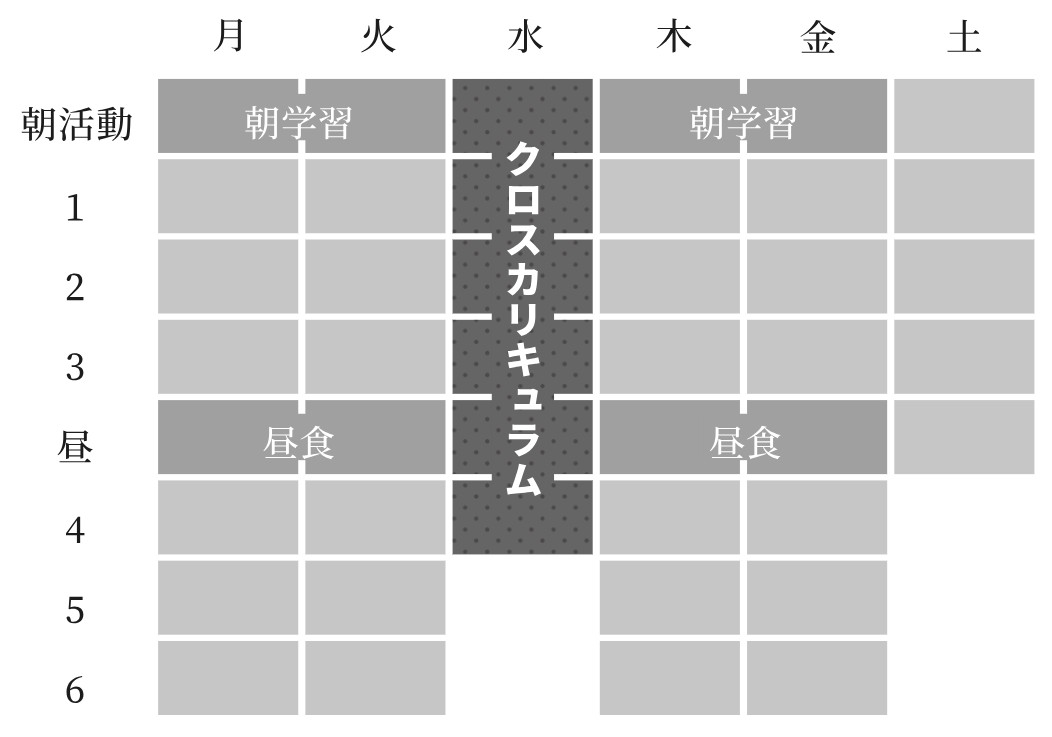

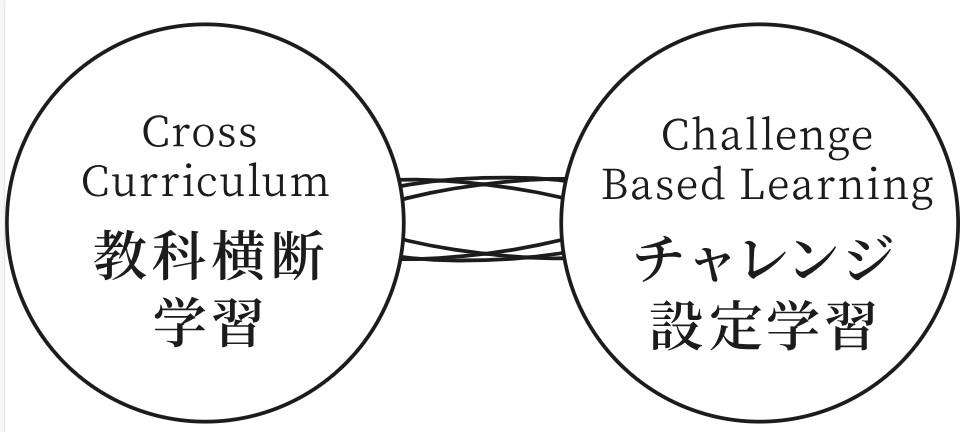

教科横断型学習(Cross Curriculum)

自律をうながす時間割として、毎週水曜日は1日かけて生徒たちが探究する時間です。水曜日を中心にして実施していく教科横断型学習では、複数の教科の教師が協力し、生徒と共に社会や地域の問題を考察します。生徒は、教科学習を通じて実際の社会問題に取り組むプロジェクトを創造し、学びと社会をつなげる経験を得ます。ここでは、教科学習が単なる知識の習得から、実社会での課題解決へとつながる重要な手段となります。教育においては、ソシアリティー(社会性)が求められる時代において、広い視野で学ぶことが必要です。

社会課題に挑戦する学び(Challenge Based Learning)

「Challenge Based Learning」は、教科横断型授業の発展形として位置付けられています。このアプローチでは、企業や外部団体と連携し、実際の社会課題解決に向けた行動を起こします。生徒は、ICTを活用しながら社会にアイデアを提案し、学問と実社会を結びつける教育を実践します。これにより、生徒は自らの学びを社会に活かす力を養います。

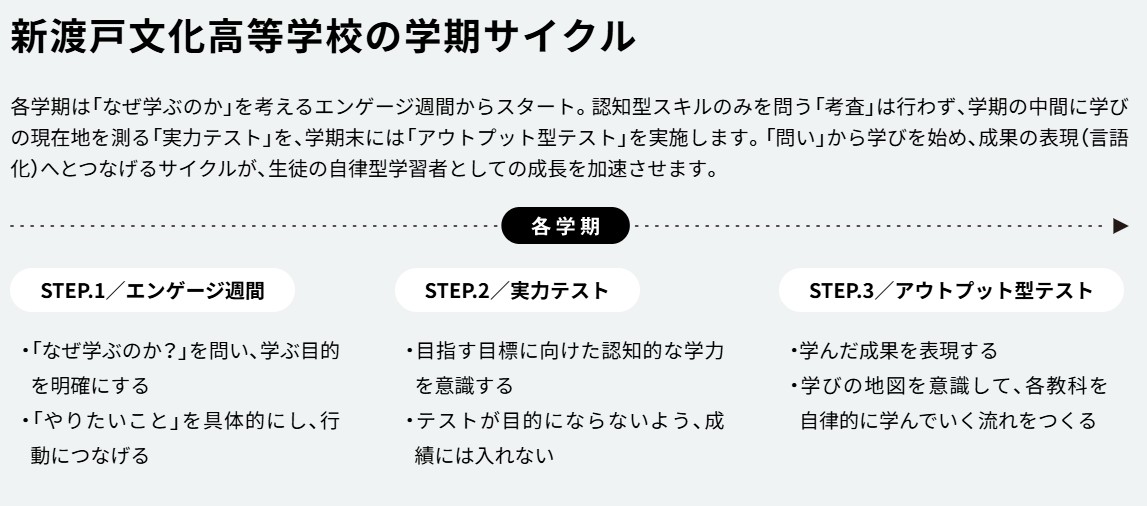

新渡戸文化の「学期サイクル」「評価方法」とは

新渡戸文化の学期サイクルは、各学期の初めに「なぜ学ぶのか」を問い直す「エンゲージ週間」から始まります。この期間は、生徒が学びの目的を明確にし、具体的な行動につなげるための重要な時間です。学期中には、認知型スキルを問う「考査」は行わず、学びの進捗を測る「実力テスト」と、学期末には「アウトプット型テスト」が実施されます。

STEP.1 エンゲージ週間

生徒は「なぜ学ぶのか?」を問い、学ぶ目的を明確にします。また、「やりたいこと」を具体化し、行動につなげる準備を行います。

STEP.2 実力テスト

目指す目標に向けた認知的な学力を意識し、テストが目的にならないよう成績には含まれません。これにより、生徒は学びを評価することなく、自身の成長を実感できます。

STEP.3 アウトプット型テスト

学んだ成果を表現し、生徒が自律的に学びを進める流れを作ります。ペーパーテストだけでなく、プレゼンやスピーチ・ディベートや動画・ポスター制作など、様々な方法でテストを行います。これらのプロセスを通じて、生徒は自らの学びを言語化し、次のステップへとつなげます。

高校 3つのコース

「本物」が充実した学習環境 自分のやりたいことをとことん極めるための3つのコース。 3つのコースを支える3Cカリキュラムは、実習・体験・フィールドワークといった「本物」を軸にした教育活動を提供しています。

一人ひとりの 「やりたい」や「好き」 を重視し、教科と実社会をつなげる授業が1年次から展開されます。併設する臨床検査学科の広大連携授業や、地方病院でインターンなどの医療系体験、企業等との連携プロジェクト活動が豊富にあり、医療系・理系・文系に広がる学びが充実しています。新渡戸の探究進学コースにしかできない「体験と出会い」により、進路面ではどこよりも強い総合型選抜への対応をはじめ、少人数を生かしたきめ細やかなサポートで一般入試も含めた幅広い入試への対応を実現させています。

調理技術や食文化、食の社会課題、食材、一次産業について多方面から学び、「おいしい」から広がる豊かな未来をデザインすることを目指しています。高1では包丁の持ち方や基本的な調理技術を学び、高2では和食をテーマに魚の三枚おろしや味噌づくりなどを学びます。高3ではプロから料理を学び、地域や社会と連携した授業を展開します。3年間を通じて食材や一次産業についても学び、食の問題を自分ごと化し、行動に移す力を養います。卒業後は調理系や家政系、社会科学系や経営学など多様な進路を目指すことができます。

美術とデザインの基礎から学び、多角的な視野と豊かな発想力を養います。授業を通じて技術と感性を磨き、「私とは何か」「何を表現したいのか」を問い続けることで、自由な発想での表現を目指します。社会課題に結びつける横断的な学びも取り入れ、問題解決力を養います。美術系大学への進学希望者だけでなく、様々な夢や目標を持つ生徒が集い、卒業後は各分野で活躍しています。

一人ひとりの「やりたい」を本物とつなげるスタディツアー

新渡戸文化では、一人ひとりの 「やりたい」や「好き」 を重視し、教科と実社会をつなげる授業が展開されます。併設する臨床検査学科の高大連携授業や、地方病院でインターンなどの医療系体験、企業等との連携プロジェクト活動などが豊富にあり、医療系・理系・文系に広がる学びが充実しています。また、一般的な学校の行事では修学旅行で観光地などを回りますが、新渡戸文化のスタディツアーでは、観光地には行かずに、地球の様々な現地で多くの現実や社会課題を見てリアルに経験をします。「自分で選べる」「複数回行ける」ことが魅力であるスタディーツアーは、探究進学コースでは3年間で最大で4回、フードデザインコース・美術コースは2回が学校行事として組み込まれており、そのほか長期休暇などのオプションツアーもあります。新渡戸文化のスタディツアーのデザインは、2024年度のグッドデザイン金賞を受賞しています。

ほうばい祭りスタディツアー

新渡戸文化高等学校は、地域社会との連携を深めるための多様な取り組みを行っており、その一環として「ほうばい祭り」への参加が挙げられます。2025年5月のゴールデンウィークに実施されたスタディツアーのオプションであるこのツアーでは、高校1年生を中心に20名の生徒が地域の伝統行事に参加し、地域とのつながりを強化する貴重な機会を得ました。

生徒たちは、祭りの実行委員会「荒志」と連携し、伝統的なタイ汁作りや飲み物の販売、さらには地域の歴史を紹介する「二木島展」の準備を行いました。この展示では、地域住民から提供された思い出の品や写真を通じて、地域の文化と歴史を訪れた人々に伝えました。生徒たちは、地域の方々との交流を通じて、ただ祭りを手伝うだけでなく、地域に対する理解を深め、心のつながりを築くことができました。

このスタディツアーは、生徒たちにとって自己成長の機会となり、地域貢献の重要性を学ぶ場ともなりました。地域の方々との会話を通じて、彼らは地元の文化や歴史に対する理解を深め、次世代を担うリーダーとしての資質を育むことができたのです。また、地元の高校生との交流もあり、相互に学び合う貴重な経験を得ることができました。

新渡戸文化高等学校は、このような地域とのつながりを大切にし、学生たちが実践的な学びを通じて成長できる環境を提供しています。今後も地域貢献活動を通じて、生徒たちが社会に貢献し、豊かな人間関係を築いていくことが期待されます。新渡戸文化高等学校は、地域社会との絆を深めることで、次世代を担う若者たちの成長をサポートし続けています。

新渡戸文化 リンク集

- この記事をシェアする