学校特集

狭山ヶ丘高等学校・付属中学校2025

掲載日:2025年8月1日(金)

埼玉県入間市にあり、中高一貫教育を推進する同校。「豊かな心と確かな学力を育む」進学校として知られる狭山ヶ丘高等学校の付属中学校として2013(平成25)年に開校し、今年で13年目を迎えた新興私立中学校です。心の教育を重視し、創立時から大事にしている「茶道」「黙想」に「対話」を加えた3つの柱から成る「自己観察教育」に取り組んできました。そして、難関国公立大学を目指す高校のⅠ類は中学校からの内進生が約40%を占めますが、卒業生はまだ7期生と少ないながら、すでに4名の東京大学現役合格を出すなど進学実績でも躍進を続けています。今回は、基礎学力の定着を中軸とする同校の学習支援体制について、教頭の大江基史先生と英語科の藤本拓先生にお話を伺いました。

1960年に狭山ヶ丘高等学校を建学するにあたって、創立者の近藤ちよは次のように述べています。

「人は、好きなことばかりをして人生を生きることはできません。たとえやりたくないことであっても、やるべきことやらねばならないことに、どれだけエネルギーをつぎこむことができるかによって評価されるのです。(中略)やらねばならぬことを自ら進んで行おうとすること、それが、『事にあたって意義を感ぜよ』ということなのです(後略)」

同校が校訓とする「事にあたって意義を感ぜよ」とは、「何事を行うにしても、常にその意味や意義を考える」ということ。それによって、すべての経験を自身の成長に繋げられる「自律的な」生徒が育つのです。

最難関レベルの国公立大学進学を目指すための中高6年教育体制

■揺るがない「きめ細かく丁寧な学習支援」

近年、目覚ましい大学進学実績をあげている同校ですが、東京大学など難関国立大学への現役合格を目指し、充実した学習支援体制を整えています。学習指導方針は、まず、授業で基礎学力の定着を徹底すること、そして、「自学自習」の習慣を確立することです。

大江教頭:「中学校の教育は、学習指導要領が定める中学校課程の学習内容を徹底的に理解することを目指し、基礎学力をしっかりと定着させて高校に送り出すことを主軸に据えています。6年一貫教育で進む内進生は、高校では難関国立大学の受験を志すⅠ類を目指していますから、中学段階ではどの教科も満遍なくやっておかないと、そこにアクセスできなくなってしまいます」

中学校は1学年50名弱の小規模体制。先生方のほとんどが高校の授業も担当しており、中学校の学習内容が大学入試に直結することを念頭に置いて授業が展開されていることも、同校の強みの一つと言えるでしょう。

Ⅰ類(難関国立進学コース) 東京大学をはじめとする国立大学の現役合格を目指す

Ⅱ類(特別進学コース) 国公立大学や早慶上理をはじめとする最難関私立大学の現役合格を目指す

Ⅲ類(総合進学コース) 文武両道を合言葉に、クラブ活動にも励みながら難関大学合格を目指す

Ⅳ類(スポーツ・文化進学コース) クラブ活動に重点を置きながら大学進学を目指すコース

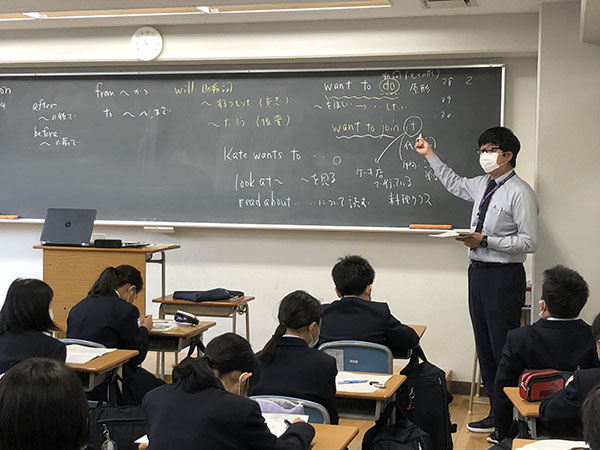

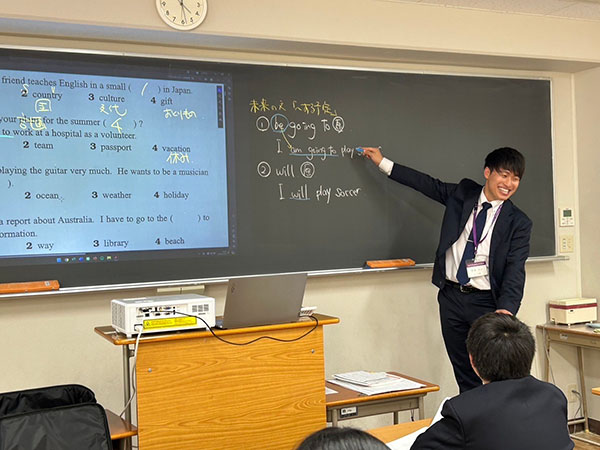

基礎学力の定着と向上を目指して同校で行っているのが、「授業+α」の学習です。これは高校で始まり、中学校でも開校以来行っている取り組み。曜日ごとに教科を決めた小テストや朝ゼミ・放課後ゼミ、長期休業期間中の無料講習を実施しています。「長期目標(大学入学や将来像)を示しつつ、短期目標(資格講座や模試対策)を明確にして、それを達成するためのサポート体制(小テスト・朝ゼミ・放課後ゼミ・夏期講習・冬期講習など)を幅広く用意しているのが本校の強みです」と、藤本先生は話します。

■「授業+α」の学習で実力アップ

① 朝ゼミ・放課後ゼミ

英語・数学・国語の3教科を、学年に応じてレベル別に展開しています。すべて無料で、朝ゼミ用のスクールバスも運行。朝早い時間ながら、出席率はとても高いそうです。

大江教頭:「朝のフレッシュな状態で学ぶため、学習効果も高まりますし、何より学習の習慣をきちんと身につけてもらうことが狙いです」

藤本先生:「習熟度別で基礎コースは復習を重点的に、応用コースは授業よりワンランク上の内容に挑戦するなど、それぞれのレベルに合わせた内容で教えています。私が受け持つ中1の英語では、演習用のプリントをたくさん用意して、『今日から君たちはbe動詞マスターになるんだ!』と、学習習慣が身についていない生徒でも頑張ろうという気持ちにさせるように、いろいろな工夫をしています」

② 小テスト

学力の定着を図るために全学年で実施される小テストは、授業内だけでなく帰りのホームルームでも。授業で学んだ内容を徹底理解させるため、できるようになるまで再テストも行われます。

藤本先生:「『テストで悪い点=勉強ができない』というふうに、ネガティブになってほしくないのです。ですから成績が悪かったら、みんなと同じレベルに到達するまで何回も小テストや補習を行って、できるようになるまで面倒を見ます。『できた!』という達成感を味わうことで、『自分もやれば、できるかもしれない』と思ってもらうことが大事だと思っています」

大江教頭:「やらないからできないのであって、シンプルに、できなかったらできるようになるまでやるということですね(笑)。ただ、教員側のアプローチとして、できないことがペナルティのような雰囲気にしないことが大事だと考えています。やればできるという自己肯定感を持たせ、自走できるようにすることが重要なので。そこは教員の技術であり、教員に求められていることだと思っています」

③ 長期講習(夏期講習・冬季講習)

夏期講習(7月下旬の8日間程度・+8月下旬の8日間程度)は、計16日間。英語・数学・国語の3教科を1コマ80分で実施。基礎クラスと応用クラスに分かれ、基礎の復習から発展問題演習まで、レベルごとに行われます。冬季休業前に行われる冬期講習は約4日間。模擬試験の過去問題などを扱い、試験本番の実践力を養成するプログラムを組んでいます。

■自学自習の姿勢を確立する

「人間に生まれながらの能力差はない」というのが、同校の信念です。学力を向上させるには、「やればできるという自己肯定感を持たせる」(大江教頭)ことと、自学自習の習慣をつけることが決定的に重要です。人間には、自発的に動いた時に最も大きな成果を出すという特質がありますが、朝ゼミ・放課後ゼミや小テストも、そうした特質を引き出すための手段だと言えるでしょう。だからこそ、時には「強制力」を持って、生徒たちに向き合うことも必要なのです。生徒たちが自学自習の力を身につけられるように、先生方はしっかり教え、自らも学び、見守る。これが同校の教育姿勢です。

大江教頭:「できるまで帰さないというと厳しそうに思われるかもしれませんが、実際の生徒たちの様子を見ると、再テストでも『やった! 正解だ!』と、わりと明るい雰囲気で取り組んでいますね。何よりも、勉強はするものだという感覚を身につけさせたい。小規模校だからこそできるきめ細かく丁寧な指導で、勉強が得意な生徒だけでなく、みんなで学びに向かっていく雰囲気を作りたいと思っています。ただ『勉強しろ』と命令するのではなく、どうすれば学びが楽しくなるのか、具体的なヒントを提示して、学びへのアプローチが見えてくるような指導を心がけています。なかなか根気のいる作業ですが、教員側が粘り負けしたらいけません。いろいろなタイプの生徒がいますから、それぞれに適切なアプローチを考えながらサポートしています」

同校では、中学校専用の図書室・自習室を完備しています。自学自習の習慣を身につけた生徒たちは、日々、授業の予習・復習に集中して取り組んでいるそうです。同室は、最終下校時間に合わせて夏期(4〜9月)は19:00まで、冬期(10〜3月)は18:00まで、自由に利用することができます。

「自己観察教育」で自分自身を律し、見つめ直す

■「自己観察教育」の3つの柱は「茶道」「黙想」「対話」

躍進を続ける同校の進学実績の礎となっているのが、創立者の近藤ちよ先生が創始した「自己観察教育」です。創立当時の建学の理念を現状に適応するように発展させた、人間教育「自己観察教育」は「茶道」と「黙想」、そして「対話」の3つの柱で成り立っています。

① 心身の落ち着きを得る「茶道」教育

同校の「茶道」教育は、必修単位として高3の「総合的な探究の時間」(週1回)に導入されているのが特色です。裏千家の正教授から本格的な茶室「悠久庵」で教えを受け、日本の伝統文化である「和敬静寂」の精神を体得することで、大学生として、社会人として必要となる豊かな人間性と国際性を培います。「茶道裏千家初級許状」を卒業の必須条件としているため、毎年高3の2学期のある時期になると、生徒たちはみんな茶道の教科書を広げているのだそうです。

大江教頭:「単に教えを受けるだけでなく、きちんとテストがあって一定のお作法を身につけなければいけません。精神統一や立ち居振る舞いなどお茶の心や作法を学ぶことは、その後の社会生活にも有用で、高3で学ぶからこそ意味のある取り組みになっていると思います」

② 内省力を育む「黙想」教育

「黙想」も、「茶道」と同様に開校以来継続している同校独自の伝統です。各授業や学校行事の冒頭に、一斉に姿勢を正して息を整え、静かに自分を見つめる約1分間の「黙想」を行います。静かに自分自身を見つめ直す時間を持つことを6年間重ねるうちに集中力がつき、自分を律する強さを身につけていきます。実際、面接試験や学力試験の直前に「黙想」することで、「平常心で臨むことができた」という生徒が毎年数多くいるそうです。

藤本先生:「休み時間に仲間と楽しく騒いでいても、『黙想』の合図と共にスイッチが切り替わり、生徒たちは自然に授業モードになりますね」

③ コミュニケーション力を育む「対話」教育

各授業でグループワークを積極的に取り入れ、対話的な深い学びを実践。学校生活全般で先生と生徒、また生徒同士のコミュニケーションも活発です。理科実習や校外学習などで班別行動を多用しているのも、対話を通して多様な価値観を共有し、仲間たちと協働していく姿勢を養うことにつながっています。

同校の教育方針の根底にあるのは、単に大学進学を目的とするのではなく、人としての基礎・基盤をしっかりと身につけること。「人は自ら学ぶ以外には生きていくことができない生き物です」と近藤ちよが説いたように、「茶道」「黙想」「対話」という「自己観察教育」を土台として、常に自身を観察し成長し続ける人間になることの大切さを学んでいます。

社会理解と自己理解を深める、中学生ならではの「探究型活動」

■明確な目的を持って大学選択・進学をするために

「授業+α」で基礎学力や応用力を身につけることと並行して、数多くの体験型行事も実施しています。国公立・私立大学を問わず、主体的に研究に取り組む力など総合力が重視されるなか、そうした社会の変化に対応する人材育成のため、人生設計や目標の確立へつながる「探究型活動」にも積極的に取り組んでいます。

中1・2年次の「総合的な学習の時間」を利用した農作業や年1回の軽登山、合唱コンクールや英語スピーチコンテストなど、さまざまな体験や学校行事を通じて、社会理解と自己理解を深めていきます。

「理科実習」や「校外学習」などの豊富な体験学習も、主体性を引き出す取り組みとして事前学習を綿密に行い、実際に現地に足を運んで五感で体験することによって、問題解決力を導き出していきます。自身の予想や仮説を、本物に触れた感覚や現地情報と擦り合わせることで、多角的な視点を獲得していくのです。

●科学的探究心を育成する理科実習(年1回)

多摩動物公園、JAXA、国立科学博物館、城ヶ島、葛西臨海水族園、多摩六都科学館、上野動物園、しながわ水族館など

●地理歴史の視点から世の中を見つめる校外学習(年1回)

鎌倉周辺、江戸東京博物館、小田原、東京駅周辺、東京国立博物館、川越周辺など

大江教頭:「行き先は変わったりしますが、現地に行って実際に見たり触れたりする体験学習の一環で、年1回、各学年で理科実習と校外学習を実施しています。中2・3は班別行動をすることで、コミュニケーション力や仲間と協働していく姿勢など、実社会で重要視されている能力も養っていきます」

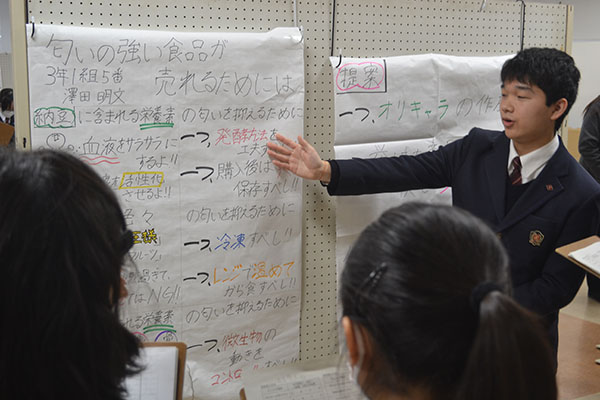

■知的好奇心を刺激し、主体的思考力を育む研究レポート

中1から段階を追って計画的に行われる「総合的な学習の時間」の集大成として、中3では自身の興味関心からテーマを設定し、1年がかりで「研究レポート」と題した論文執筆(約4000字)に取り組みます。

中3前期に紙芝居プレゼンテーション(KP法)でクラス発表を行ってブラッシュアップし、年度末にレポートを完成、3学期には研究成果を1枚の模造紙で表現するポスターセッションを生徒ホールで行います。昨年度のポスターセッションは、初めて保護者も招いて開催され、好評を得ました。

研究レポートのテーマはアカデミックなものからポップな趣味的なものまで多岐にわたります。北海道の観光促進案、内閣の解散権、IPS細胞、スマート農業など、生徒それぞれが興味関心を持ったテーマと格闘しながら、「正解のない問い」に対する解決法や模索する思考力、他者に対して自らの考えを論理的に伝える表現力を養っていきます。それらが、総合型選抜入試などにアジャストできる力の構築につながることは言うまでもありません。

大江教頭:「『正解がない問い』に取り組むことは必要不可欠なことです。テーマは自由だけれど、論文には裏付けとなるエビデンスをもとにしながら、自分の考えを盛り込むように指導しています。根拠が出せなければ、テーマを変えたほうがいいと。途中経過の様子で、これは無理筋というテーマもありますが、生徒本人が気づくまで教員は我慢して見守っています。それも一つの経験ですから」

藤本先生:「教員に決められたテーマではなく、自分が興味のあることについて調べられるので、生徒たちは生き生きと取り組んでいる印象です。担任が一人でクラス全員を見るのではなく、副担任や教頭など複数の教員がゼミ形式で分担し、教員一人あたり生徒6〜7人の論文を担当していきます。一人ひとりにしっかりと目をかけられる体制が整っているのも、小規模校だからこそできる本校の強みだと思います。今年2月のポスターセッションは、初めて保護者の方も見学される形で開催したのですが、保護者が来るので頑張って作らなければと言っている生徒もいて、励みになったようです」

●学力推移調査が証明する「狭山ヶ丘の育成力」。

偏差値ポイント上昇率は県内トップレベル

各学期に1回ずつ、年間計3回の学力推移調査を実施し、自身の学習習熟度を確認しながら、ほころびのある教科や範囲に対して丁寧にアプローチすることで着実に学力を伸ばしています。実際に、学力推移調査による学年全体の偏差値ポイントの上昇率は県内トップを維持し続けており、生徒の学力を着実に伸ばしていることが実証されています。

●大学合格実績が示す狭山ヶ丘の育成力」

中高6年間の一貫教育を受けて巣立っていった卒業生は約340名。ほぼ全員が4年制大学に進学しています。すでに東京大学現役合格者を4名輩出し、毎年多くの生徒が難関国公立大学、最難関私立大学、医学部などに合格しています。2025年度(第7期)の卒業生288名の合格実績は以下になります(既卒生を含む)。

国公立36名、早慶上理16名、GMARCHA73名、日東駒専106名