学校特集

東京電機大学中学校・高等学校2025

放課後学習支援を開始

掲載日:2025年8月1日(金)

理系大学の系列校として理系志向の受験生の人気を集めている東京電機大学中学校・高等学校。探究活動でも定評があり、興味関心を突きつめる力を磨いて、変化の激しい時代を生き抜く力を育んでいます。今年度からは大学生メンターが参加する放課後学習支援を開始し、生徒が主体的に学ぶ姿勢を育てています。

生徒のニーズに応える放課後学習支援を開始

JR東小金井駅から徒歩5分の立地にあり、理系大学系列の共学校として人気を集めている東京電機大学中学校・高等学校。中学全学年で教科として取り組んでいる探究活動や卒業論文など、興味関心や得意分野を探し、主体的に学ぶ姿勢を育んでいることでも定評があります。

【大学生を配した放課後自習室を設置】

今年度から新たに始めた取り組みが「放課後学習支援」です。「昨年度までは放課後に残って勉強する生徒のために、高校生には自習室を提供し、中学生用には図書館に個別学習スペースを確保していました。しかし、それだけでは全ての生徒の学びの場のニーズに対応できないと考えたのが開設のきっかけです」と進路指導部長の星野智先生は話します。

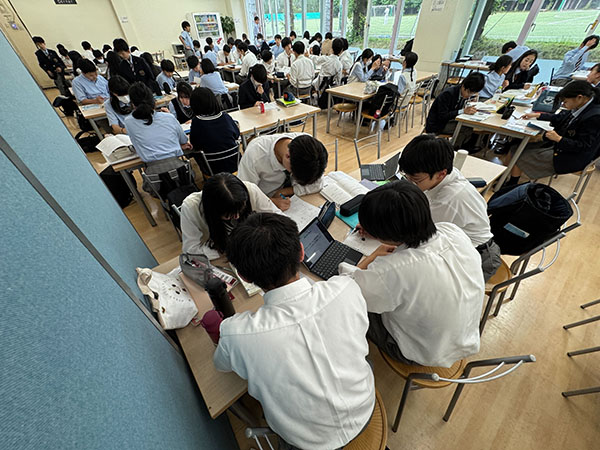

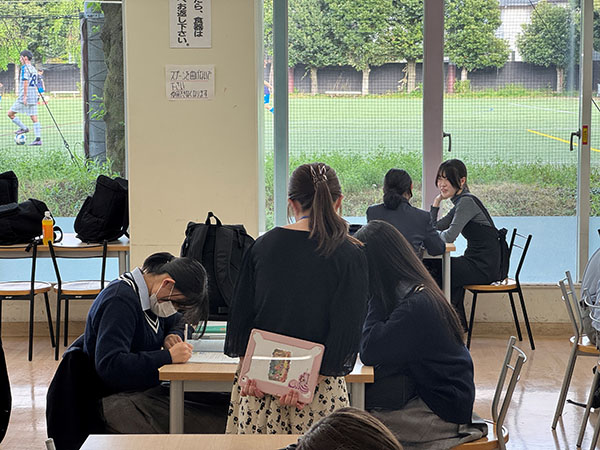

自分で学習を進めるのが苦手な生徒が自宅や学校でひとりで静かに机に向かうのはハードルが高いので、毎日9人来校する大学生メンターに自由に質問できる自習室を設置したのです。友達同士で質問したり教え合うこともできるので、今までの環境や家庭ではうまく学習できなかった生徒の学びのきっかけとなることを期待しています。

学生メンターが在室し質問できる自習室を2種類用意しました。1つは友達同士で質問し合うこともできる「話せる自習室」、もう1つは、静かに学習しながら必要なときだけメンターに質問できる「静かな自習室」です。どちらも誰でも利用することが可能で、その日のニーズや気分に応じて自由に選ぶことができます。終礼後、中学生は18時まで、高校生は18時半まで利用でき、入退室も自由です。高3は選択授業のため5、6時間目が空いている生徒もいるので、高3生用にその時間も開室し、2人の大学生メンターに来てもらっています。

さらに、保護者にとっても安心な入退室管理システムを採用しています。入退室の際に生徒は記録用のQRコードを読み取るので、アドレスを登録してあれば保護者にも通知が行きます。そのおかげで生徒の帰宅が遅くなっても保護者は安心して過ごすことができるのです。

放課後学習支援の利用者は毎日50人~70人ほどで、定期考査の前は増えて土曜日や定期考査後の利用者は普段より少なくなります。

保護者からは「毎日自習室を利用して宿題も済ませてくるようになりました」「楽しく勉強できているようで安心しています」など、好意的な声が寄せられています。

【先生とメンターの連携で積極的に課題に挑戦】

現在までで自習室の利用が多い学年は、中1、中3、高1です。特に中学生は先生がメンターと連携して自習室を使用しやすくなるような仕掛けを作っているので、積極的に足を運ぶ生徒も多いようです。たとえば課題を提出前にメンターにチェックしてもらうとスタンプを押してもらえたり、シールをもらえる教科もあります。生徒にとってスタンプやシールは大きなモチベーションになるので、積極的に課題に取り組んでメンターに見せ、分からないところを教えてもらうという好サイクルが生まれているのです。

数学科の星野先生も、宿題プリントでメンターと連携を図っています。「プリントは自分で採点して提出させていますが、間違いが多い生徒は再提出になります。再提出では解き直しだけでなく間違いの原因や次に間違えないためのポイントを書かせていますが、きちんと解き直しや分析ができない生徒に対して、時間的に細かい指導が難しいこともありました。そこで今は、再提出の生徒はメンターさんのチェックを受けてから提出する形にしています。メンターさんが1人ずつ丁寧にチェックし、間違っているところは指導してくれるので、分からないまま放置することがなくなります。私ひとりではここまで目が届かなかったかもしれませんが、メンターさんの伴走のおかげで生徒がしっかりと苦手な問題と向き合うことができ、願っていた通りの学習スタイルが定着していくと期待しています」と星野先生は話します。

今のところ、授業や課題と積極的に連携しているのは主に英語と数学です。毎日同じメンターが来校するわけではないので、先生が依頼内容を決めて発注し、新しく着任したメンターには引き継ぎしてもらいながら進めています。各科目の主任と情報共有しているので、今後は他の教科でも連携が始まっていくことを期待しています。

放課後学習支援は民間のプログラムを利用しているので、メンターは同校の卒業生ではありません。「でも、いずれはメンター自習室を利用して卒業した生徒が本校に戻ってきて、後輩たちの面倒を見てくれるような環境が整うといいな、と考えています」(星野先生)。

【学習法講座などのイベントも開催】

生徒の状況に合わせて、学習イベントも開催しています。たとえば中間考査が終った後に、うまくいかなかった生徒に対しては、学習方法、学習計画の立て方、模試対策の講座なども行っています。

また、学習指導だけでなく進路に関する質問も自由にできるのもこのシステムのメリットです。大学の学部学科選択で悩んでいる生徒にとっては、自分が志望している学科で学んでいる大学生の生の声を聞けるのは大きな魅力です。どんな学生生活なのか、どんなテキストを使いどんな授業を受け、どんなテストがあるのか...。少しだけ先を歩いている先輩に、気軽に質問できる貴重な場にもなっているのです。

これまでも入学まもない時期に東京電機大学の教授を招いて工学領域について話をしてもらったり、大学院まで進んだ先輩に大学院や研究内容について話してもらうなど、大学を身近に感じる機会は設けていました。しかし、現役大学生に肌感覚で大学について語ってくれる学生メンターの存在は、生徒にとっても大きな魅力になっています。

主体的に学ぶ生徒を育てていく

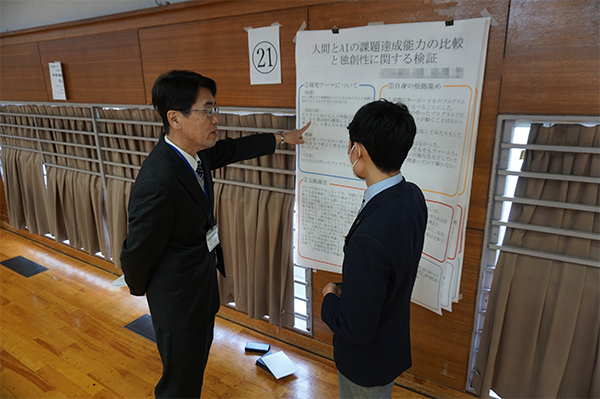

同校では以前から探究学習に力を入れていましたが、卒業論文にまとめる個人探究を始めて6年目になります。好きなことをとことん追及し、それまでに培った自学力と探究力ですばらしい卒論をまとめる生徒もたくさんいます。「東京農工大学の総合型選抜で合格した生徒は、ふだんの授業ではさほど目立たないけれど、やりたいことを突きつめるタイプでした。総合型選抜の相談に来た時、何で勝負するのか聞いたところ、『ペットボトルをリサイクルして3Dプリンターの材料になるフィラメント製作に使う機械を作る』というのです。驚いて、思わず『本当にできるのか?』と聞いてしまいました。すると『もうCADで設計図は描いているので、夏休み中には機械製作からフィラメント作り、そして性能の検証までできる予定です』と言うのです。実際、完成したフィラメントは基準をクリアするもので、その研究資料を添付して総合型選抜を受け、見事に合格を果たしました」と、星野先生は振り返ります。

こんなふうに、探究学習を進めることで、先生も気付けなかった生徒それぞれの興味や能力をキャッチアップできることが期待されています。「今年度から始まった放課後学習支援で低学年から自学力を身につけ、得意なことや興味のあるものを見つけたときに思い切り力を発揮できるように、生徒の力を伸ばせる環境を今後も整えていきたいと考えています」(星野先生)。