学校特集

佼成学園女子中学高等学校2025

掲載日:2025年10月16日(木)

社会の変化が激しく、将来の見通しが難しい現代。これからを生きる若い世代には、「正解のない問いに向き合い、自ら学び続けながら未来を切り拓く力」がますます求められています。佼成学園女子中学・高等学校は、まさにその力を育むための独自カリキュラムを展開してきました。その代表的な取り組みが「キャリアデザイン」の授業です。

単なる進路指導にとどまらず、大学・企業・地域社会と連携しながら、生徒一人ひとりが「自分の人生をどう歩むか」を真剣に考える学び。同校の教頭であり、このプログラムの設計・運営をリードしてきた西村準吉先生に、授業開始の背景や内容、そして生徒たちに託す未来像について伺いました。

「自分の人生を切り拓く」ための学び

キャリアデザインの授業は、高校2年生を対象に、木曜日の5・6限に開講されています。特進クラス(SHクラス)では必修科目、進学クラス(SCクラス)では選択科目として位置づけられ、年間を通じて展開される2単位分の授業です。

「ひと言で言えば"自分の人生を考える授業"です。進路だけでなく、生き方そのものをどうデザインするか。さらに、大学や社会とつながるための"器"としての役割も担っています」と西村準吉先生は語ります。

この授業のルーツは、これまでスーパーグローバルクラス(SGクラス)を中心に実施してきた高大連携の取り組みにあります。それを発展させたのが、現在の「キャリアデザインの授業」です。

同校は2014年、スーパーグローバルハイスクール(SGH)の第1期指定校となり、早くからグローバル教育や探究学習に取り組んできました。文部科学省から一定の評価を受けた一方で、「プログラムとしては成功していても、学校全体に十分浸透しているとは言いがたい」という課題が浮かび上がっていました。

「そこで大切なのは、探究を一部のクラスにとどめるのではなく、学校全体に広げていくことでした。SGクラスがトップランナーとして先導しつつも、より幅広いジャンルで取り入れられるようにしたのです。生徒が自分の人生を真剣に考えて切り拓いていくことで、進学のスタイルも指定校推薦に限らず、総合型選抜を積極的に活用する生徒が増えてきています」(西村先生)。

多様な体験を重視 ― 大学・企業・地域との連携

佼成学園女子のキャリアデザインの授業は、職業選択のための準備にとどまらず、将来の可能性を広げるための幅広い経験を重視しています。2024年度もその取り組みは多岐にわたり、裁判所での模擬裁判傍聴や、連携大学の出張授業、コンテスト準備、さらにはチューター(卒業生)による講座など、多彩な機会が設けられました。

授業の基盤をなすのは東京工科大学をはじめとした様々な大学との連携プログラムですが、それにとどまらず、文系・理系を問わず生徒のリクエストに応じてプログラムを拡充。スポーツ科学系、経営学系、医療・看護系など、多方面の学びに触れられるように工夫されています。

また、企業や社会とのつながりも積極的に開拓しています。たとえば、2025年度にはベネッセグループのClassi社を訪問します。さらに、JALが実施する体験型プログラム「空育Ⓡ」にも参加。同社に就職した卒業生とのつながりも生かしながら、進路の可能性を広げています。

ほかにも、高齢化社会をテーマとした取り組みでは、企業関係者や保護者、さらには他校の生徒たちと共に課題を考えるワークショップを実施。校内でも高1から高3まで学年を超えて本プロジェクトに参加し、多世代・多立場の人々と交流しながら新しい視点を獲得しました。

生徒自身が主体的に企画を立ち上げる動きも特徴的だといいます。2024年度には、高3生が「平和を考えるワークショップ」を自ら発案し、後輩の高2生を対象に実施しました。「探究」のゼミとの連動で行われたこのワークショップでは、アートを用いて平和を表現することにチャレンジし、大きな反響を呼びました。

こうした活動は毎年ブラッシュアップされており、生徒たちの関心や社会の変化に応じて、プログラムの幅は年々広がっています。学校教員だけでは提供しきれない多様な視点や経験を、大学・企業・地域の人々と連携して生徒に届ける。その結果、生徒たちは「社会とつながること」を自然に体感し、自らの興味を起点に未来を描く力を育んでいます。

大学生との交流で"リアルな学び"を実感

大学との連携においても独自の工夫が見られます。

「大学の先生だけでなく、学生のみなさんに授業を行ってもらうこともあります。実際に年齢の近い大学生の活動を聞くことで、生徒たちも具体的にイメージを持てるんです」と西村先生。

たとえば、成城大学とのコラボレーションでは、同大の「エシカル研究会」の学生が登壇し、自らの活動を紹介。その影響を受けて、参加した生徒が同大に進学し、研究会に加入したケースもあるそうです。また、戸板女子短期大学との連携では、ウェディングを題材にしたワークショップを実施。ホスピタリティ産業に関心を持つ生徒たちを中心に好評を博しました。

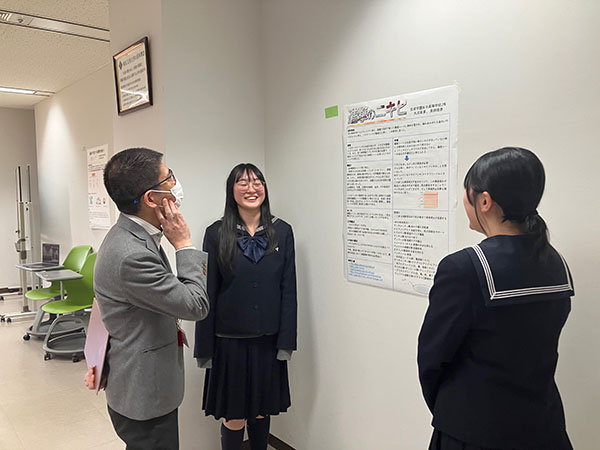

そして、キャリアデザインの授業を通じて、大きく成長する生徒も少なくありません。

「大人しく控えめだった子が、活動を重ねるうちに自信をつけて、進学先も積極的に選ぶようになった。そういう姿を見て後輩たちが刺激を受け、良い循環が生まれています」と西村先生は語ります。

個人の変化が波紋のように広がり、学校全体にポジティブな雰囲気を生み出しています。

一本道ではなく、無限の進路の可能性

授業は、年間を通じて段階的に進められています。

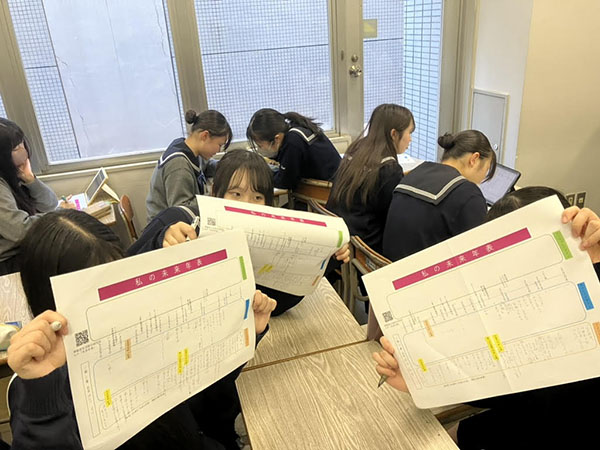

まず 1学期 には、キャリアデザインの基礎を学び、各自の計画書を作成します。ここで中心となるのが、西村先生が独自に開発したワークショップツール「未来年表」です。博報堂生活総合研究所などが公開する未来予測を活用し、10年単位で自分や社会の将来を見通して考える取り組みです。

「家庭ではどうしても"一本道"の進学を望みがちです。もちろんそれ自体が間違いというわけではありませんが、その分、生徒の可能性を狭めてしまうこともあります。だからこそ、生徒一人ひとりがライフデザイン・キャリアデザイン・ソーシャルデザインの視点から多様な進路のあり方に気づき、自らの言葉で保護者にも伝えられるようになってほしいのです」と西村先生は語ります。

"一本道"ではなく、複数の選択肢を見据えながら人生を考える――高校生のうちにその視点を養えることは、これから変化の激しい社会を生き抜く大きな力になるのではないでしょうか。

続く 2学期 には、大学や企業の講義を受講します。対面やオンラインを組み合わせ、幅広い分野の学びに触れることで、興味や関心をさらに深めていきます。

そして 3学期 には、これまでの学びをまとめたレポートを作成し、全員が 4分間のプレゼンテーション に臨みます。テーマは「自分のキャリアをどうデザインするか」。一人ひとりが自分の言葉で未来を語り、クラス全体で共有します。

生徒が自らの考えを表現し、他者に伝える場があるからこそ、学びは単なる知識の習得にとどまらず、実感を伴ったものになります。自分の中で思い描いた未来像を、言葉として外に出すことで初めて「血肉化」していくのだと感じました。

理系志望者が大幅増加、多様な進路選択へ

キャリアデザインの授業や探究活動(ゼミ)は、実際の進路選択にも大きな影響を与えています。たとえば、防災教育の研究に取り組んだ生徒は、その関心を発展させて理系大学の土木工学科へ進学しました。また、キャリアデザインを通して情報工学や建築に興味を持ち、理系学部へ進んだ生徒もいます。学びの体験が、そのまま未来の進路へとつながっているのです。

「理系進学を希望する生徒は、以前は15%ほどで、その多くが看護系でした。しかし、今の高1・高2ではおよそ35%が理系志望で、しかも工学や情報系など多様な分野に広がっています」と西村先生。

単に進学実績の数字が伸びただけではなく、「選択肢の幅」が大きく広がっている点に、キャリアデザインの授業の意義を感じます。

また、この取り組みは高校にとどまらず、中学にも広がっています。現在、同中学では「探究スキルアップ講座」を開講して3年目を迎え、今年度から新設されたグローバルコースとも連携を進めています。講座では探究学習の基礎的なスキルを身につけ、個人研究や共同研究、各種コンテスト、探究イベントへの積極的な参加を後押ししているのだそうです。

「ただし、全員に無理に取り組ませても本質的な力にはつながりません。探究は自発性があってこそ力になるため、カリキュラムにおけるバランスを大切にしています」(西村先生)

中学の段階から段階的に体験を積んでおくことで、高校に進んだ際により自由に、そして主体的に学びを広げていける。その仕組みが少しずつ形になっていることを実感しました。

変化を恐れずアップデートできる人材へ

今後の展開について伺うと、西村先生は「本当はもっと長期的に、中高6年間を見通した形でやっていきたい」と語ります。高校1年生からの教育をさらに充実させ、総合型選抜の講習との連動も強化していく予定とのこと。探究活動や単発のプログラムを通して、自分の学びの適性を見極めたり、探究の芽を育んだりできるような仕組みを構想されています。

「生徒の気質も変わってきています。昔ながらの一方通行の授業は限界がある。だからこそ体験を通じて学ぶ機会をどう設計するかが大事です。一方で、読解など基礎的な学習も欠かせません。グラデーションが必要なんです。私学には教育の自由度があるので、その柔軟性を活かして取り組んでいきたいですね」(西村先生)

こうしたお話を伺うと、時代に合わせて教育のあり方を進化させようとする柔軟さが伝わってきます。単なるカリキュラムの整備にとどまらず、生徒一人ひとりの成長に寄り添う姿勢を強く感じました。

では、そうした教育の先に、どんな人材を育てたいと考えているのでしょうか。

「やはり"多彩であること"が軸です。たとえばキャリアデザインの授業で弁護士になりたいと言っていた生徒が、高校3年になって経営者になりたいと言ってもいい。その時その時で真剣に考え、自分の可能性を追求しながらアップデートしていってほしいのです。変化できる自分を大事にしてほしいし、変化することは学んでいる証拠です。学び続け、変化し続けてほしいですし、そんな生徒たちを支援できる学校でありたいですね」(西村先生)

学びのプロセスそのものを「変化」と捉え、前向きに受け止める姿勢はとても印象的でした。進路や職業を早くから固定するのではなく、変化を恐れずに自分を更新し続ける。そのための土台を築くことこそ、同校のキャリアデザイン授業の真価なのだと感じました。

ぜひみなさんも一度、同校の教育に触れてみていただければ幸いです。