学校特集

共立女子中学高等学校2025

掲載日:2025年10月24日(金)

千代田区一ツ橋という都心にありながら、1学年320名の大規模校。人とも物事とも、たくさんの「出会いと関わり」を繰り返すため、生徒同士、または生徒と先生方が「軌道修正」をし、「合意形成」を図ることが日常です。その中で生徒たちは自分自身を真摯に見つめ、他者を受け止めながら、共に力を合わせて学校生活を送っています。そんな生徒たちを根底から支えるのは、校訓「誠実・勤勉・友愛」と「共立リーダーシップ」、4つの力「関わる力・動く力・考える力・解く力」に込められた共立精神です。同校の教育風景について、校長の景山誠先生と副校長の内田由紀代先生にお話を伺いました。

全員が発揮する「共立リーダーシップ」とは?

■大規模集団の中で、人間関係の構築の仕方を学んでいく

景山校長:「人間は集団を形成する動物であり、周りに他の個体がないと生き延びられない生き物です。だからこそ、学校教育では個人の能力を伸ばすとともに、ソーシャル・スキルを身につけさせることが重要です」

独特の表現でこう語る、校長の専門は理科(生物)です。集団の中で自分の個性や強みを見つけつつ、互いを尊重しながら折り合いのつけ方を学んでいく。その実践練習を繰り返すのが、共立女子での6年間なのです。

1学年320名、中高合わせて1800名超。教員数は173名で男女比はほぼ半々。そして何より、同校はそれぞれ専門も立場も異なる34人の先覚者が共に立ち上げた学校です。高2までは毎年クラス替えを行い、特進コースは設けずに芸術系・実技系も幅広く学ぶリベラルアーツ教育を展開するなど、人との出会いも学びとの出会いも濃密なのが同校の日常風景。「東京一出会いの多い女子校」たる所以です。

景山校長:「校訓の『誠実・勤勉・友愛』というのは、他者がいるからこそ意味を持つ言葉です。他者に対して誠実に振る舞う、他者のために勤勉である、他者を気遣い支援する。これは円滑に集団生活するためのあるべき行動姿勢であり、ここには本校が実践する教育が集約されているともいえます。つまり、共立女子という大規模な集団の中で、どのように良好な関係を築いていくかという、ソーシャル・スキルの育成を指す言葉でもあるのです。絵の具は1色なら鮮やかな色に見えますが、ほかの色を混ぜていくと深みのある色になります。このように、人間関係を構築するトレーニングをたくさん重ねていくのです」

同校では創立以来、「チームで目標を共有し、その中で自分ができることは何かと考え、お互いが動きやすい環境作りを模索し行動する」こと、つまり「共に立つ」ことが伝統として重視されてきましたが、近年は改めて「共立リーダーシップ」と言語化しています。

中1から高1までの「総合的な学習/探究の時間」には「リーダーシップ開発」に取り組み、高2の選択授業として「共立探究実践」も用意されています。共立女子大学のビジネス学部には、周囲と協働して成果を生み出す「リーダーシップ開発プログラム」がありますが、それを中高生向けに独自にアレンジしたもの。

これらは、誰か一人がみんなを引っ張っていくのではなく、一人ひとりが自分の強みを持ち寄って、チームを前進させるようになること、すなわち、それぞれが「権限によらない全員発揮のリーダーシップ」を発揮できるようになることを目指すものです。

景山校長:「校訓『誠実・勤勉・友愛』の下で生活していますから、これまでも挨拶をしたり、困っている人がいたら助けるといったことは自然とできてはいましたが、それを具体的な行動レベルとスキルレベルに分解し、集団の中での根本姿勢を個別のスキルとして落とし込んで練習していこうというプログラムです」

中学の「リーダーシップ開発」は、人と話す時は「こういう姿勢で」「こういう言い方で」「こんな質問を」など、具体的なスキルを学ぶことから始まります。また以前、中2の生徒がその内容について「まず目標を立てて、チームの中で自分の役割を探すことから始め、自分が得意なリーダーシップの形を見つけていきます」と教えてくれたことがありました。そこで学んだことは授業をはじめ、クラス作りや共立祭や体育祭などの行事、部活動、生徒会活動、委員会活動などに敷衍し、輪を大きく広げながら集団としてのパワーを生んでいくのです。

■「共立リーダーシップ」の下、集団としての力が増大していく

内田副校長:「高校生の話ですが、昨年の体育祭から全員が競技中にクラスカラーのTシャツを着用するようになり、8色で駆け回っていました(笑)。これは、教員と生徒会が話し合いを重ねた結果です。『それまで常識だと思っていたことも、みんなとなら変えられるかも』と気づくことができるのは、生徒たちの力ですね。生徒たちはみんなアイデアを持っていますが、それをちゃんと目に見える形にできてきていますし、節度は保ちながらも規定の枠組みを取り払って話すようになりました。話し合う力がついてきていているのは、やはり校訓や『共立リーダーシップ』が大きいと思います。来年、またどう変わっていくのかが楽しみです」

また、同校には「学校PR委員会」という組織があります。中1から高3までの各クラスから選出された生徒たちで構成され、イベントの企画や動画制作、SNSの発信など、それぞれの得意分野を活かして共立女子の魅力をPRしています。

内田副校長:「PR委員は130名ほどいて、ほかの生徒の目につくところで活躍しているのですが、彼女たちの立居振る舞いを見て『ああいうふうにやればいいんだ』と影響を受けている生徒はたくさんいます。130人が、2000人近くに影響を与えていることは確かですね。こうした好環境は、諸活動の至るところで見られます」

景山校長:「チームの目標を達成するために、メンバーの中で自分はどう振る舞い、周りの人とどう良好な関係を築くか。その意味を考え、理解し、具体的な行動に落とし込んでいくうちに『個の力』も磨かれていきます」

集団の力が醸成されれば、「個の力」も伸びていく

ここで「チームの力」と、その中に見える「個の力」が芽吹いた最近の例を2つご紹介しましょう。

■中高大連携講座でのチーム作りがすごい!

共立女子大学をはじめ、いろいろな大学との交流も盛んな同校ですが、チームビルディングの経験値が高い生徒たちは、そこでも本領を発揮しています。この夏休み中の2日間、東京電機大学の建築学科の先生による出張講座が実施されました。テーマは『ダンボールチェアを作ろう〜2次元から3次元に展開していく仕組みを考えよう〜』です。

景山校長:「女子にとって、理学部は理科の延長としてイメージしやすいのですが、工学となるとイメージしづらいところがあるためお願いしました。専門の先生方や大学院生が来てくださったのですが、思いがけず嬉しかったのは、異口同音に『共立女子の生徒さんは、チームで作業する動きがすごい』と驚かれていたことです」

学年もクラスも違う、お互い初対面の受講者が3〜4人で1チームとなって作品を作るのですが、先生の説明の後、パッと集まって「初めまして」と自己紹介を終えると、すぐに「どういうコンセプトで作るか」「どういうデザインにするか」「どういう作業が必要か」を考え、作業の手分けもスピーディーに行っていたそうです。

景山校長:「ダンボールに線を引く人、カットする人などの役割分担もとても速く、デザインから設計、製作まで、ディスカッションを重ねながらチーム作業に集中していたようで、先生方は『チームで作業する時間がたくさんとれていて、コミュニケーションの密度が濃かった』と。『ベンチャー企業の開発チームみたいですね』ともおっしゃっていました (笑)」

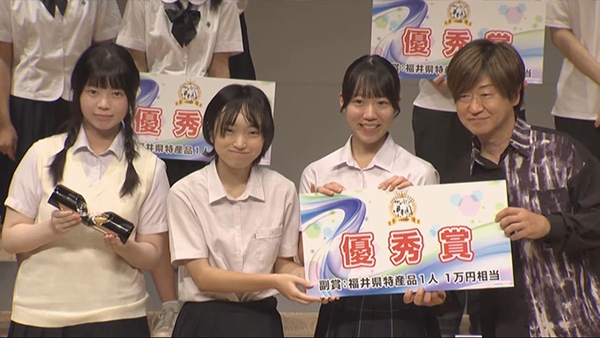

■校外に飛び出し、「第5回全国高校生プレゼン甲子園」で「優秀賞」を受賞

同じくこの夏休みに「全国高校生プレゼン甲子園」の決勝大会が開催され、全国777チームから選ばれた10校によるプレゼンと審査が行われました。その結果、同校の高2生の3人チーム「承認欲求girls」が「優秀賞」(第2位)と「学研ホールディングス賞」をダブル受賞。生徒たちがプレゼンしたのは、「AI×人間」で承認欲求を満たすために、企業と共同開発中のアプリについてでした。

その内容は、他者に自分の成果を認めてもらいたい時、下手に語ると自慢に聞こえてしまう場合がある。でも、このアプリに認めてほしいエピソードを入れると、AIがそのストーリーを漫画にしてくれるというもの。承認欲求が満たされるかどうかは、「イイネ」がどれくらいもらえるかにかかっているのですが、おもしろい発想です。その様子を動画で見てみたら、プレゼン中はもちろん、質疑応答での十全な受け答えと凛とした態度は、まさに「ザ・共立生」でした。

景山校長:「賞をいただけたことももちろん素晴らしいのですが、私は同時に、生徒たちが教員の勧めによってではなく、自らの経験をもとに『社会のために、こういうことを提案したい』と、自発的に踏み出したことが嬉しかったですね。本校ではプレゼンテーションやディスカッションの仕方なども『国語表現』の授業を中心にスキルレベルで指導していますが、これもその成果の一つの表れかなと思っています。下の学年にはさらに力を発揮してほしいと期待していますが、『○○賞受賞』という所産だけではなく、学びのプロセスこそを重視していかなくてはと思っています」

内田副校長:「この生徒たちが特別というわけではなく、このような芽を持つ生徒はたくさんいます。長い人生の中、中高でできることには限りがありますが、一人ひとりが自分の芽を出してちゃんと花を咲かせられるように、根っこの部分を大きく広げる場を作りたいと思っています」

「校訓」と「共立リーダーシップ」と「4つの力」が連環してこそ、真の教養が身につく

■「ソーシャル・スキル」と「アカデミック・スキル」の両輪が、人生を支えていく

同校には「校訓」と「共立リーダーシップ」に繋がる教育指針として、「関わる力」「動く力」「考える力」「解く力」の4つの力(コンピテンシー)の育成があります。つまり、「ソーシャル・スキル」と「アカデミック・スキル」の統合です。これは同校の教育指針であるとともに、人生の指針ともいえるものです。

先にご紹介した、中高大連携の出張講座で生徒たちが「その場、その状況に馴染むのが速い」のも、プレゼン甲子園で優秀賞に輝いた生徒たちが晴れ舞台で堂々とした姿を見せられるのも、すべて、これらの力の土台が身についている証でしょう。

景山校長:「そうですね。それぞれの場でちゃんと使ってくれている、どの場面でも使える汎用的なスキルとして身についてきているなと感じています。ですから、将来、社会に出た時にも活かしてくれるだろうと期待をしているところです」

内田副校長:「本校は人数が多いので、仲間の良い影響を受ける生徒たちの人数も多いわけです。それが力になって、学びがどんどん循環しているように感じています。ですから、今では教員は一歩下がり、二歩下がり、ということができていますね(笑)」

■「リベラルアーツ」で、真の教養を身につける

だからこそ、同校では教養諸学であるリベラルアーツ教育を実践しているのでしょう。教科横断型を含めた5教科の学びだけでなく、芸術系や実技系もかなり専門的に学びます。

景山校長:「美術では、中1からデッサンや油彩に取り組み、過去に蓄積された技法を学ぶ一方で、最新のCGやアニメーションも学んでいます。何か作品を作る時は、まずは過去の知見や技術といったものを吸収し、そのうえで新しいものを取り入れつつ、自分の内面にあるものを加味して作っていくわけです。実は、このやり方は理数教育も同じで、先人が積み重ねてきた知識やスキルなどを使って課題と向き合っていく。ただ理数系の場合は、中高レベルですと過去の蓄積を吸収するのにいっぱいいっぱいになりがちですが、芸術系なら自分なりの作品を作っていけるのではないかと。『STEAM教育』の『A』はアートを指しますが、どうしてサイエンスやテクノロジーの中にアートが入るかというと、おそらく人としての共通の営みがあるからでしょう。古代ギリシア・ローマ時代に起源を持つリベラルアーツのことをなぜ『自由七科』というかといえば、それを習得すれば、人々は他人に支配されることなく、自分が主人公の人生を創っていけるということだと思います。ですから生徒たちには、将来、社会に出た後に『これをやる』と決めたならば、それが実現できる力を蓄えて卒業してほしいと願っています」

内田副校長:「礼法もそうなのですが、本校で学んだことの意味は卒業後に実感するようです。生徒たちはひと通りさまざまなものを学びますので、社会に出て人と話す時、話題が何であってもうっすらはわかると思います。『うっすらでもわかっている』ということは次の扉を開く鍵になり、一歩を踏み出すための力にもなります」

多感な中高時代にさまざまな体験をするからか、同校の卒業生たちは社会に出た後でもキャリアを軌道修正し、新たなチャレンジを始める人が少なくありません。内包していた種が、発芽するのです。ただし、一大決心をしてというよりは「やっぱりこれ、おもしろそう。やってみよう」と、フットワーク軽く動くことができるのが共立生の共通点のようです。

内田副校長:「特別なことがなくても、ふらりと学校に来てくれる卒業生が多いのですが、本校の卒業生は自分を信じる強さを持っているように思います。そして、人のことも信じる。『信じる力』は豊かなのではないかなと。卒業生たちの生き方には楽しみを感じていますし、これからも期待したいと思っています」

個人の能力と併行して、ソーシャル・スキルを育む共立女子。先生方のお話を伺いながら、同校は「ヒューマン・リテラシー」を育てる学校なのだと、その思いを改めて強くしました。

私たちの身体や脳は、進化の過程を経て、祖先が暮らしていた環境に適応するように変化してきました。例えば、周囲の人と仲良くすると「うれしい」と感じるのは、そうした性質を持つ個体が自然界で身を守り、食べ物を得て生き延びてきたからです。私たちはその性質を受け継いでいます。

ホモ・サピエンスが誕生してから数十万年。そのうちの95%以上は狩猟採集生活でした。人々は親しい仲間と集団(内集団)をつくり、他の集団(外集団)との関係を調整しながら移動生活を送っていたと考えられています。

人類学者ロビン・ダンバーは、こうした内集団の上限は約150人だと推定しました。この人数は「ダンバー数」と呼ばれ、大脳新皮質の大きさから導き出されたものです。ダンバーは、これが人間にとって自然な集団のサイズだと主張しています。

現代社会は、狩猟採集時代とは大きく異なります。街では見知らぬ人とすれ違い、社会に参加するには、ダンバー数をはるかに超える人数と関わりながら協働する必要があります。急激な変化により、身体(脳)と環境の間にズレが生じており、現代社会のさまざまな問題はこのズレに起因しているとも考えられます。

このズレは非常に大きな課題ですが、教育を含む文化の力で調整していく必要があります。学校教育の役割も、こうした視点を加えて改めて考えてみることが重要ではないでしょうか。