学校特集

武南中学校・高等学校2025

掲載日:2025年10月25日(土)

教育内容の認知度の広がりとともに、受験者数はもちろん入学者数も増加中の武南中学校。受験生親子に期待されている理由の一つについて、中学校入試広報主任の神殿朋宏先生は「中1は3クラスで87名と少人数ということもあり、全員がそれぞれに活躍できる場があるところでは」と話します。

武南中学校の今年度の学びのキーワードは「体験」・「経験」。それをあと押しするのが充実したフィールドワークならびに独自のSTEM教育であるB-STEMです。

中学校入試広報主任の神殿先生と社会科の髙野怜音先生に同校の教育について伺いました。

多種多様なフィールドワークを通じて

体験と経験を積み重ねる6年間

1963(昭和38)年創設の武南学園。高校の建学の精神である「自主・自立・自学・協同」を受け継ぎ、2012(平成25)年に併設型の中高一貫校として開校したのが武南中学校です。グローバル人材の育成を念頭に、生徒が自らの学びを自身の未来につなげられる力を育んでいます。

中学校入試広報主任の神殿朋宏先生は「これからの世界へ出ていく際に必要となるのは、多様な価値観への理解です。それらを身につけた上で、彼らが国際社会で活躍できる、そして人々と関わり世界に貢献できる力を育むべく、さまざまなフィールドワークを用意しています」と話します。

現在中学3年間でおよそ20のフィールドワークを実施していますが、生徒たちの反応も良くさらに拡充させています。

「キーワードは『体験』と『経験』です。結局人間は経験を通じることでしか、新たなものの予測はできません。先行き不透明な世の中で、未知のものに立ち向かうために体験や経験を少しでも増やすことを念頭に置いています」(神殿先生)

同校のフィールドワークの特徴は、探究学習の中に位置付け、課題解決に向かう視点を持って取り組んでいることです。

探究学習では、中1は情報を集めて調べられるスキルを身につけること、中2はそのスキルを使って収集した情報を比較できること、中3ではさらにその結果を活用して自ら考察し、表現できることを目標としており、段階を経ながら学びを積み重ねていきます。

社会科の髙野怜音先生は、

「フィールドワーク前には、事前学習をしっかり行っていますが、学校で学んだ知識を目の前で体験・経験でき、Web上ではわからない五感で感じられるところがフィールドワークの魅力です。

自分の興味関心を軸に、なぜだろうと考え、問い立てをして、現地に行ってみると、その疑問を検証できます。自分の考察と検証結果のギャップが大きいほうがより学びがあるでしょうし、新たな気づきが生まれることでさらに深い探究につながり、主体的な学習にも結びついていきます」と話します。

その主体性をより引き出すべく、事後学習もきちんと行いフォローも欠かしません。独自性が光るのは、その学び方も多様であることです。

「東京国立博物館や国立西洋美術館の見学など、全学年で同じ場所に行くフィールドワークもあり、事後学習では縦割りでのプレゼンテーションを行うこともあります。異学年で取り組むメリットは、それぞれの感じ方や疑問を持つ視点の違いに気付けることです。例えば高校生は、自分たちが当たり前として流してしまいがちな部分を中学生が素直に疑問に思うなど、実は中学生から学ぶことも多くあります。もちろん中1と高3ではプレゼンの仕方も異なりますし、思考過程の表現など先輩たちの発表のスキルを学べることも中高一貫校の良さですね」(髙野先生)

神殿先生は「本校のフィールドワークは、基本的に全員参加を前提としています。上級生は自身が体験した成功も失敗も下級生に共有してくれるなど、共に学び合えることは大きなポイントだと思います」と微笑みます。

こうした異学年の交流は盛んで、コミュニケーションスキルの向上にもつながり、リーダーシップやフォロワーシップといった、社会性を学べる機会にもなっています。

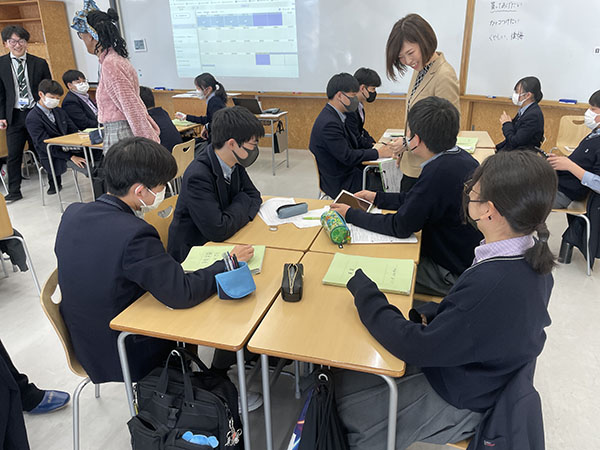

なお、同校の校舎設計の大きな特徴に、教室と教室の間に壁がないことが挙げられます。

「生徒たちの心の壁も取り払われるのか、休み時間や放課後など異学年で自由にコミュニケーションを取っています。君たちってどういうつながりなの?という関係性があったり、中1と中3が机を並べて勉強していたりという光景も頻繁に見られます」(神殿先生)

こうした人間関係が自然と構築できる武南中学校。同校を訪れた際には生徒たちのコミュニケーション能力の高さに驚きますが、学校の中でさまざまなネットワークをもてることで視野の広がりが培われ、いくつもの関係性を作れる自由さは、居心地の良さも生み出しています。こうした柔軟性も同時に涵養していることは、武南中学校の魅力の一つです。

全方位型フィールドワーク

関心の芽は必ずどこかにある

武南中学校では、その他にも各教科・分野ごとにさまざまなフィールドワークを実施しています。

予定ですが、と神殿先生が教えてくれたのは、新たに立ち上げた国語科フィールドワークについて。

「小説の舞台となった場所を訪ねる文学散歩を計画中です 。文豪にまつわる博物館や史跡なども散策する予定です」

社会科のフィールドワークでは、学年ごとに異なる目的を設定しています。

中1:鎌倉フィールドワーク

歴史の授業で学んだ鎌倉について、地形などから源頼朝がどのように都市作りを行ったのかを実地調査します。例えば、山に囲まれていることによる攻めにくさ、あるいは寺院の多さからうかがえる武士による仏教信仰の厚さなどを目の当たりし、実感を伴いながら理解を深めていきます。

中2:JICAとユニセフハウス

3学期に実施されるアジア研修に備えて、現在の世界情勢や国際社会における日本の立ち位置も学びます。

中2の担任も務める髙野先生は、「生徒たちは日々いろいろな情報に触れていますが、意外に世界のことを知りません。例えばSDGsを切り口として、世界でのトイレ事情を調べて未整備の国がまだまだ多いことを理解したり、世界の実状を調べた結果、日本が貧困問題に直面していることを知ったりと、自分たちが当たり前だと感じていた感覚が、世界では当たり前ではないということにも気づけるようになっていきます」

なおJICAでは、現地に行った方のお話を聞くだけでなく、アジアンフードに舌鼓を打つなど、楽しく研修への心構えも養います。

中3:キャリア教育

キャリア教育と探究学習を結びつけています。「なぜ働くのか」を考えるところからスタートし、職場訪問などを通じて自分の将来への展望を描いていきます。

訪問先は毎年変わりますが、2024年度は豊洲市場と株式会社日立システムズを訪ねました。

「豊洲市場では、食の流通という部分に触れられる貴重な機会となりました。生徒たちは、スーパーに行けばなんでも買えるし、外食では好きなものをいただけるけれど、その自分が食べているものがどうやって手元に届くのかということの一端を理解したようです。経験した3年生からは、こうした方々がいてくださるから安全なものを食べることができるという意見も出てきて、実施してよかったと思っています」(髙野先生)

日立システムズでは、学校紹介のプレゼンにも挑戦しました。同社社員の方たちからは、学校の良いところがわかったというお褒めの言葉を頂戴しただけでなく、資料やプレゼンはこうしたらもっとよくなるという、具体的なアドバイスもいただきました。

「探究学習を始めた頃は『なぜ働くのか』という問いに対して、金銭を得るためや自分が好きに生きるためといった意見が出てきます。しかし、いろいろな大人たちに、『なぜ働くのか』、『仕事のやりがいは?』という質問を投げかけ、それぞれの方のお話を伺ううちに、自分のための先にある、社会への貢献といった想いに辿り着きます。自分もそうしたやりがいを見つけるためにはどう行動しなければならないのかを考えるようで、こうした活動が進路探究にもつながっていくのだと感じています」と髙野先生。

多くの刺激を浴びながら社会と自分を結びつけて考える機会にもなっているのが、同校のフィールドワークなのです。

伝統文化や芸術に触れて教養を身につけ、

考え続ける力や挑戦心を持って世界に羽ばける準備を

芸術系のフィールドワークでは、古典芸能に触れ、能や歌舞伎、狂言、文楽に親しみます。

「古典鑑賞教室の事前学習では、中学生にもわかりやすいガイダンスを行っていただきます。その芸能ができた経緯や歴史的背景、あらすじや見どころなどを学んだ上で内容を理解して伺いますが、さらにイヤホンガイドの助けも借りて、生徒たちはより楽しそうに観ています」(髙野先生)

音楽科のフィールドワークは、中1から中3で実施するオペラ鑑賞教室です。生声が響き渡る迫力に驚く生徒も少なくないのだとか。

神殿先生は「生徒たちにすべてのフィールドワークが刺さるとは私たちも考えていません。それでも、経験しなければ何が刺さるかもわかりません。実際に体験することはとても大事で、本物に触れることで伝統に裏打ちされた凄みも体感できます。

教養ある大人というのは芸術への造詣が深いものですが、ほとんどの場合は大人になってから経験されるケースが多いのではないかと思います。しかし生徒たちは多感な時期にひととおり触れていることで、将来における自信やアドバンテージにつながるのでは、と少し期待もしています」と笑います。

さらに「異文化理解のフィールドワークは、中2でのアジア研修(ベトナム・カンボジア)、高1のアメリカ研修(ニューヨーク・ボストン)を実施していますが、帰国後にはその報告会を行います。次年度に参加する学年はその発表を聞きますが、研修で何を学べるかの理解も進みますし、やはり先輩たちの発表からは大きな学びがあります」と神殿先生は話します。

そうした活動に加えて、BUNAN INNOVATIONやB-STEMという、独自の教育プログラムを展開しています。

「これらは現代社会で必要とされる外国語のスキルと、STEM的問題解決能力の育成を目的としたカリキュラムとして実施しています。これまでも教科横断型授業や特別授業として毎年さまざまな取り組みを行ってきましたが、我々教員にとっても元の科目に対する概念自体が少しずつ変化してきています」と神殿先生。

神殿先生に、それはどんな変化なのかをお聞きしました。

「正直なところ、私たちにとっても教科や科目の本質の部分で考えさせられることがかなり増えています。英語でも社会でもなぜ教える必要があるのか、それがないと彼らが生きていく上でどう困るのかというところまで突き詰めて考えて、生徒たちと接していく必要があり、日々勉強になっています。

そこから転じて、例えば、残しておくべき学習法や逆にあえて固執する必要はない部分も見えてくるようになってきました。これまでとは確実に変わってきている学び方について、生徒たち自身に考えさせる機会も多くなっています」

こうした変化に髙野先生はどのように考えているのでしょうか。

「保護者世代の方々にとって、社会は暗記科目の印象が強いと思います。私は今年で教員として6年目になりますが、新任の頃は特に丁寧に解説をしたり、教え込んだりということに必死だったと思います。B-STEMを通じて感じているのは、事細かに説明しなくても、生徒は自分たちで物事の本質に迫ることができるということです。例えば今の日本の民主主義について学ぶとき、国民主体の民主主義を実現するためには、政治参加することの大切さや必要性などを考えさせる授業を行っています」

髙野先生のある日の中3の公民の授業では、数学とコラボして生徒たちの社会的な興味関心について統計を取り、今の日本をより良くするためのアンケートを実施したのだそう。

「結果として、現政府の方針と生徒たちが望む政策に乖離がありました。

では、なぜそういうことが起こるのだろう。でもその代表者を選んでいるのは国民である、それならば君たちにとって選挙の意義とは何かという、核心に触れて思考を深める授業を展開するようになりました」

例えば先日は現在起きているニュースを扱いながら、世界と日本の死刑制度を比較して人権問題を考えました。生徒たちは資料を示しながらのディベートにも挑戦したのだそう。

「こうした正解のない課題に立ち向かうためには、知識も重要になってくることに生徒たちは自然と気づきますし、何事も自分ごととして捉えさせることが大事だと考えています」(髙野先生)

このようにB-STEMなどの取り組みでも、生徒自身の生活にも密着し、手触りのある学びとして展開している武南中学校。生徒一人ひとりが、自分自身の興味関心と主体的に向き合い、視野を広げ、自ら学び、考え続けることで、学びを深めて、将来への推進力を磨く6年間を送っています。

生徒たちが生き生きと学ぶ様子をご覧になりにぜひ同校へ足をお運びください。