学校特集

和洋九段女子中学校高等学校2025

掲載日:2025年9月26日(金)

1897年創設の和洋九段女子は伝統校でありながら、常に改革を進め、生徒たちが社会との接点をもちつつ、自分自身の将来を見据えられるような教育に取り組んでいます。2026年度からは高校で新たにフューチャーデザインコースをスタートさせ、グローバルコース、サイエンスコースとあわせて3つのコースで生徒たちは自分自身の将来と向き合いながら学べるよう設定。今年度より校長に就任された水野 修先生と、今年度中3の担任として着任した同校OGでもある小栗先生に現在の思いや同校での学びについて伺いました。

自己効力感から自己肯定感へとアップデートできる環境

都内の学校でもいち早く問題解決型のPBL型学習などを取り入れ、さまざまな取り組みから一人ひとりの可能性を大切に育んできた和洋九段女子中学校高等学校。

水野 修先生は校長就任に際して、先生方や生徒たちにふたつのことを伝えたそうです。

ひとつが「生徒を愛する学校というスタンスをより進めていく」ということ。

水野先生:「"生徒に愛される学校"というフレーズは、比較的聞かれるものでしょう。しかし、私たち自身から生徒に主体的に関わり愛していくことで、学校を愛してもらえるのだと思うのです。この生徒を愛するというスタンスをこれまで以上に改めて意識しようという表明です」

ふたつめが「"たのしむ"ことを文化にしたい」ということです。"たのしむ"には、楽と愉という漢字がありますが、あえてひらがなで表しています。

水野先生:「愉しいには、より深く心の底から湧き上がってくるものという意味合いがあります。生徒たちが日々の生活の中でちょっとしたことにも面白さを見出せたり、自分自身の思いに気づけたりすることで、物事に前向きに取り組む姿勢が根付けば、それがたのしむことになり、文化となることで学校自体の活性化にもつなげられると考えています」

自らの"たのしい"をあちこちで見つけられる、そんな宝探しのような日々を過ごせたら、より主体的に自分の人生を歩めることでしょう。

水野先生:「自分が学んでいることが人に認められ、意義を感じられる機会をたくさん作りたいと思っています。たのしさの中で学ぶことはやりがいにつながり、学びを深めるための努力も自然とできるものです。そうした学習を進めることで自己効力感が育ち、周囲と関わることでさらに自己肯定感へとアップデートしていけると思います」

自己効力感とは、目標を達成するための能力を自分自身が持っていると認知すること。「自分ならできる」「きっとうまくいく」と考えられる状態のことを指します。たのしみながら取り組むことで、人は多少の困難も乗り越えられる力を持っています。

自己肯定感は、自分そのものをありのまま受け入れ、自分自身が価値ある存在であると感じられることです。

この「周囲との関わり」というのは「コネクテッドスクール」を標榜し、社会とのつながりを大切にする同校のキーワードのひとつです。

6年間を通じたキャリア育成プログラムでは、中1ではまず自分自身を知り、中2で企業・団体訪問、中3では先輩から話を聞いたり、起業家教育などに取り組んだり、さらに高1で地方創生などにも挑戦しています。

水野先生:「本校では、さまざまなつながりの中で対話を大切にしています。話さなければ相手のこともわかりませんし、対話を通じて自分自身の言葉に出し、相手の言葉を受け入れることで気づきにもつながります。気づきの機会が多いことは、自分を成長させる大きな一歩となります。

学校とは、異なるバックボーンを持つ人々が集まり、その中で自分がどのように振る舞うのかを学ぶ場であり、他者との接点を見出せる場所です」

特に中1の最初に実施されるオリエンテーションは、生徒同士が互いを知り仲良くなる場として、また学校の周辺環境を知る機会として時間を割いている同校。大学や企業などと連携する中2以降の学びにもつなげています。

なお、現・中1はこのオリエンテーションの中で、みんなの前での自己紹介に全員がトライしました。すべての授業の中でPBLに取り組む同校ではグループワークを豊富に行う中で、自分の話をするだけでなく、それを受け止めることやみんなで協力してより良くする姿勢を育んでいます。こうした学校文化がある中で、水野先生が生徒たちの活躍ぶりを教えてくれました。

水野先生:「小5や小6年の時に、本校のPBL授業体験会などに参加していた生徒たちが、学校生活の中でリードしてくれています。そういう子たちがクラスを超えて仲良くなり、その生徒をハブにして、さらに他の友だちと広がっていく状況が生まれています」

「受験生イベントはそういうところでも生きているのかなと感じます」と水野先生は笑顔で教えてくれました。

母校に帰ってきた新卒教員が生徒たちに伝えたいこと

同校のOGでもある小栗先生は、今年度英語科の教員として、中3の担任に着任しました。数年ぶりに戻ってきた母校の雰囲気はどうだったのでしょうか。

小栗先生:「制服も変わりましたし、黒板が全てホワイトボードになり、プロジェクターが設置されたりと、目に入ってくる情報はすごく変わったと思いました。

今担当しているグローバルクラスも当時はありませんでしたし、違う学校に来たのかと思うくらいドキッとしました。

しかし、いざ生徒と話してみると雰囲気は全く変わっていなくて、すごく安心しました」

小栗先生が話す雰囲気というのは、どういうものなのでしょう。

小栗先生:「私がいちばん感じるのは、生徒たちの明るさや穏やかさです。また、他者を尊重する気風は本当に変わっておらずよかったと感じています」

2011年、和洋九段女子中学校に入学した小栗先生はどんな生徒だったのでしょう。

小栗先生:「人前に出て何かをするのが大の苦手で、これは今もです。生徒にはなぜ先生になったのですかと言われました。

在学中、自分から積極的に何かに挑戦することはありませんでしたが、選ばれてスピーチコンテストなどで発表する機会は何度かあり、嫌だと思いながらも家でたくさん練習して挑みました」

こうした控えめながらも努力を重ねる姿勢は、同校の生徒たちの気質にも通じるものがあります。

小栗先生が進学先に選んだのは、経済学部に国際コースがある大学です。

小栗先生:「当時私が進学した学科は在籍する学生が100人ほどと少人数でしたが、半数以上が海外留学することを謳っており、留学や国際交流ができるのは面白そうだと進学を決めました。

私は幼少期からずっと夢やなりたい職業がありませんでした。大学在学中に勉強しながら、将来の目標が決まればいいと思っていて、選択肢が広がればという理由だけで勉強だけはずっとコツコツとやっていました」

そこからなぜ教員を目指したのでしょう。

小栗先生:「大学4年生で就職活動をしようと思ったその時も目標や夢が決まっていませんでした。そんなタイミングでちょうどコロナ禍になり、その時に自分の人生を改めて考え直しました。発想を逆転させて、自分の夢がないなら人の夢を応援できる職業に就こうと思いついたのが教員でした」

大学卒業後は通信制の大学に編入学し、教員免許を取得した小栗先生。和洋九段をはじめ、多くの学校でキャリア教育に力を入れている状況をどう見ているのでしょうか。

小栗先生:「生徒たちに将来の選択肢を提示し、目指す道が見つかるのは素晴らしいことです。

ただ、私がそうだったように、人生の中で大きなシフトチェンジをすることはあると思うのです。それは人間としての成長があるからこそ、選択の幅が増えるということです」

将来の目標が早く見つかればそれだけ近道もできますが、決まらなくても焦る必要もないですし、遠回りした経験もすべてが生かされていくもの。人生100年時代と言われる現在、男女に限らず、キャリアチェンジの必要性やライフステージの変化も生じます。

小栗先生:「生徒たちに伝えているのは、卒業した後に必ずどこかで自分で責任を持って自分の人生を選択しなければいけない時が来るということ。また、ここは踏ん張りどころという場面が必ずやってきます。その時にどれだけ馬力を出せるかは、この中高6年間の地道な努力がものをいいます。

和洋を卒業した後の人生のほうが長いので、生徒たちには卒業後に社会で生きていくための素地をこの中高6年間で身につけてほしいと思っていますし、私もそういう教育をしていきたいと思っています」

和洋九段女子の校訓は「先を見て薺(ととの)える」です。これは「先を見通す知性と、新しく出会うものごとに対応しうる能力を持ち、それを奥に秘め、あわてず静かに待つ」ということ。

小栗先生と同じように将来が決まらない、またやりたいことが絞りきれないなど、将来を迷っている生徒たちにとって、この校訓や彼女の生き方は説得力のあるものとなっています。

掛け合わせることで将来は何倍にも広がる

フューチャーデザインコースとは

2026年度から現在の高校・本科コースがフューチャーデザインコースとして生まれ変わります。

水野先生:「単に知識を学ぶだけでなく、高校生活の中で自分のやりたいことを見つけ、"自分らしい未来"を描けるようにしたい。生徒一人ひとりの夢や興味をあと押しし、進学先を前向きに選べるようになってほしいという発想から生まれたのがこのコースです。

中学段階で明確な夢を持っている生徒はそれほど多くないというデータもあります。そういう子たちの夢を見つけたい、好きなことがあるならそれを伸ばして、その先の進路を考える上のベースになればと思っています」

大学進学のその先を見据えた上で、自分の未来に対して自分でデザインしていくことがコンセプトになっています。

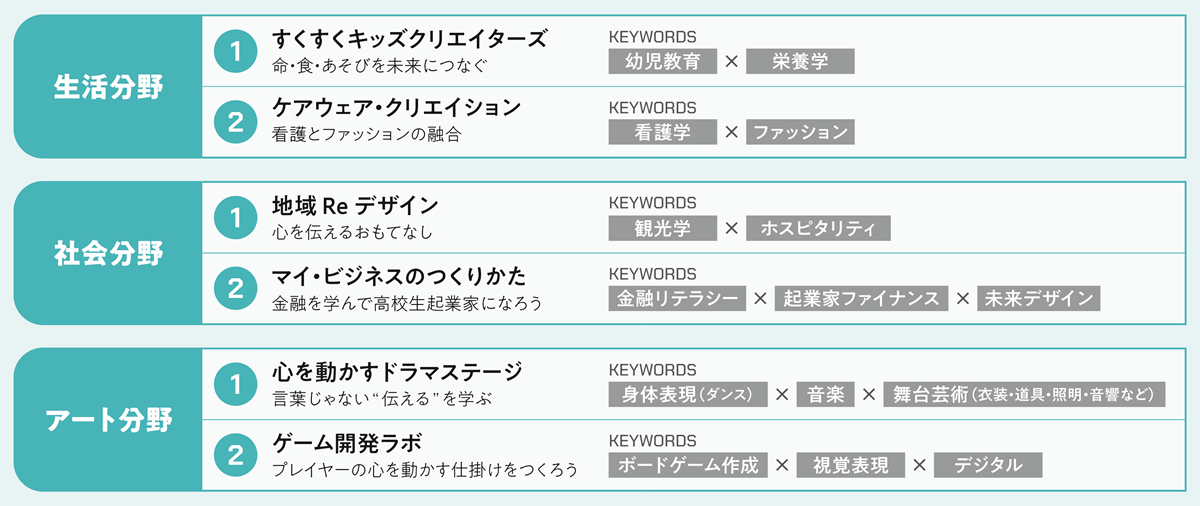

大きな特徴は、高2で上記の3分野6科目の中から2つを自由に選択し、実践的な学びとして経験できること。

水野先生:「特に専門性の高い大学への進学後、方向性を変えることはなかなか困難です。

そのため実際の社会とつなげて学び、形にする機会を設けてアンマッチを防ぎたい。経験してみてやはりその道に進みたいのであればその経験は学ぶ力に還元されるでしょうし、はっきりとした目標になっていきます」

各分野の科目は、異なるジャンルを掛け合わせることで、学びに深みを与えています。

水野先生:「3つの分野・6つの授業の中に興味関心に直接関わるものがなかったとしても、やりたいことと何かしらの接点はあるのではと考えています。ここを経験しておけば、その先の学びに必ず生きるだろうと、あえて違う分野を掛け合わせ、新たな関係性を生み出していきます」

生活分野の幼児教育と栄養学は一見別々に見えても、幼児の食事について栄養学の視点で学ぶことができます。保育士や幼稚園の先生になった時にも、それは生きた知識につながります。

社会分野の「地域 de デザイン」では、例えば観光協会の力も借り、観光マップ作りを通して学校のあるエリアの魅力に気づくきっかけにしたいと考えています。

水野先生:「その学びは、高1で地方創生として町おこしに取り組む長野県飯綱・芋井地区での観光マップ作りの提案というところまで構想がつながっています」

さらにホテルなどでのインターン体験など、人や企業、大学との学びを結ぶ計画がなされています。

水野先生:「その先の学びをひと足先に体験することによって、学ぶ意味や意義といったものに転換してもらえれば、なぜ学ぶのかという根源的な気づきになるのではと考えています」

小栗先生が「生徒として受けてみたかった」と話す、同校の新コースにご期待ください。

グローバルコースとサイエンスコースの学びとは

グローバルコースは、これまで高3で行っていた「グローバル探究」を高2でも取り組み、計4時間実施します。

水野先生:「グローバルな視点とは、英語を学ぶだけではなく、さまざまな角度からものごとを見る視点を養うことです。できるだけ多文化共生に沿った授業内容に拡大することで、海外の人も同じ人間として付き合う土壌を醸成していきます」

サイエンスコースは高2まで行っていた「理数探究」を高3まで拡大します。

水野先生:「理数探究の良さは自分の探究をじっくりと行えることです。高3まで広げることで、より自分の興味関心や希望進路に時間を割くことができます」

DXハイスクールに認定されている同校は、3Dプリンターやレーザーカッターなどの設備も充実。AIなどを使った授業も始まっています。

水野先生:「探究には必ず指導教員を付け、成果として残せるようにしています。中には『理数探究』で教員と共同で研究した内容で総合型選抜に挑戦し、大学に進学した卒業生もいます」

自分自身を見つめ、他者との関係構築を図りながら、将来を見据えられる和洋九段女子での6年間。夢に向かって邁進するもよし、もちろん遠回りしても、進路変更したっていい。そんな自分がいつでも好きと思えて、柔軟に考えられる素地を安心して作ることができる環境なのです。