学校特集

共立女子第二中学校高等学校2025

掲載日:2025年10月1日(水)

女性の社会的自立を目指して設立された共立女子学園は、間もなく創立140年を迎える女子教育の伝統校です。学園全体の教育指針である「リーダーシップの共立」の実現に向け、共立女子第二中学校では「社会に広く貢献できる自立した女性」の育成を目標としています。そして、2025年4月には新しく佐藤聖一校長が着任。豊かな自然環境の下、学校行事や生徒会活動などのさまざまな取り組みの中で、「セルフリーダーシップの育成」に努める同校の「セルフリーダーシップ」とは? また、「女子が自己肯定感を育み、自分らしく元気になれる」女子校のリアルな学校生活とは? 入試広報部主任の戸口義也先生にお話を伺いました。

女子校は、女子が「ありのままの自分らしさ」を発揮して元気になれる場所

共立女子第二が指針とする「セルフリーダーシップ」とは、必ずしも先頭に立ってみんなを引っ張る統率型のリーダーシップではなく、日々の課題のよりよい解決に向けて、自分の持ち味を生かしながら仲間たちと協働して物事を進めていく力のことです。「女子校のよさはまず、異性の視線を意識せずにすむジェンダーバイアスのかからない環境であること」と、戸口先生。男女の性差による暗黙の役割分担に捉われることなく、体育大会や白亜祭(文化祭)など学校行事の際には、力仕事ももちろん自分たちで行います。そうした女子校の環境が、女子が主体的に、自由に自分を表現できる土壌を育んでいるのです。そして、生徒たちは知らず知らずのうちに「ありのままの自分らしさ」を発揮していくのです。

「誰もがセルフリーダーシップを発揮し、自分らしい物語を紡げる学校」。戸口先生は、そんな言葉で同校の魅力を語ってくれました。

戸口先生:「私たちが育てたいのは、生徒が自ら『なりたい自分』を実現していく力です。本校でいろいろな経験を重ねていく過程で、生徒たちは自分のよさや持ち味に気づき、生徒同士、互いに影響し合いながら成長していきます。その関係性が、他者尊重し、自己肯定感を高めることに繋がっていくと考えています。必ずしも『男女共同参画=共学』なのではなく、女子校だからこそ、男性と対等に渡り合える力が育つのではないでしょうか。社会の中で男女が完全に対等になるまでは、女子校も女子大も必要です。女子が自分らしく、元気になれる場所。それが、女子校の価値だと思っています」

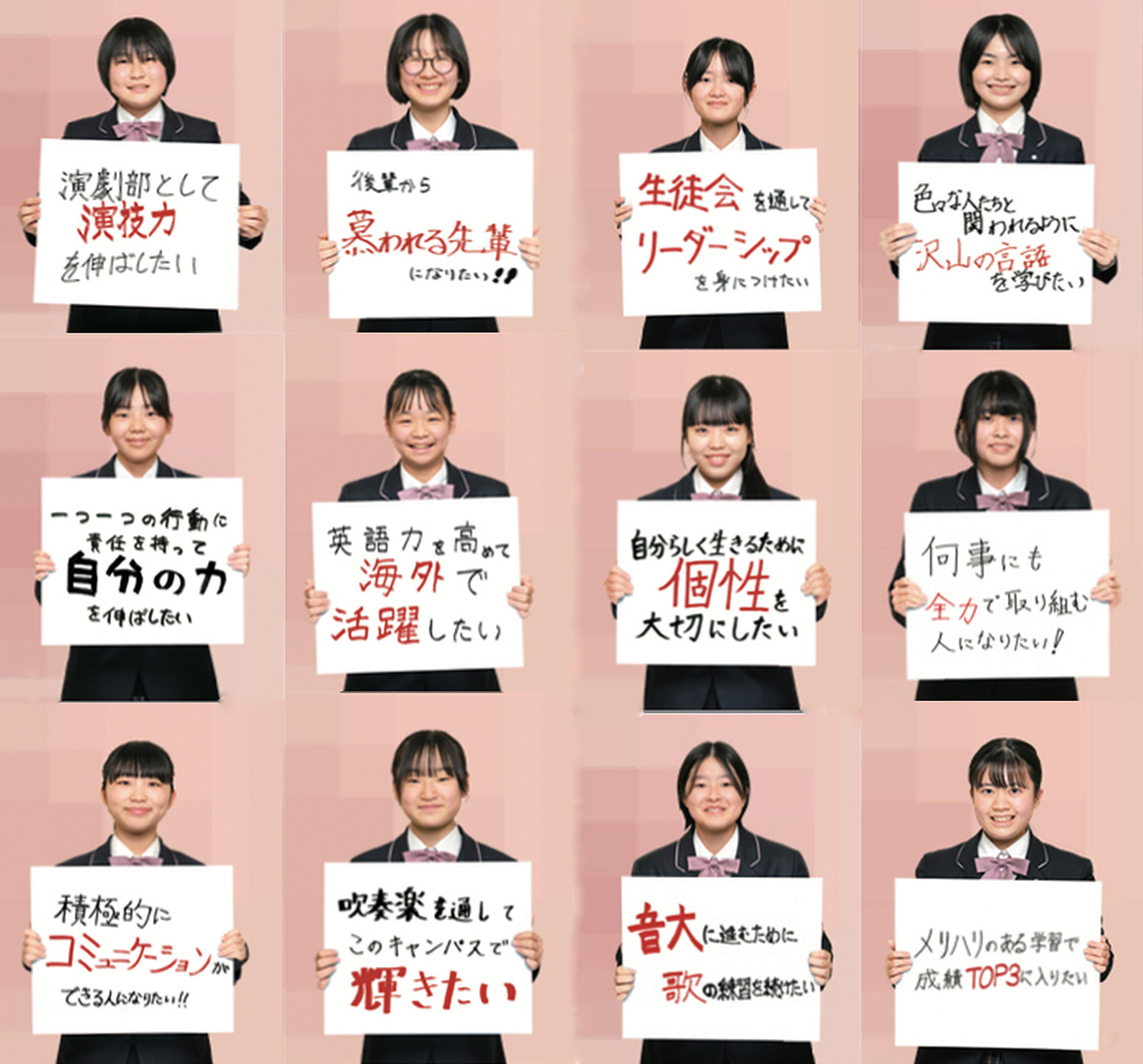

生徒たちが描く「なりたい自分」とは、どんな姿でしょうか。「後輩から慕われる先輩になりたい」「自分らしく生きるために個性を大切にしたい」「生徒会を通してリーダーシップを身につけたい」など、生徒からはさまざまに挙がりますが、このように、まずは「自分らしさ」を見つめることで社会に貢献できる自立した女性への第一歩を踏み出していきます。

そして、毎月のようにさまざまな行事を実施している同校では、学校行事を通じて生徒のセルフリーダーシップを育んでいます。

■セルフリーダーシップを育む学校行事

新入生が入学を決めた理由として「学校行事がたくさんあって、楽しそう」という回答も少なくありません。さまざまな学校行事から生徒たちはどのようにセルフリーダーシップを身につけていくのか、ここで具体例をご紹介していきましょう。

まず、体育大会。昨年度には、生徒たちの発声で体育大会実行委員会が発足しましたが、競技種目を話し合いで決めるなど、自分たちで運営しています。これまでの体育大会は陸上競技的な種目が中心でしたが、同委員会の生徒たちは第1回大会から実施されている伝統の「砂川体操」や、高3だけがお揃いのチームカラーの半被を着て行う「輪のダンス」や「応援合戦」などの名物種目は残しつつ、賑やかに盛り上がることのできる新しい種目を取り入れました。今年採用されたのは、なんと「騎馬戦」!

ちなみに、同校のグラウンドは400mトラックに2000人収容可能な観客席もあるなど、施設としても大変充実しています。

戸口先生:「騎馬戦の決勝戦は、すごい迫力でした(笑)。女子校だからと、おとなしいイメージを持たれるかもしれませんが、むしろ熱いです。大人目線で発想すると、騎馬戦は危ないからと安全牌を取りがちですが、生徒たちは自分たちの希望ですから、どうすれば実現できるか一生懸命考えてやり遂げました」

初めての騎馬戦を提案した実行委員の生徒たちも、「いざやってみると大変なことも多かったけれど、自分たちが発案したことだから絶対成功させようと思えたし、やり切ったという実感がありました」と満足そうな様子。昨年に続いて、今年も生徒たちの運営で体育大会は大いに盛り上がりました。反省すべきところや課題とすべきことも、後輩たちにしっかり伝えてバトンを繋げています。

二つ目の学校行事は、秋の白亜祭(文化祭)です。こちらは従来から、生徒会と白亜祭実行委員会を中心に生徒たちが運営してきました。生徒たちが考えた今年のテーマは、「Leading role」。全員が主人公のように輝くという思いを込めています。

ポスター制作からスケジューリング、各クラスの出し物の決定などは、委員会のメンバーたちが相談し合って決めています。メンバーがそれぞれに得意を活かして役割分担するのも、同校ならでは。2日間にわたって行われた今年の白亜祭も、大好評のうちに終了することができました。

■各候補者が公約を掲げ、大人顔負けの選挙戦を繰り広げる生徒会役員選挙

生徒会役員選挙でもなり手がいなくて困る......という状況にはほど遠く、同校の生徒会活動は非常に活発です。立候補者のポスターが貼られ、各候補者がきちんと公約を掲げて公開討論会を実施するなど、熾烈な選挙活動を展開。しかも信任投票ではなく、いつも決選投票まで行ってしまうほど白熱の選挙戦が繰り広げられるのです。

これまでに掲げられた公約は「スラックスの制服導入」「校内に自動販売機の設置提案」「校則改定運動」などさまざまですが、公約も言いっぱなしではなく、その提案は本当に有益なのかと試行期間を設けます。そして、その後に生徒アンケートを行い、見直しの是非を判断するという手順を踏んでいます。

例えば同校の校則には、「肩につく長さの髪の毛は結ぶこと」というルールがあるのですが、一人の候補者が「本当にその校則は必要なのか」と見直しを公約に掲げました。それを受けた生徒会執行部は昨年度末に「髪を結ぶ校則見直し試行期間」を設け、現在審理中なのだそうです。

戸口先生:「今年度から制服にスラックスが導入されたのですが、これも公約がきっかけでした。秋に実現する複数の自動販売機設置やコンビニの設置も、何年か前の役員候補者の公約が始まりでした。自分たちが過ごす学校空間をよりよくするために、何ができるのか、どうすれば実現できるのか、さらに学校を納得させるためには何が必要なのか。試行錯誤を重ねた生徒たちの提案は、このように数代の生徒会がバトンを繋いで実現に漕ぎ着けているのです」

また、この1学期の終業式には、中高24クラスの中で最も校内清掃に熱心に取り組んだ中高各1クラスに「金のちりとり」を贈る贈呈式が行われました。これは生徒会の美化委員会の発案で、今年初めて実施されたもの。これもまた、美化委員会のメンバーが学校を綺麗に保っていくために、「自分たちに何ができるのか」「どうすればいいか」と考えた中から生まれてきたウィットに富んだアイデアです。

生徒たちの行動はごく当たり前のように思えるかもしれませんが、「当たり前の手順を踏んで当たり前に実現させている」学校は、決して多くはありません。

■在校生広報チーム「2KRT(にっくると)」が誕生

学校の広報活動などを行うために、従来から有志の生徒たちがPR委員会を立ち上げていましたが、今年の4月からリニューアルされました。名称も自分たちで出し合って、投票の結果、選ばれたチーム名は「2KRT」。「2」は共立女子第二の二、「KRT」は共立の頭文字で、「共立女子第二に来るとよいことがあるよ」という意味と「にっこり」という意味が込められています。

メンバーは現在約70人。企画班・運営班・SNS班の3班体制で、常時活動できる中核メンバーと、当日動けるスタッフで構成する2段階組織です。その仕組みも生徒たち自身が考えました。

「2KRT」の最初の大きな行事は、夏に行われた中高のオープンキャンパス。ピンクのお揃いのTシャツを着た生徒たちが、来校者への受付対応や学校案内などを行いました。受験生と保護者に楽しんでもらおうと、引換券でガチャガチャができる趣向を考え、ガチャガチャの景品もメンバーで選びました。お土産用に作った金太郎飴のデザインも2KRTの生徒によるもの。また、来校者に配布する16ページのガイドブックの編集・執筆・撮影も自分たちで担当しました。

オープンキャンパスに参加された受験生アンケートの中に、「多くのイベントに参加しましたが、共立女子第二のオープンキャンパスほど、子どもたちが主体となって動いている様子を初めて見ました。とても感動しました」という回答があったそうです。

戸口先生:「スタートしたばかりでまだまだ試行錯誤の連続ですが、生徒たちは責任を持って取り組んでいますし、学校生活の主役は自分たちという意識が芽生えています。友達が頑張っていれば、自分も頑張ろうと思えるでしょうし、失敗や課題を共有しながら、後輩たちに受け継がれていくのが一番大事なことで、そのプロセスがいろいろな力を得るための糧になればいいと考えています。6年間通うキャンパスの活用法を自分たちなりに考えようとする一つひとつの行動が、その活動量が、生徒の成長に繋がります。そして、本校は、そんな生徒たちのさまざまなアイデアを実現できる環境が整っている学校だと自負しています」

中学のキャリア教育には、建学スピリットが息づいている

■受け入れ先を自分で探す、中3の「職業体験」

戸口先生:「まさに実学的な学びを重視した学校としてスタートしましたので、本校のキャリア教育にはそのスピリットがDNAとして息づいています」

「女性の社会的な自立」を教育目標とする同校では、10年後、20年後、自立した女性として社会貢献ができるように、早くから将来を考える機会を設けています。中学のキャリア教育は、中3の「職業体験」を一つのゴールとして、中学生にはまだ実感のない進路への意識を徐々に高めるため、中1は「職業調べ」、中2は「職業インタビュー」を実施。

中学の「礼法」の授業では職場での言葉遣いやマナー、電話の掛け方を学ぶなど、独自のプログラムを段階的に実施して、職業観、社会観、そして自分の将来についての考えを深めていきます。

中3の「職業体験」の大きな特徴は、受け入れ先を自分で見つけてくること。自分がお世話になった幼稚園、銀行、カフェ、なかには自衛隊や英語を使った職業体験をしたかったために米軍基地付属の幼稚園(米軍基地自体は受け入れの許可が下りなかったため)に掛け合って職業体験をしてきた強者もいたとか。

戸口先生:「自分で電話をかけて交渉するなど、一連の過程がすべて学びの場となっています。職場での学び体験はレポートにまとめ、中2・中3の2学年合同の発表会で共有しています。1学年下の後輩も、先輩の学びを自分たちの職業体験に活かそうと、積極的に質問をしていますね」

1886(明治19)年に、日本で初めて校名に「女子」と冠をつけて建学した共立女子学園は、当時主流だった良妻賢母の育成ではなく、社会で活躍する女性の自立を謳った女子教育のパイオニアです。共立女子中学高等学校の開校に続き、1970(昭和45)年には八王子キャンパスに第二高等学校が、1984(昭和59)年には第二中学校が設置されました。

同校では中学の3年間、道徳の一環として小笠原流礼法による「礼法」の授業を設け、正しい礼儀作法や美しい所作をしっかりと身につけていきます。高校では、「マナー講座」で社会生活での振る舞いを学ぶとともに、高2全員が「華道・茶道・装道」を学ぶ時間を「和躾(なごみ)の日」として設け、専門家の方を招いて「和」の作法を学びます。「食育」で食にまつわる知識を得ることも、自立した女性を育成する一環。こうした実学で得られる学びは、座学による学びとはまた別の経験値として生徒たちの社会性を高めていきます。

歴史ある同校には、生徒たちのロールモデルともいうべき約1万2000人の卒業生がいます。同校の貴重な財産である「OGファイル」には、さまざまな年代の方々が、さまざまな場所で活躍している様子が紹介されていますので、ぜひ同校ホームページでご覧になってみてください。

戸口先生:「直近の例で言えば、立命館アジア太平洋大学(APU)4年に在学中のOGは、グローバルな環境の中で中国語、韓国語、英語、日本語と4カ国語を駆使しながら、さまざまな活動をしています。高校では、社会との接点を大事にしながら社会を見据える力を養うために、多様な仕事に従事する社会人による講演会があるのですが、それも生徒が自分の進路を考える契機の一つとしています」

中学3年間は共通クラスで基礎学力の理解と定着を図り、高校では「特別進学コース」「総合進学コース」「英語コース」「共立進学コース」の4コース制を導入。生徒一人ひとりの目標に合わせた学びを実現する中で、近年は総合進学コースを中心に、総合型選抜・学校推薦型選抜で外部大学へ進学する生徒が増加傾向にあります。また、2022年開設の英語コースの進路実績も堅調で、GMARCHを中心に難関私大へ進学する生徒が着実に増えています。

現役進学率はほぼ100%。併設校である共立女子大学・短期大学への推薦制度も充実しており、同大学への推薦権を保持したまま外部大学にチャレンジできる「併設校特別推薦制度」が設けられていることも、同校の大きな魅力でしょう。

■共立女子大学、津田塾大学と高大連携

共立女子大学との高大連携協定により、「共立進学コース」の生徒は高2から神田一ツ橋の大学キャンパスで講義を体験できます。また、高3からは週1回大学に通い、履修した授業は入学後に単位として認定されます。

加えて、昨年度に高大連携協定を結んだ津田塾大学でも授業を受けられるようになりました。津田塾大学の学長自ら同校の高校生向けに講演をしたり、各学部の教授による出張授業も行われるなど、連携はますます強化しています。

戸口先生:「学校教育のゴールは、社会貢献だと思っています。本校が目指すセルフリーダーシップは、『ありのままの自分で元気になれる』女子校だからこそ培うことができるもの。自立心を持ち、自分自身を見つめ直す広い視野を持つことができれば、地域や家庭、職場とそれぞれの場所で活躍の場を見つけ、誰もが自分の物語を紡いでいくことができます。それこそが本校が目指すセルフリーダーシップの在り方であり、女子教育の核心だと思っています」

最後に、2025年4月より着任した佐藤聖一校長は、東京都立高等学校の理科教員として約20年間教壇に立ち、その後は東京都教育庁で要職を歴任するなど、教育行政にも関わってきた方です。

「学校の一丁目一番地は授業である」と語る佐藤校長ですが、今、その校長と全先生方が一丸となって、「自然が教科書」と呼ばれる敷地面積22万㎢の恵まれたキャンパスのさらなる活用と、生徒たちが放課後に残って勉強できる自習室スペースの拡大、授業改革などを鋭意推進中。「社会に広く貢献できる自立した女性の育成」を、ますます加速させています。