学校特集

武蔵野東中学校2017

掲載日:2017年7月1日(土)

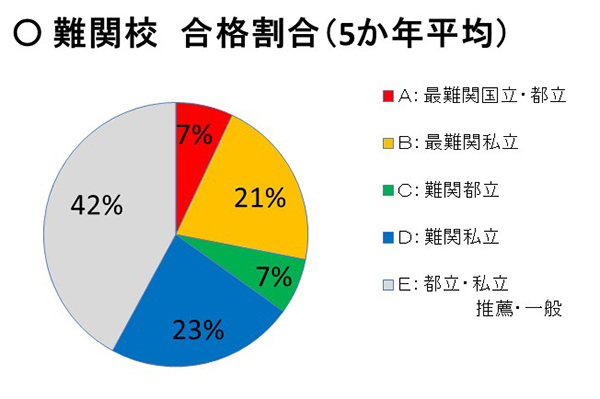

武蔵野東中学校には附設の高校がありません。そのため、3年生全員が高校受験にチャレンジします。この春の卒業生(64名)は、日比谷高に2名、国立高に2名、早稲田実業学校高等部に1名、早稲田大学高等学院に2名、慶應義塾高に1人、国際基督教大学高に1名が進学。青山学院高等部、中央大学附属高、明治大学付属中野高、明治大学付属明治高、立教大学新座高など、MARCHの付属校にも、それぞれ1〜2名が進学しました。なぜ、こんなにも難関校に合格できるのか......。その理由を石橋恵二校長、菊地知恵子教頭、高田輝夫教頭に伺いました。

保護者も生徒も満足感の高い学校

それが私たちの誇り

石橋校長:中学受験というと中高一貫校が一般的ですが、本校には高校がありません。中3次に全員が高校入試にチャレンジするため、そこで最大限の力を発揮し、希望の進路を切り拓けるよう、最適な教育を模索し実践しています。その結果、毎年のように国立、都立、私立の難関校に数多くの生徒が進学しています。卒業生を送り出すたびに思うのは、生徒たちは磨けばどこまでも輝き続けるということです。生徒を磨ききることが我々の使命であり、そのために必要なことをしっかりと考え、実践している学校、それが武蔵野東だと思っています。

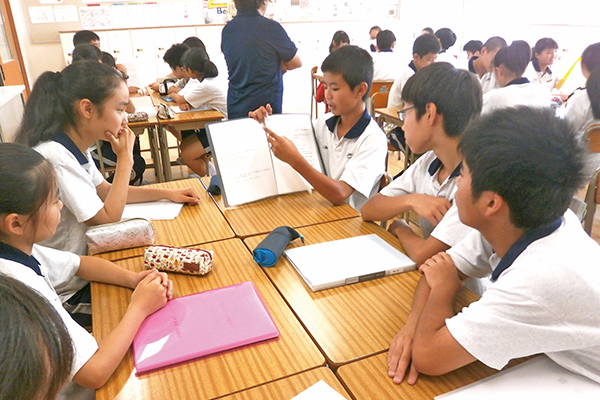

私たちが特に力を入れているのが「自ら学ぶ」「自らかかわる」姿勢を養うことです。多感な時期の中学生にその姿勢を身につけてもらうには、信頼関係を築くことが欠かせません。そこで生徒と個別に向き合い、生徒と教員との信頼関係を丁寧に築きながら自己肯定感を育む。さらに集団の中で個性を発揮し、達成感や満足感を味わえる場面を数多く設けて、自己肯定感がより大きなものとなるよう工夫しています。

本校には障がいをもつ子どもたちのクラスもあります。入試はもちろん、入学後も授業やホームルームは別ですが、毎朝の清掃や学園祭、スポーツ大会、スキー教室、校外学習(中1は清里、中2は京都・奈良、中3はグアム)などの学校行事は一緒に行います。日常生活の中で知り合い、名前を覚え、語り合うようになる、インクルーシブ教育を開校以来行っていますが、障がいの有無にかかわらず、多様な個性を受け入れることができる柔軟な対応力が育っています。それを実感できるのが、命や死をテーマにする「生命科」の授業(週1時間/中1〜中3)です。学年を重ねるにつれ、しっかりとテーマに向き合い、自分の意見を言ったり人の意見を聞いたりしながら、考えを深めることができるようになっています。

グローバルやITをキーワードに世の中が変わり、いまやAIの技術革新に注目が集まっています。しかし、どんなに新しい技術が生まれようとも、人と関わり、人を知らなければ、さまざまな問題や課題を見つけ、それを解決することは難しいと思います。本校ではそういう根っこの部分を鍛え、いい芽が育つよう濃密な時間を過ごすことを大切にしているのです。

受験対策も塾に頼ることなく学校の中で行っています。3年生は全員が教員の指導による特別進学学習(週3日/放課後に実施)に参加します。この頃には教員や仲間との信頼関係ができ上がり、自ら学ぶ姿勢も身についているため、しっかりと自分の目標を見据えて、学習することができます。そのため、第一志望に合格する生徒が8割を超えるのです。

いつも保護者の方々が、授業などを見て「私もこの学校で学びたかった」「息子が『この教科の授業はおもしろい』という理由がわかった」「充実感が伝わってくる」とおっしゃります。それは、「将来、この子たちに何が必要か」をいつも考え、学校生活に取り入れ、実践しているからだと自負しています。ぜひ一度、本校に足を運んでいただき、武蔵野東中学校の活気を感じていただければ嬉しく存じます。

生徒さんとの信頼関係はどのように築いていますか。

菊地先生:たとえば教科教育では、シラバスとプランノートを使いながら、主体的に学習することを大切にしています。生徒はシラバスを参考にしながら、自分で目標を設定し、達成するための学習プラン(1週間ごと)を考え、プランノートに記入します。そのプランに基づいて家庭学習を行い、自分で評価を記入。翌朝、担任に提出し、学習と生活についてのアドバイスをもらいます。家庭学習では、授業用のノートとは別に自主学習用のノート(5教科)を用意し、学習した翌日に、教科担任の先生に提出し、アドバイスや評価をもらいます。

高田先生:教員側に立てば、毎朝、自分のクラスのプランノートと、担当教科の自主学習ノートが積まれているということです。これができるのは、先生1人に対する生徒の割合が、6.3名(2017年度)と少ないから。1クラスを担任、副担任の2名で担当しているので、先生はしっかり目を通して、的確なアドバイスを書き込んでいます。

菊地先生:慣れるまでは大変かもしれませんが、担任の先生だけでなく、教科の先生も生徒の学習を見守っているので、励みにもなると思います。

高田先生:卒業生も「大変だったけど、自主学習ノートやプランノートに書いてくれるコメントが励みになった」と言っています。大学受験用にプランノートを求めに来る卒業生も毎年います。自分でプランを立てるため、失敗することもありますが、それでいいのです。先生のアドバイスを参考に、×がついたところをどう修正していくかを自ら考え、次の一歩を踏み出すことが大切です。その積み重ねにより、問題解決能力が養成されていくのです。

菊地先生:集団で行う授業と並行して、1人ひとりに合った個別の指導を行っている効果は絶大です。

中学生になったばかりの生徒に学習の必要性や意義などを教えることは、容易なことではありません。プランノートを使い、教員とのやりとりを重ねていくことで、勉強するおもしろみや、学習に向かう姿勢を身につける生徒が増えていきます。学習の必要性や意義は教えて身につくものではなく、生徒自身がつかむもの。目標が明確になり、やるべきことが見えてきて、結果につながるのです。

高田先生:ただしそれは、プランノートだけの成果ではありません。プランノートしかり、インクルーシブ教育しかりなのです。「生命科」の授業も、今年度より時間割に加わった「探究科」の授業も含めて、本校のいろいろなプログラムが互いに作用したことが、進学実績にもつながっているのだと思います。

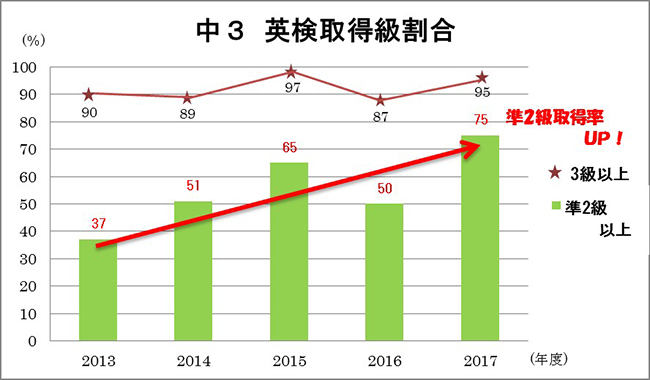

英語を中心としたカリキュラムを編成し、英語と数学では2つのホームルームクラスを3つの習熟度別グループに編成。トップの特別コースは10~15名、他のコースも少人数です。しかも年間5回編成替えがあるので、いつも刺激があります。その成果の一つとして、卒業時に75%の生徒が英検準2級を取得(2016年度)。4技能を鍛えることはもちろんのこと、授業中の発言にしても、英作文の添削にしても、先生とのやりとりを何回も行うことができるのは少人数ならでは。今年度からは生徒1人対ネイティブの先生1人のオンライン英会話を始めました。3年間で、効率的に英語力を養成できるのが、武蔵野東の英語教育なのです。

人間教育の一例を教えてください。

菊地先生:本校には、友愛、生命・命の尊厳などをテーマに考えを深めていく「生命科」という独自の授業があります。難しいテーマでも、生徒は素直に受け入れ、自分が思っていることを恥ずかしがらずに話します。それができるのは、プランノートをはじめ、さまざまな人とのかかわりを通して、先生や友だちがありのままの自分を受け入れてくれることをわかっているからです。中3の最後の授業参観では、「自分が産まれてきたのは両親のおかげ。ありがとう」と、感謝の気持ちをまじめに伝えています。

高田先生:学校行事も全般に盛んで、人間力を総合的に高めるよい機会になっています。生徒たちに企画・運営を任せているスポーツ大会や学園祭などは、毎年生徒が違った取り組みをして、成功もあれば失敗もありますが、自分たちで学校をつくっているという充実感を味わっているようです。

菊地先生:たとえば学園祭の模擬店では、各クラスで1万円以上の利益を目標値に設定しています。それを次年度の学園祭の運営資金にするため、中1も例外ではありません。

高田先生:儲けすぎてはいけないし、赤字になってもいけない。クラスの仲間と知恵を絞り、仕入れの交渉や適正価格を見極めたりしている姿は真剣そのものです。

菊地先生:中学生だけなので、中3になると学園祭実行委員をはじめ、さまざまな行事やクラブ活動でリーダーシップを求められることも、人間力の向上につながっていると思います。学校行事は自閉症の子どもたちも一緒に行います。スポーツ大会では作戦を考え、一緒に練習して、一緒に喜びを分かち合います。

高田先生:スキー教室をはじめとする校外学習は原則全員参加です。生徒にとっては活躍できる場面がいろいろあり、得意なことや頑張りを評価されることにより、自己肯定感を確かなものにしています。先生が「こうしてね」と言うのではなく、相手の気持ちを考え、自ら行動できるのが「武蔵野東の生徒」の特徴と言えるのではないでしょうか。

武蔵野東では、中3になると全員を対象とした特別進学学習が始まります。放課後週3回、10人程度のグループ(緩やかな習熟度別)による、国数英の3教科の入試対策です。中学校の復習に始まり、トップグループは早めに難易度の高い入試問題にシフトします。夏休みの講習からは全グループとも高校入試問題に取り組むため、英語と数学の授業では1学期までに中学校の内容を終了します。グループの担当の先生は、入試までのもっとも近いアドバイザーであり、志望校対策に入る時期には頼りになる存在です。こうした高校受験対策により、塾に通うことなく、有名校、難関校に合格している生徒が少なくありません。

今春には日比谷高校に進学した卒業生2名が東京大学に現役合格!今までにも東京大学をはじめとした難関大学に進学した卒業生は多く、武蔵野東で培った人間力を武器に、卒業生たちの多くがさまざまな分野で活躍しています。

探究科とはどのようなプログラムですか。

菊地先生:これまで10年あまり、「研究活動」という呼称で行ってきたものを、今年から時間割の中に組み込みました。教科学習の枠を超え、生徒自身が知りたいと思うことを「問い」にして、オリジナルの答えを構築していくのが「探究科」の活動です。あらかじめ決まった道筋や答えがあるわけではないので、生徒はこの授業でも自ら学ぶ姿勢を養い、そして思考する技術を身につけます。「探究科」は単なる調べ学習の延長ではなく、大学生になってから、社会に出てから必要とされる資質の「根」を養うことを目的として、中学生には少し難しめの内容であっても、取り組ませています。先生が「教える」のではなく、「生徒自らが学ぶ」わけですが、アドバイザーとして多くの先生がサポートし、これも本校の少人数制を生かしたものになっています。

学習の流れ

▼入門(1年次5〜6月)

オリジナルのテキストを使って、考え方の基礎、調べものの基礎を一斉授業のかたちで学びます。

▼基礎(1年次7月〜11月)

自分が希望するゼミに所属し、専門性のある教員のもとで、実験、検証(主に自然科学系ゼミ)、フィールドワーク(主に人文・社会科学系ゼミ)、創作(主に文芸・美術・音楽ゼミ)などの活動を通して、課題に対するアプローチの方法を実践的に学びます。11月の学園祭では、全員がゼミ課題の成果を展示発表します。

▼実践(1年次11月〜2年次11月)

自分の興味あることからオリジナルの「問い」(テーマ)を設定し、個人探究活動を行います。定期的に小グループで中間報告会を行い、友だちどうしで批評し合います。表現力も重視し、訴求力のあるまとめ方を工夫していきます。11月の学園祭では、全員が展示発表をするとともに、代表生徒がプレゼンテーションを行います。

菊地先生:従来の「研究活動」も生徒の関心が高く、自分で設定した学びに意欲的に取り組む姿が見られました。自分はどのようなことに興味があるのかを発見する機会にもなっており、自分が研究したテーマから進路を決めている生徒もいます。2016年度の優秀賞は「なぜスタバは中高生に人気があるのか」をテーマに、さまざまなカフェの情報を集めて比較・分析したものや、「英語の朗読指導」と題して本校の英語の行事であるレシテーションコンテストに向け友だちを被験者にして実践したもの、「地震雲」の出現を調べて「次の巨大地震を予測する」としたもの、鉄道好きな生徒が「京成電鉄の経営を良くするには」と考察したものなど、興味関心のあるテーマは多岐にわたっており、互いに刺激を受け合っています。

高田先生:友だちの発表を聞くと、「こういう見方もあったのか」など、いろいろな発見をします。探究活動は生徒が成長する要素がたくさん散りばめられているため、非常に意義のある取り組みだと思います。2020年の大学入試改革に向けて、思考力・判断力・表現力を養う学び、アクティブラーニングが一層クローズアップされていますが、この「探究科」はまさしくそういった取り組みであって、本校はすでに10年前から実施してきたことになります。

菊地先生:武蔵野東は、何より生徒自身が学校生活のすべてを「楽しい!」と感じている学校であると思います。15歳で生徒が自分の意思で進路を選択する高校入試は成長期のチャレンジとして、むしろプラスにとらえています。ありふれた一日であっても、確実に自分で伸びる力を得ていることを実感できる学校です。

2011年度に本校を卒業した村上茉愛さん。在学中から体操競技の大会で活躍し、個人総合、団体ともに全国大会2連覇を達成。卒業後も体操一筋に打ち込んで、昨年・今年と全日本体操選手権大会で個人総合優勝。リオ五輪にも出場し、団体4位入賞の立役者となりました。2020東京五輪では、日本女子のエースとして活躍が期待されています。

(日本体育大学3年)

村上さん:「小中高でいつが楽しかった?」と聞かれたら、私は迷わずこの武蔵野東中学校での「中学校時代」と答えます。なぜなら学校が心にゆとりをつくれる場所だったからです。オリンピックを目指して体操に打ち込んでいたので、勉強との両立が課題でしたが、先生方が親身になってサポートをしてくださいました。体操でよい成績を残せなかったときに、学校で友だちとおしゃべりをして、リフレッシュできたこともいい思い出です。また、障がいをもつ人との生活からも学ぶことも多く、人として成長させてもらった3年間でした。

中3のときにケガをして、高校時代は体操人生の中で一番苦しみましたが、大学生になって復調し、昨年は念願のオリンピックに出場することができました。苦しいときを乗り越えればよいことが待っているということを、私は自分の身体で実感したので、(受験生の皆さんも)焦らずにじっくりとやるべきことに取り組んで、目標を達成してほしいと思います。

学校説明会・公開行事はこちらからご確認ください。