学校特集

獨協埼玉中学高等学校2025

掲載日:2025年10月10日(金)

「自ら考え、判断し、行動することのできる若者を育てる」を教育理念に掲げる同校。「学びは人間形成に資するもの」と、全教科を等しく学びつつ実体験を重視した教育を展開しています。充実した施設が揃う約8万㎡の広大で恵まれた環境の中、生徒一人ひとりが持つ可能性を引き出す教育とはどのようなのか。今回は総合学習をはじめ、部活動や学校行事、宿泊行事など、さまざまな実体験を軸にとする「全人格的な人間形成」について、中等部主任の須藤剛先生にお話を伺いました。

人としての骨格を作る、豊富な実践・体験が随所にあふれる学校生活

■中1の「稲作体験」から始まる、五感で味わう総合学習

同校は中高一貫教育の利点を最大限に活用し、段階を踏んで生徒一人ひとりの成長を促すカリキュラムやコース制(高校)を整えています。「自ら考え、判断し、行動することのできる若者を育てる」という教育理念の下、豊富な実践・体験を積み重ねながら「全人格的な人間形成」を目指しているのです。

中学3年間の「総合学習」の取り組みは、同校の教育哲学を示す最たる例と言えるでしょう。

中1「ネイチャーステージ」 田植え・稲の観察会・稲刈り・わら縄体験 など

→米作りの過程を、実践的な学びに繋げる稲作体験を実施

中2「キャリアステージ」 獨協大学講演会・保護者職業講演会 など

→講演会やワークショップなどの体験を通して、職業観を育み、「なりたい自分」を探していく

中3「ボランティアステージ」 福祉体験・パラスポーツ・ボランティア体験 など

→「福祉」をテーマに車椅子の操作体験やボランティア活動などを通して、他者への思いやりの心や社会貢献への志を育てる

中3「総合学習の集大成」 修学旅行

→京都・奈良への修学旅行(3泊4日)では、寺社仏閣などの歴史的建造物を巡るとともに、班別・コース別行動による集団での学びを展開

中1の稲作体験は、開校以来20数年続く伝統的な学び。同校の目の前にある実習田に素足で入って田植えをするところから始まり、稲の生育状況の観察、収穫まで、五感をフルに使って学びます。

収穫したお米は、もちろん試食もしますが、次年度の新入生へのプレゼントとしているのは同校らしさです。これら一連の取り組みは、理科・社会科・家庭科など教科横断の探究学習の場ともなっています。

須藤先生:「それこそカエルやザリガニを初めて見る生徒もいますし、田んぼに素足を突っ込んでヌルヌルする体験も初めてなわけです。夏には、1日中カエルの鳴き声が聞こえるような本校の自然環境の中では、体で感じることや、思いがけない発見がたくさんあります。多感なこの時期、五感で感じることはとても大切だと考えています」

中学開校時からスタートした稲作体験ですが、当初から同じ農家の方が協力してくれています。現在は息子さんに引き継がれていますが、生徒たちは1年を通じて稲作体験に取り組みながら、お米は「買う」ものではなく「作る」ものであることを実感し、農家の後継者不足や農業機械化のメリットやデメリット、気候変動が与える影響など、さまざまな学びに出会っていきます。

「開校以来続いているのも、それだけ普遍的な価値があるからです。続けられるうちはやっていきたいと思っています」と、須藤先生。

中2のキャリアステージでは、職業体験を通して働くということの意味を感じたり、保護者による職業講演会を聞いたりすることで、職業観を養っていきます。

中3のボランティアステージでは、学校内で「福祉」をテーマに多様な体験学習を実施。そして、夏休みには生徒一人ひとりがボランティア先を探して、自分で日程調整まで行います。

須藤先生:「普段なかなかできないことを体験することで得られるものは、正直、学校での学びを超えた価値があります。主体的に考える力、行動する力、感じる力、それらが生徒たちを大きく成長させてくれます」

■運動部加入率は6割超え。充実した施設環境で人間性を深める

また、同校の大きな魅力の一つは充実した施設・環境です。広大な敷地内には300mの陸上トラックやサッカー場、ラグビー場、野球場、25mプール(9レーン)、テニスコート(7面)など、東京都内の学校ではなかなか見られない贅沢な空間が広がります。さらに第二体育館には、バスケットコート2面のメインアリーナ、トレーニング室、講義室を備えています。

同校では、ほとんどの生徒がクラブ活動に加入していますが、運動部への加入率が6割を超えるのも、充実した施設環境があればこそでしょう。

近年は、少子化や先生方の働き方改革の動きを背景に、公立中学校を中心にクラブチーム化が進んでいます。直近の大会でも、学校名ではなくクラブチームの名前で参加するところが出てきました。それは避けられない流れなのかもしれません。でも、同校は部活動に打ち込みながらも勉強との両立が十分可能な体制をとり、部活動を「協調性や社会性を高め、個性を豊かにし、人間性を深める場」と位置づけているため、先生方も積極的に参加しています。運動系でも文化系でも、そこには常に生徒たちを見守る顧問の先生の姿が。

須藤先生:「仲間がいて先生がいて、練習後には先輩と後輩が一緒に下校しています。中高合同で練習するクラブもあり、生徒たちは学年や性別を超えた中でコミュニケーション能力を培い、少ない時間でどうすれば効率的な練習ができるかを考える力や判断力を養っていきます。苦楽を共にしながら、同じ時間を共有することで育まれる友情や絆は得難いもの。その仲間たちは、卒業後もずっと続いてくいくかけがえのない存在になります」

須藤先生は、「少し昔っぽい価値観かもしれませんが」と表現しましたが、かつての学校教育では当たり前だったことが少しずつ当たり前ではなくなっている中、同校は部活動の場でも、より良い人間関係を構築することや社会性を育むことを目指しているのです。

■「先輩が後輩に先立って準備をする」ことが陸上競技部のルール

約20年間、陸上競技部の顧問を務める須藤先生は、部活動は「生徒たちの人間的成長を促し、社会に役立つ力を身につけさせる場所」と言います。生徒たちにいつも話しているのは、「陸上競技を通して自分を磨くこと。そこで身につけた力を人のために、世の中のために使えるようになることが大事」ということです。

そして、「先輩が後輩に先立って準備をすること」は、須藤先生が陸上競技部の顧問となった当初から定めたルール。だから中高合同で練習する陸上競技部では、最上級生が最初に部室の鍵を取りに来て、テントを張り、水や氷の準備をするのです。

須藤先生:「今日のように暑い日中でも、生徒たちは汗を流して走っています。夏の合宿でも朝5時から腹筋ストレッチを行い、その後に15キロ、20キロのランニングです。そんな厳しい練習メニューは、仲間がいるからこそ続けられること。陸上競技部は、中学で陸上経験がない生徒が高校から入ってくることも多いですし、ましてや中学生は練習についていくだけで精一杯です。その中で、先輩が先に動いて後輩の面倒を見るのは当たり前なのです」

つまり、須藤先生は「世の中も一緒だよ」と教えているのです。「そういう先輩たちの背中を見て、その思いを後輩たちも引き継いでいってほしい。周囲に気配りできる人に成長してほしい」と。

須藤先生:「同じ練習をしても、1伸びる生徒もいれば10伸びる生徒もいます。それは、運動でも勉強でも同じこと。学校行事や授業でのグループ活動など、すべてに共通していると思います」

保護者の方から「合宿を終えて家に帰ってきた子どもが、普段したことのない皿洗いをするようになってびっくりしました」というエピソードを聞くこともあるそうです。ここには、「できれば10伸ばす」ことを目指す同校の教育があります。体験から得たことがクラスや班別行動に、そして家庭内にまで還元されていくのです。

人を育てることは、植物のように促成栽培はできません。時間をかけて、回り道をしたり寄り道をしたり、時には失敗したりもします。でも、先の保護者のエピソードからは「そうしたことを繰り返しながら、螺旋が次第に大きくなるように、人格形成のコアとなる幹を育てていく。それができるのが学校教育なのだ」という、同校の強い信念が感じられます。

■中学生が単独で運営を仕切る体育祭

さまざまな学校行事も、重要な人間教育の場です。

中学生は2学期、高校生は1学期と、体育祭は別々に開催されますが、どちらも生徒たちが運営を担っています。

秋の体育祭の準備の際には、中3の体育祭実行委員の生徒たちが中心となって全員で行う学年競技や男子競技、女子競技について、前年とはまた違った種目を考えようと張り切っているそうです。

そして、今年度はクラス全員が1人50mずつバトンを繋いで走るクラス全員リレーを復活させました。ただ、全員の走る順番や休む選手がいた場合のルール作りなど、運営方法は思いの外複雑だったそうです。コロナ禍で中断していた種目のため、ノウハウの伝授が途切れていたからです。

須藤先生:「とても盛り上がる学年種目なので、大変だけれども生徒たちはやりたい。昨年の中3も、実際にやってみないとわからないことが多くて、とても苦労していました。そこで生徒たちは一生懸命に考えて、今年はまずは中3だけ復活させ、1年生は綱引き、2年生は大縄跳びなど、みんなでできる種目にしました」

また、クラスを縦割りにして行う応援合戦は、中3の応援団長が先頭に立ってみんなを引っ張るため、中3の応援団がロングホームルームの時間などに中1・中2のクラスに出向いて、応援の決め事を教えているそうです。

須藤先生:「うちのクラスはリレー競技は厳しいから全体種目を頑張ろうとか、応援合戦を頑張ろうとか、生徒だけでなく担任も一丸となって取り組んでいます。若い先生が多いためか、先生方も対抗心を燃やして頑張ってくれますね。私は一番後ろの方で、タヌキの置き物みたいに座って掛け声だけ出しています(笑)」

■中高合同で行う「蛙鳴祭」(学校祭)の意義

中高合同で行われる「蛙鳴祭(あめいさい)」は、同校が最も大切にしている行事の一つです。いつもカエルがケロケロ鳴いているからという、自然豊かな同校らしい命名です。

「蛙鳴祭」のテーマは毎年公募で決められますが、今年のテーマは「タイムトラベル」でした。中高の蛙鳴祭実行委員会を中心に、高校生がリードしながら宣伝・運営などを進めていきます。学年や立場の異なる人同士が、各自の得意分野で役割を担い、共に行事を創り上げていく体験はかけがえのないもの。今年のクラス企画は中高合わせて41本にものぼりました。教室ごとに個性が光り、大盛況だったとか。

須藤先生:「高校生になると、出し物も大掛かりになります。中学生はそうした高校生の作品を見て学んだり、感心したり。そのあたりも、6学年が揃う中高一貫校の良さだと思います」

体育科の須藤先生は、「近年はプールの授業も男女別々で行うなど、かつては当たり前だったことが当たり前にできないことも多くなりました」と現状を憂いつつ、部活動や行事に熱心に取り組む生徒たちには「獨協埼玉ならではの学校生活を味わってほしい」と語ります。

須藤先生:「生徒たちはのびのびしながらも、真剣に学校生活に臨んでいます。せっかく本校に来てくれたのだから、単に大学進学を目指して勉強に追われるのではなく、部活動でも行事でも総合学習でも、全力で青春を謳歌させてあげたい。それだけの環境施設が整っている本校だからこそ、できることはたくさんあります」

タイムパフォーマンスやコストパフォーマンスだけでは成し得ない、

人間形成に必要なものを授けることが学校教育の役目

■生活態度や集団行動への気づきを得る「宿泊行事」

同校では、中学の3年間を「知的ベース養成期」と位置づけています。受験のための知識を効率よく詰め込むのではなく、学びを通じて「健康な身体」と「豊かな感性」を育み、高校、大学へと繋がる「知的土台」を作る3年間。節目ごとに宿泊行事を取り入れているのも、そうした考えに基づいています。

中1「オリエンテーション合宿(1泊2日)」→同級生や担任の先生の顔を覚える、友達作りの合宿

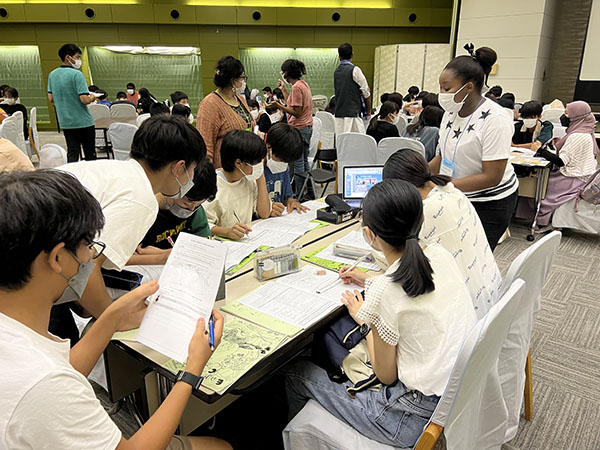

中2「イングリッシュキャンプ(2泊3日)」→ネイティブ・スタッフと英語漬けになる宿泊行事。少人数グループで会話やアクティビティを体験しながら、英語を学ぶモチベーション向上に繋げる

中3「東京散策(日帰り)」→修学旅行前に実施する東京散策。東京駅に集合して、班別行動で神社仏閣や博物館巡りなどを実施

須藤先生:「中3の東京散策は、修学旅行が東京駅現地集合なのでその予行演習を兼ねていますが、宿泊行事にはいろいろな意味があります。例えば、ご飯を残さないように綺麗に食べる・靴を揃えるなど、生活態度を見直すきっかけにもなりますし、約束の時間を守る・自分勝手に動き回らないなど、集団行動での守るべきルールに気づくなど、普段とは違う場所に身を置く宿泊行事を通して得るものにも大きな価値があります。そうした環境を提供することもまた、学校教育の役目だと思っています」

こうしたいろいろな「場」を体験することで、生徒たちは「自ら考え、判断し、行動する」ことの本当の意味を理解していきます。「結局、学校の役割とは、生徒たちにいろいろな環境や選択肢を提示することに尽きるのではないかと思っています」と須藤先生は言います。

一つひとつの体験がどんな気づきになるのか、どのような成長に繋がるのかはすぐにはわかりませんが、経験値が増えれば増えるほど、生徒たちの視野が広がっていくことは間違いありません。

もちろん、時代の変化に対応していくのも学校教育の重要な役目です。同校でも、一人1台のChromebookを提供し、ICT環境を充実。情報化社会への備えも怠りません。その一方で、「無駄なところが大事というか、無駄に見える中からでも何かを見つけて、自分のものにしていくことも大事なんじゃないでしょうか」と、須藤先生。

先行き不透明な時代を生き抜いていかなければならない生徒たちに、学校という教育現場が提供できるものは何なのか。「自分で考え、判断し、行動する」力をどのように身につけさせていくのか、先生方は真剣に考え続けています。

須藤先生:「生徒たちにとって何が必要で何が必要ではないのか、判断するのは難しいです。正直、答えもありません。だからこそ本校では教育の『教』だけでなく、『育」の部分を大事にしたいと切に思います。人を育てるには、時間も手間もかかります。タイパやコスパの発想だけではできないものが、学校生活の中には絶対ある。だから、生徒たちが大人になった時に、『あの時、先生がこんなことを言っていたな』と記憶に残ることが一つでもあれば、それでいいのかもしれないと思っています。たとえ失敗しても、勇気を出して一歩踏み出してみる。それを繰り返しできるのが、学校という空間なのですから」

同校では、生徒一人ひとりに向き合い自分の進路をしっかり考えさせて、目標の大学に進学できるよう指導しています。

学びのサポート体制として新たに加わったものに、放課後に勉強できる自習スペースの拡充とチューター制度があります。従来の自習室のほかに、試験前は視聴覚室などを自習スペースとして開放。おしゃべりできる多目的スペースでは、互いに教え合うこともできます。自習室は部活終了後も使用できるよう、中学生は18時まで利用可能なことも嬉しいポイントです。

須藤先生:「自習室には、進路相談や勉強の相談ができる外部スタッフが常駐し、勉強をサポートしてもらっています。部活後に1時間でも勉強に集中できる場所があることで、予習復習を行って帰る生徒もいるなど、学校内で学びを完結することができる環境も整えています」