学校特集

東京成徳大学中学・高等学校2025(2)

掲載日:2025年9月10日(水)

「徳を成す人間の育成」という建学精神を掲げ、グローバル人材の育成を目指す東京成徳大学中学・高等学校。2026年に学園創立100周年を迎える伝統校ですが、近年はさまざまな教育改革を行っています。2023年度からは独自の入試「Distinguished Learner選抜入試(以下、「DL入試」)」を開始し、年々、その認知度と注目度は上がり、出願者数・実受験者数も増加しています。作問担当である教頭の福島祥雅先生とICT活用推進部長の降矢貴充先生に、「DL入試」の目的や手応えについて伺いました。

志願する受験生が増加中!

「DL入試」とは

中高の6年間を通して、主体性・創造性・チャレンジ精神の備わった「Distinguished Learner(自律した学習者)」の育成を目指している東京成徳大学中学・高等学校(以下、東京成徳中)。「DL入試」は、そうした資質を持った生徒を選抜するための試験です。

いわゆる教科型の筆記試験ではなく、個人の発想力やグループワークの活動の様子で生徒を評価する試験で、2023年度入試より導入して以降、これまで3回実施してきました。

この入試から感じている手応えや作問のこだわりについて、教頭の福島祥雅先生とICT活用推進部長の降矢貴充先生は次のように話します。

「初年度は男女計26名の出願があり、9名が受験しましたが、2025年度は男女計52名の出願があり、24名が受験しました。年を追うごとに、多くの受験生が『DL入試』のことを知り、チャレンジしてくれているのを感じ、とてもありがたく思っています。『DL入試』で合格した子も、一般の教科型の筆記試験で合格した子も、本校入学後は同じ学級で学ぶことになります。ですので、単なるパフォーマンスではなく、しっかりとした知識を持った子がその力を発揮できるようにと問題を考案しています」(福島先生)

「『DL入試』の知名度が上がっていくにつれ、受験生のレベルも年々アップしているように感じています。そのため、できるだけ回答に広がりが出るような問題づくりを意識しています。作問は福島先生と私を中心に行いますが、最終的には何人もの先生方を交えながらさまざまな意見交換を行い、問題に反映していきます。1問を作成するにも相当な時間をかけているため、完成するまでに何カ月もかかっていますね」(降矢先生)

「DL入試」を経て入学した生徒は、学校内でもその力を発揮し、生徒会で会長や役員を務めたり、授業をはじめとしたグループ活動でリーダーシップを発揮したりと、多方面での活躍ぶりが目立つようになってきているのだとか。

「"十分な学力が伴っていないからこの入試で受験する"のではなく、入試内容や意図を深く理解し、"この入試なら自分の能力を存分に発揮できる"とご判断いただいて受験するお子さんが多いようです。なかには、一般入試でB特待合格をするような、学力面で申し分のない受験生もいらっしゃいますし、入学後にめきめきと頭角を表す生徒や伸びしろの大きさが未知数な生徒も少なくありません」(福島先生)

「DL入試」はスタートしてまだ3年目ですが、入学した生徒と受け入れる学校の双方にとって有意義なものとなっているのは確かです。以降、同入試について詳しくご紹介しましょう。

個人活動とグループワークの

2つの試験で構成

「DL入試」は、毎年2月5日に実施されています。2月1日〜4日までに行われる筆記試験との併願者も多く、一般合格を手にしながら、「DL入試」で特待生を目指す受験生もいます。東京成徳中で開催される「DL入試」説明会や体験講座などに参加して、入試に臨む受験生が半数以上だそうです。

■「Distinguished Learner選抜入試」の流れ(2025年度入試の場合)

「試験①:個人活動(60分)」と「試験②:グループワーク(80分)」で構成されています。

<個人活動・アイデアの創出>

与えられた課題について、まず個人でアイデアを考え、回答用紙に文章とイラストなどを用いて企画書としてまとめる。受験生一人ひとりにMacBook Air、色鉛筆、はさみ、のりが準備され、資料の出力などもOK

↓

<個人活動・一次提出>

試験開始30分後に一次提出。その間に全体に向けてアドバイスがあり、出題の意図を汲めているかを確かめたり、さらに良いアイデアにするために再考したり、企画書をブラッシュアップさせる。最後に、回答用紙とアドバイスを踏まえ再考したか内容がわかるチェックシートを提出

↓

<グループワーク1>

4~5名の男女混合のグループに分かれ、各々がまとめた企画を紹介し合う

↓

<グループワーク2>

みんなで意見を出し合いながら企画をひとつに絞る。その企画がより良いものになるように話し合い、練り上げる

↓

<発表>

グループで考えた企画をまとめて5分程度で説明・発表をする。模造紙に書き込む、ホワイトボードを使用するなど、表現の仕方は自由

2025年度「DL入試」のテーマは「食品ロス」。入試の様子や受験生たちから受けた印象について福島先生と降矢先生はそれぞれ次のように話します。

「受験生一人ひとりが『食品ロス』という社会課題に真剣に向き合い、創意工夫を凝らしたアイデアを生み出していました。個人活動では、独自の発想を活かしながらも、論理的に整理された企画書を作成する様子が多く見られ、探究心や批判的思考力が光る場面が印象的でした。グループ活動では、アイデアを共有し合い、他者の視点を取り入れながら企画をブラッシュアップする姿勢が強く見られました。『グループで取り組むことで、個のアイデアを超え、より良い企画へと昇華させていく』ことは、当初からこの試験が目指していたことでもあり、試験の成熟を感じることができました」(福島先生)

「今年はあるグループで食品ロス解消のために、"WEBページを作って広報する"というアイデアが挙がりました。その課題についてグループ内で有意義な議論が行われ、どんどん良い案に練り上げていった様子がとても印象深く残っています。また、リーダーシップを発揮しながら議論を引っ張る子がいる一方で、チームワークを重視し、ほかの意見を尊重しながら最適解を模索するという子もいて、それぞれが役割分担している姿も見られました。総合的に見て、年々、受験生層のレベルがアップしているように感じていますね」(降矢先生)

試験①では一次提出時に、受験生に出題意図をきちんと汲んでもらうため、またより高得点を狙えるように、アドバイスが行われます。そのアドバイスにより、受験生が考えを軌道修正したり、アイデアを変えたりした場合、「トライアンドエラー」評価の対象としています。

試験②では受験生4〜5名に対し、2〜3名の採点官がつきます。これまでグループワークの際にはアイスブレイクの時間を設けていましたが、今年度は受験生たちの入試への理解が深かったためか、その必要もなくスムーズにグループワークが行われたそうです。まさに、成熟期を迎えた証でしょう。

⚫︎2025年度のDL入試の様子を取材したレポート記事はこちらでご覧いただけます

"自律した学習者"の原石を見出す、東京成徳大学中学校の「DL入試」レポート|受験情報ブログ|首都圏模試センター

主体性・創造性・チャレンジ精神を

公開する12項目で評価

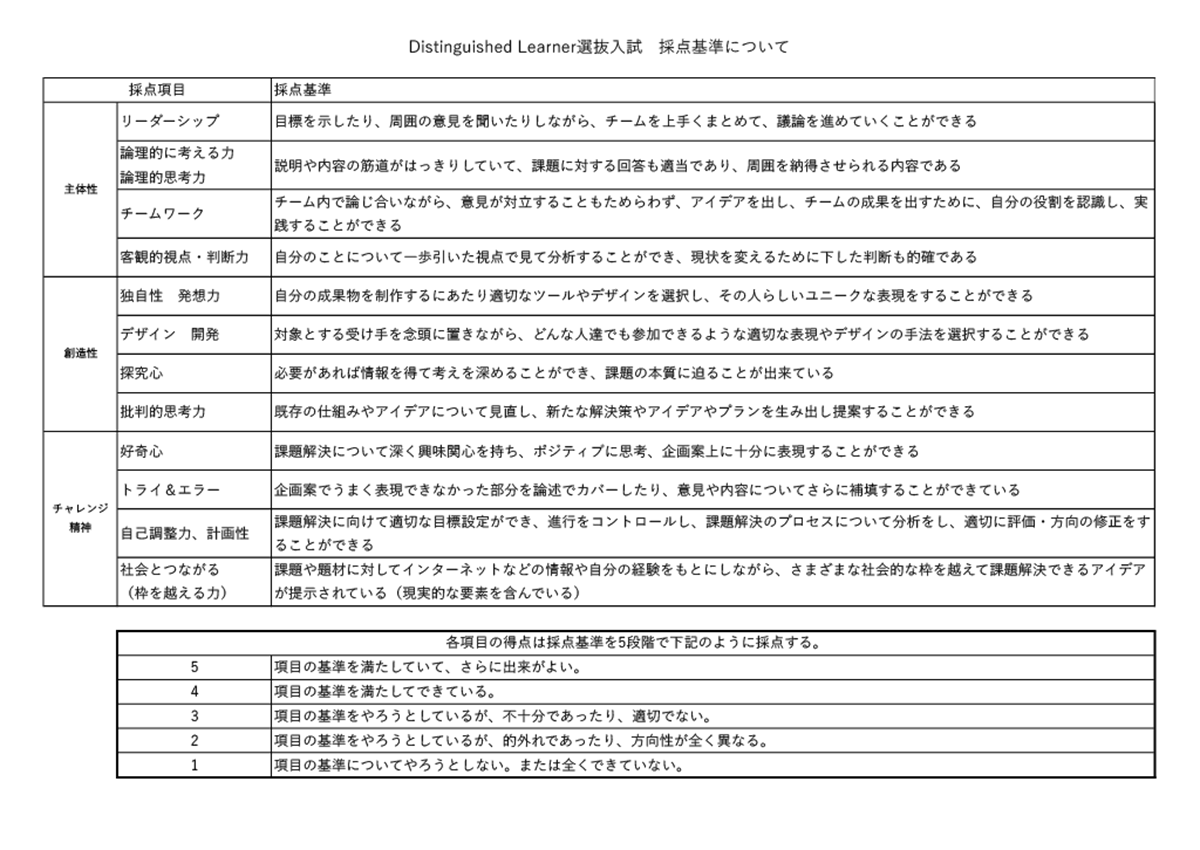

評価観点は、東京成徳学園の教育ビジョンである【「成徳」の精神を持つグローバル人材の育成】をもとに設けられています。判断基準が明確に示されているため、合否判定の透明性が高い点もこの入試の大きな特徴です。採点官は入試の一部始終を観察し、事前に公開されているルーブリック評価に基づいて5段階で評価を行います。

ルーブリックで評価されるのは次に挙げた12の項目です。主体性・創造性・チャレンジ精神の3本柱に、各4つの採点項目で分けられています。これらの12項目は、「DL選抜入試」を新設する際、東京成徳中の先生たちがじっくりと時間をかけて生み出した評価軸です。

■「DL選抜入試」の評価

●主体性 リーダーシップ/論理的に考える力、論理的思考力/チームワーク/客観的視点・判断力

●創造性 独自性、発想力/デザイン、開発/探究心/批判的思考力

●チャレンジ精神 好奇心/トライ&エラー/自己調整力、計画性/社会とつながる(枠を越える力)

ご覧いただくとわかるように、「DL入試」の合否は、採点官の主観や曖昧な基準で判断されることは決してありません。採点官たちはこのルーブリックを用いて各々の採点表を突き合わせて、すべての受験生の点数について討論を行います。そして、最終的に数字が記された採点表で合否を決定し、後日、受験生たちにも渡されるといいます。その採点表には、180字程度のフィードバックコメントも書き添えられているそうです。ここまで徹底した合否判定や評価を行う理由について、降矢先生は次のように説明します。

「理由は大きくふたつあります。ひとつは、試験の特性上、ここまで開示しないとどう採点されているのかが不透明になってしまうこと。もうひとつは、"この試験を通じて子どもたちに成長してほしい"という学校側の願いからです。実は『DL入試』は、当初より"成長の場としての試験"という想定もしながら実施しています。本校の場合、普段の授業のやり取りもこうした形式で行われることが多いため、このような評価にこだわっています」

問題づくりから、試験方法、採点・評価方法までのすべてにおいて、一貫して同校の教育エッセンスと熱い想いが詰まっている「DL入試」。成績上位者には入学金と中学2年間の授業料及び維持費免除のA特待合格、もしくは入学金免除のB特待合格を付与する制度も整えています。

親子間のコミュニケーションと

説明会・体験会への参加が大きなカギ

教科型の筆記試験とは異なり、具体的な試験対策を取りづらい「DL入試」。初年度の「ごみのアップサイクル」、2年目の「ソーシャルグッド」と身近な社会課題がテーマとされています。受験を検討している親子が家庭で日頃からできる対策、意識すべきことについて聞いてみました。

「まずは、本校が実施している説明会・体験会へ参加されることをおすすめします。あとは、社会で起きている出来事やニュースなどに親子で関心を持っていただくことです。この入試では『世の中で起こっている社会課題や事象に対する興味や知識があるか』、『それを"自分ごと化"して捉える力が備わっているか』が大きく影響します。そのため、例えば、『家庭から出るゴミを減らすために、何ができるか』、『お米の値段が高くなっているのはなぜだろう』など、身の周りの出来事について親子で話題にしていただけたら。『DL入試』は学習塾に頼れるタイプの入試ではないので、特に親御さまは日頃から、お子さまがいろいろなことを自分ごととして捉えられるようなコミュニケーションをしていただくことが大事です」(福島先生)

「私も福島先生と同感です。ぜひ親御さまもお子さまも、さまざまなことに好奇心を強く持っていただきたいです。お子さまが何か質問してきた時も、さっと答えを出して会話を終わらせてしまうのではなく、一緒に考えながらその話題を広げていくことで、新しい知識や発見が得られると思います。実は、私自身も『DL入試』の作問担当になってから、自身の子どもとの関わり方の意識が変わってきました。先日、スーパーへ行った時も、『いま、キャベツがとても安くなっているね。でも少し前はとても高かったよね』などと話をしました。最初はそんな些細な会話でもいいので、ぜひ実践してみてほしいです」(降矢先生)

「DL入試」の受験を検討される受験生は、説明会や体験会への参加、普段から身のまわりで起きていることやニュースなどの話題をテーマに、親子で会話することがポイントとなりそうです。また、「自分の考えを表現したい」、「新しい物を作りたい」、「とにかく挑戦が好き」という受験生にもおすすめできる入試といえるでしょう。

今年の「DL説明会&体験会」は、10月26日(日)と11月16日(日)に実施されます。「学力だけでは測れない能力を見てほしい」、「東京成徳の教育理念に興味がある」と考える受験生は、ぜひ参加してみましょう。チャレンジしようか迷っている方も、気になっていることを質問をしに足を運んでみませんか。