適性検査だけでなく 私立中の入試問題にも変化? 対策は? Vol.2

my TYPE第13号(2025年7月13日発行)掲載

文:首都圏模試センター教材事業部

今回の記事は、Webにて2部構成でご紹介しています。

中学入試情報誌『MyTYPE』とは

『MyTYPE』は、首都圏模試センターが発行する中学入試情報誌で、最新の入試動向や学校情報をわかりやすく紹介しています。偏差値データや合格者分析に加え、受験生の「タイプ」に応じた学校選びの視点が特徴です。学力だけでなく個性や学び方に合った進路を考えるヒントが得られ、保護者にとっても教育方針や学校生活を知る貴重な情報源となります。受験を通じて子どもの未来を見つめるきっかけとなる一冊です。今回は、2025年7月13日発行のmy TYPE第13号に掲載しました記事をご紹介します。

適性検査だけでなく私立中の入試問題にも変化? 対策は?

2020年度から小学校では新しい学習指導要領に沿った授業が行われています。 それに伴い、私立中の社会や理科の入試問題では、 リード文が長くなりグラフや表などの資料も多くなってきている傾向があります。 ですから、公立中高一貫校の適性検査(以下、適性検査)問題に近い形式になってきているとも言え、 現に適性検査に向けた学習だけをしている受験生が、 私立中の国・算・理・社の教科型の入試に合格したという話も聞くようになってきています。 今回は、適性検査問題と教科型入試問題を比較しながら、 学習するポイントをおさえていきたいと思います。

適性検査合格のための実践的アプローチ

<学習計画の立て方>

「出題傾向に合わせて、時間内に合格点を取るトレーニングをする」という点では私立中合格の準備と、大 きく変わりません。頻出分野の問題演習や塾・模試・通信添削での課題、過去問演習などが学習の軸となります。 ただし、適性検査には、データが不足している印象があります。「受験生を集めて学校経営をする」私立中で は「受けやすさ」「受験準備のしやすさ」も受験生を集める上で重要なファクターとなります。入試情報の公 開度が高く、単問別の正答率(合格者・不合格者別)などもある一方、適性検査では学校が受験生に得点を 開示する程度ですので、いつの時期にどの程度得点できていればよいかは、闇の中とも言えます。

<小学校生活の重要性>

小学校の通知表(あゆみ)も大切な要素です。後述しますが「多様な意見を聞きながら、自分の意見も持っ て生活する」ことが大切ですし、合否にかかわる得点資料にもなるのですから、小学校の生活は1つ1つ丁 寧にしていきたいところです。

<具体的な学習アドバイス>

適性検査での得点力向上のためのアドバイスを、3つ示します。

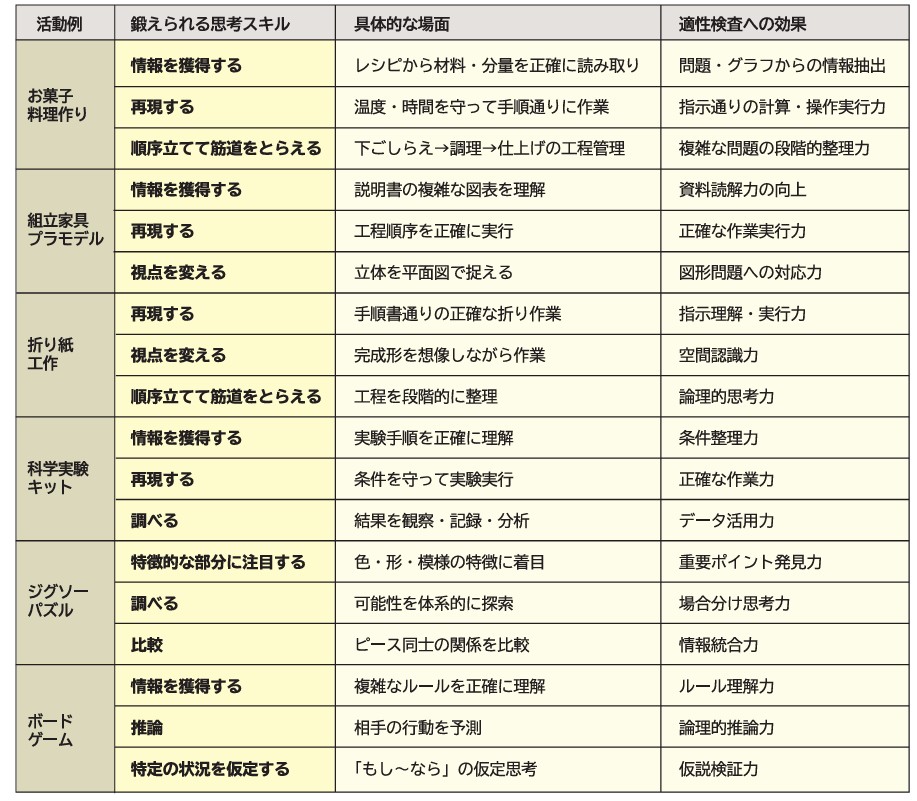

① 日常生活での思考力トレーニング

先日、私自身が組み立て家具を購入した際、複雑な説明書と6時間格闘した末に完成させた時の達成感は 格別でした。大人でもこれだけ苦労する作業ですが、これも「情報を獲得し、順序立てて再現する」という 適性検査で求められるプロセスの1つと言えます。 適性検査で必要なこれらの力は、小学生の日常生活でも十分に鍛えることができます。以下のような活動 を通して、楽しみながら思考力を育てていきましょう。

現代は「直感でできる」スマホ文化をはじめ、直感的操作を便利なものと大人は考えます。事実、その通 りですが、科学技術・人間工学からの脱却を意識して、論理的に、段階を踏んで正解や達成感を得る経験こそが、適性検査問題を解くための礎となります。

ただし、適性検査対策にかけられる時間は無限ではありません。時間で区切り、できたところまでほめ、 どこで躓いたか、一緒に振り返るようにしましょう。 「自力でよく頑張ったね!」という声掛けは忘れないように心がけたいところです。

また、表で紹介したような日常の活動に加え、夏休みならではの取り組みとしてぜひ活用したいのが「自 由研究」です。子どもが自分で課題を見つけ、調べ、まとめるという思考スキルの総合演習とも言える取り 組みです。一連の過程を通じて、「情報を集める」「調べる」「再現する」「表現する」といった思考スキルを 総合的に育む絶好の機会です。例えば…

「ペットボトルロケットの飛距離と角度の関係を調べてみた」

「近所の公園の虫を観察して記録した」

「アイスの溶ける速さを素材ごとに比較してみた」

など、身近な題材でも好奇心を起点に論理的に探究する経験になります。こうした探究活動は、適性検査で求められる「情報を正しく読み取り」「問題の背景を理解し」「仮説を立 てて検証する」力に直結します。さらに、レポートにまとめる過程で「筋道を立てて書く」「根拠を持って説 明する」力も磨かれます。これは、会話文形式の適性問題において自分の考えを明確に表現する力の土台となります。

② 多様な意見を理解し、自分の考えを表現する力を育む日常会話

①では主に理系分野(統計・プログラミング含む)で求められる思考力についてお話しましたが、ここか らは文系理系問わず重要な「対話力・表現力」について説明します。 適性検査では自力で考える力が大事なのは当然ですが、それに加えて多面的な物事の見方も重要です。適 性検査では「太郎君は~と考えています。花子さんは~という意見です。資料を見て、あなたはどう思いま すか」といった会話文形式で示される様々な登場人物の異なる立場での意見を読み取り、資料から結論を導 きます。加えて自分の意見を文章で書く力が必要になります。

これは、「その意見は一理あるけど…」としっかり話を聞いた上で、自分の意見と違う点を理由とともに表 現する力と言えます。日々のニュースや身近な理科の現象にも「なんでだろう」と好奇心を持ち、家族で意 見交換をしながら自分なりに結論まで持っていくような習慣が理想的です。

③「模試」は貴重な機会

模試は、同じ志をもつ同年代の受験生と比較し、自身の合格力を測る貴重な機会です。適性検査の問題は 難度も高いですが、その模擬試験は「時間内にすべての問題に目を通し、解けるものを確実に得点する」という戦略を試す場として、より重要な役割を果たします。適性検査の過去問は数が限られているため、模試 での正答率や出題傾向を分析し、学習に活かしましょう。

変化する入試が示す教育の未来

本記事で見てきたように、適性検査が先導する教育改革の波は、私立中入試にも大きな影響を与えています。 適性検査で培われる力は、単に中学受験のためだけでなく、大学入試、そして社会で求められる本質的な学 力なのです。

保護者の皆様には、お子さんの日々の「なぜ?」を大切にし、共に考え、共に学ぶ姿勢を持っていただき たいと思います。適性検査型の思考力は一朝一夕につくものではなく、家庭での小さな積み重ねから育まれ るのです。

お子さんの「知りたい」という好奇心を尊重し、ともに学び続ける姿勢こそが、変化する入試制度を乗り 越える最良の準備と言えるでしょう。

- この記事をシェアする