【市川中学校・高等学校】未来を見据えた学校 Vol.1

my TYPE第13号(2025年7月13日発行)掲載

記事:中曽根陽子 教育ジャーナリスト/マザークエスト代表

市川中学校・高等学校

「他流試合」の場をたくさん用意 生徒が主体的に学ぶ意欲を育てる進学校

今回私が注目するのは、市川中学校・高等学校です。

千葉の御三家と言われ、毎年多くの受験生を集めて行われる幕張メッセでの入試風景が話題になる市川中学校。手厚いサポートで難関大学進学者を多数出す進学校というイメージが強い学校ですが、その歴史は古く、90年近く前の創立時から自主自立の精神を重んじ、生徒が自分で自分を教育していく喜びと出会えるように導いている学校でした。

今回は、特に課外活動にフォーカスして、市川学園が目指す教育について及川秀二校長と教育研究部部長の笹尾弘之先生に話を聞きました。

生徒が自らの力で 生涯学んでいける力を養う

「進学校との評価をいただいておりますが、最も重視しているのは基礎学力の定着とそれを支える授業です。本校ではより良い授業作りのために教師の研修・学びの場を設けています。一方、学校は大学進学準備だけの場ではありません。生徒にはさまざまな経験を通して、自分のやりたいことや学ぶ目的を考え、将来自分の進む方向性を見つけてほしいと思っています。そのために、『他流試合』と呼んでいる課外活動にも力を入れています」と及川校長。

この教育方針は、市川学園の建学の精神、『独自無双の人間観』『よく見れば精神』『第三教育』に基づいているようです。「独自無双」とは、人にはない良いところ。「よく見れば精神」は、そんな生徒の良いところをよく見て伸ばすということです。また、家庭で受ける親からの教育を「第一教育」、学校で受ける教師による教育を「第二教育」、そして自分自身による教育を「第三教育」と呼び、創立以来、生徒が自らの力で生涯学んでいける力を養っていくことを重視してきました。

しかし、放っておいてそのような力が育つわけではないでしょう。大切なのは、たくさんの「場」の提供です。課外活動は、生徒自身が主体的に学びを深めていくための仕掛けです。

実際、市川学園には、生徒の学ぶ意欲を喚起するべく、さまざまな課外活動やイベントがあり、生徒たちの多くが積極的に参加しています。その一つが「土曜講座」です。これは、学外の有識者を講師として招き、平常の教科学習の枠を越えた学びの場を提供するもので、各界の第一線で活躍する方々を招いて年間15〜16回開催しています。受講後はA41枚程度のレポートの提出が義務づけられていますが、生徒は自分の興味に応じて、平均年3回程度は参加しています。

2025年度は、ノーベル平和賞を受賞した日本被団協事務局次長児玉三智子による「戦争も核兵器もない未来を求めて」を皮切りに、一橋大学学長中野聡氏による「『大加速の時代』を考える」やOBで東京大学教授宮本英昭氏による「NASAアルテミス計画への参加と宇宙資源開発の構想」など、大学教授や研究者、企業の役員、芸術家など多様な分野の専門家の登壇が決まっています。学校にいながら各界の第一人者から直接話を聞けるチャンスだと、中1から高3まで700人以上の生徒が参加し、「毎回、質問が止まらないほど熱気にあふれている」と及川校長。特に中学1年生が積極的に質問をしていたと嬉しそうでした。講座を通じて、早速生徒の興味・関心が引き出されているようです。

学校にできるのは、 生徒を水辺まで連れて行くこと

これ以外も生徒たちは学外で行われるさまざまなプログラムに積極的に参加しています。これらの課外活動を推進しているのが笹尾先生率いる教育研究部です。「市川学園では、以前から、学校で蓄えた知識を外に行って試すことを勧めていましたが、最近特に意識的に用意するようになった」と笹尾先生。

教育研究部では、生徒の自発的な活動(課外活動)を推進するために、Classi(タブレットアプリ)や校内のいたる所に設置された掲示板等を使って随時生徒に情報を伝達しています。具体的には、「市川アカデメイア」「数学オリンピック」「TheWorldScholar’sCup」「ふくしま学宿」「高校生ビジネスプラン・グランプリ」「模擬裁判」「科学の甲子園」「トビタテ!留学JAPAN」「日経STOCKリーグ」など多岐にわたっています。生徒たちはこれらの情報を自分でキャッチし、随時応募していくのです。

印象的だったのは、「我々の仕事は生徒を水辺まで連れて行くこと」という及川校長の言葉でした。水を飲むかどうかは生徒次第。決して押し付けはしない。大切なのは、多様な場を用意することだということです。学校は、「よく見れば精神」で、個人の特徴に合ったものを提供しつつ、あくまでも生徒のやりたいという気持ちを喚起することに徹しているのです。

国内外で 多様な研修の機会を提供

もともと創立者の古賀米吉氏が、英国のパブリックスクールに大きな影響を受けて開校した学校でもあり、グローバルな視点を持っている学校でしたが、近年、国内および海外で実施する国際研修も盛んに行われています。例えば、英国イートンカレッジ研修(中3〜高2)やケンブリッジ大学研修(中3・高1)、ボストン・アマーストカレッジ研修(高1・高2)、ニュージーランド姉妹校での研修(中3・高1)など行き先も種類も豊富です。

2025年度からは欧米だけでなくタイやマレーシアなど東南アジアの研修も追加され、毎年中3から高2まで約160名の生徒が、いずれかの研修に参加して、異文化交流を行うとともにリーダーシップ、英語の運用能力を高めています。参加者を決めるセレクションで重視されているのは、英語力よりやる気だそうで、生徒たちは、なぜその研修に参加したいのかを小論文にして訴えます。ここでも自ら学ぼうとする姿勢が問われます。

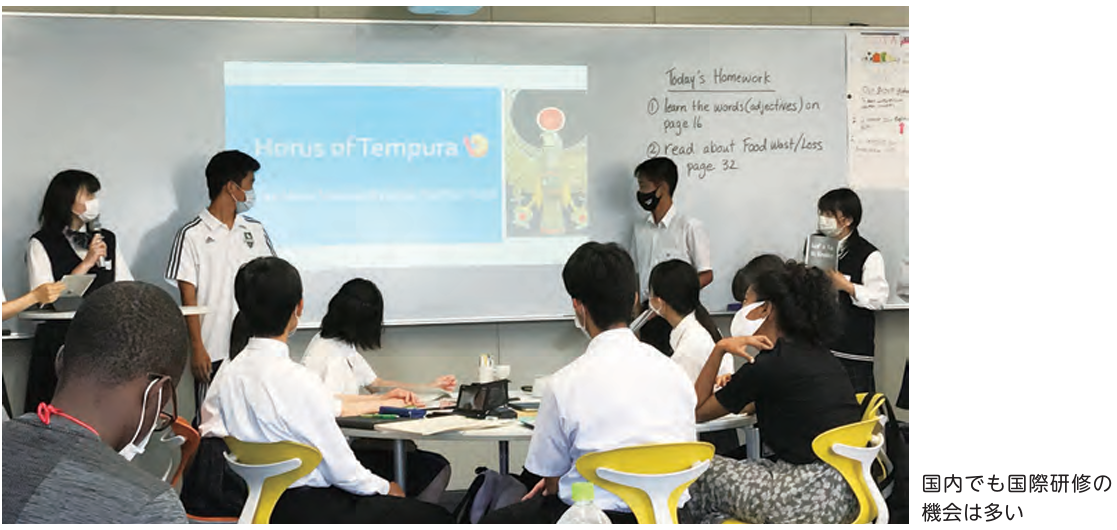

国際研修の行き先は、海外だけではありません。校内で留学生と学ぶ「グローバル・スタディーズ・プログラム」、神田外語大学と共催する「グローバル・イシュー探究講座」、巣鴨学園が主催する「ダブル・ヒーリックス・リベラルアーツ」など、国内でも国や学校を超えて協働するプログラムが盛んで、それらの機会を通じて、視野を広げ、国際感覚を身につける機会が提供されています。

また、文部科学省が主催する「トビタテ!留学JAPAN」には、毎年40〜50人の生徒が応募しますが、これは全国で1・2位を争うほどだそうです。公費で賄われるプログラムのため、競争率が高いのですが、2024年度は13人が審査を通過。中には、高校時代にフィリピンにトビタテ留学し、チャイルドケアの現場を見て将来は医師になって貢献したいという目標を見つけ現在医学部に通う大学生もいます。もちろんこうした成果は素晴らしいのですが、「参加できなかった生徒にとっても、なぜ海外へ行きたいのか、その思いを確認し、将来について考えることが知見を広げ、進路開拓につながる」と及川校長。これも国際教育の目的なのです。

中学入試情報誌『MyTYPE』とは

『MyTYPE』は、首都圏模試センターが発行する中学入試情報誌で、最新の入試動向や学校情報をわかりやすく紹介しています。偏差値データや合格者分析に加え、受験生の「タイプ」に応じた学校選びの視点が特徴です。学力だけでなく個性や学び方に合った進路を考えるヒントが得られ、保護者にとっても教育方針や学校生活を知る貴重な情報源となります。受験を通じて子どもの未来を見つめるきっかけとなる一冊です。今回は、2025年7月13日発行のmy TYPE第13号に掲載しました記事をご紹介します。

Vol.2につづく

- この記事をシェアする