【市川中学校・高等学校】未来を見据えた学校 Vol.2

my TYPE第13号(2025年7月13日発行)掲載

記事:中曽根陽子 教育ジャーナリスト/マザークエスト代表

市川中学校・高等学校

「他流試合」の場をたくさん用意 生徒が主体的に学ぶ意欲を育てる進学校

今回私が注目するのは、市川中学校・高等学校です。

千葉の御三家と言われ、毎年多くの受験生を集めて行われる幕張メッセでの入試風景が話題になる市川中学校。手厚いサポートで難関大学進学者を多数出す進学校というイメージが強い学校ですが、その歴史は古く、90年近く前の創立時から自主自立の精神を重んじ、生徒が自分で自分を教育していく喜びと出会えるように導いている学校でした。

今回は、特に課外活動にフォーカスして、市川学園が目指す教育について及川秀二校長と教育研究部部長の笹尾弘之先生に話を聞きました。

課外活動を通して、 生徒間で刺激を受けあう好循環が生まれる

こうしたさまざまな課外活動を通して、自分の将来の目標を見つけていく生徒たちがいる一方で、そこまで積極的になれない生徒もいるのではないかと気になります。

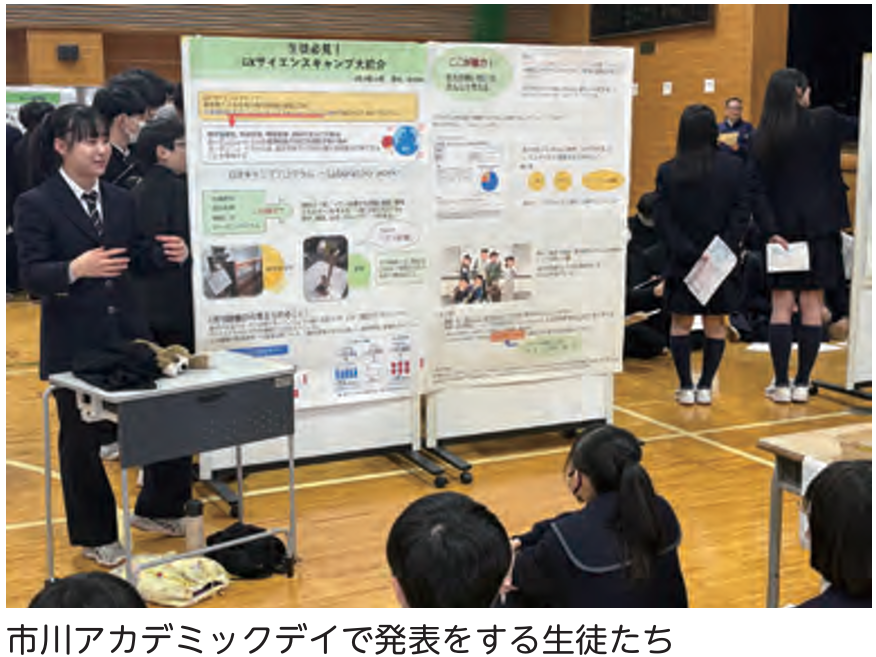

学校では、年度初めに生徒たちの活動報告を冊子にまとめて配布していますが、生徒たちにとって刺激になっているのが、さまざまな課外活動の集大成として年度末に行われる「市川アカデミックデイ」です。発表者は手挙げ方式で、それぞれが思い思いのスタイルで、自由に1年間の活動をプレゼンします。また、こうした先輩の活動に刺激を受けた後輩たちが、次年度には何らかのチャレンジしていく好循環が起きているのです。

最近は、こうした好循環が生徒の自主的な活動にもつながっていて、例えば一部の生徒の愛好会だったかるた部が、全国大会出場などの実績を積んで部活動に昇格するなど、学校全体で何らかの活動に参加している生徒が増えているそうです。

図書館(第三教育センター)は 市川学園の教育のハブ

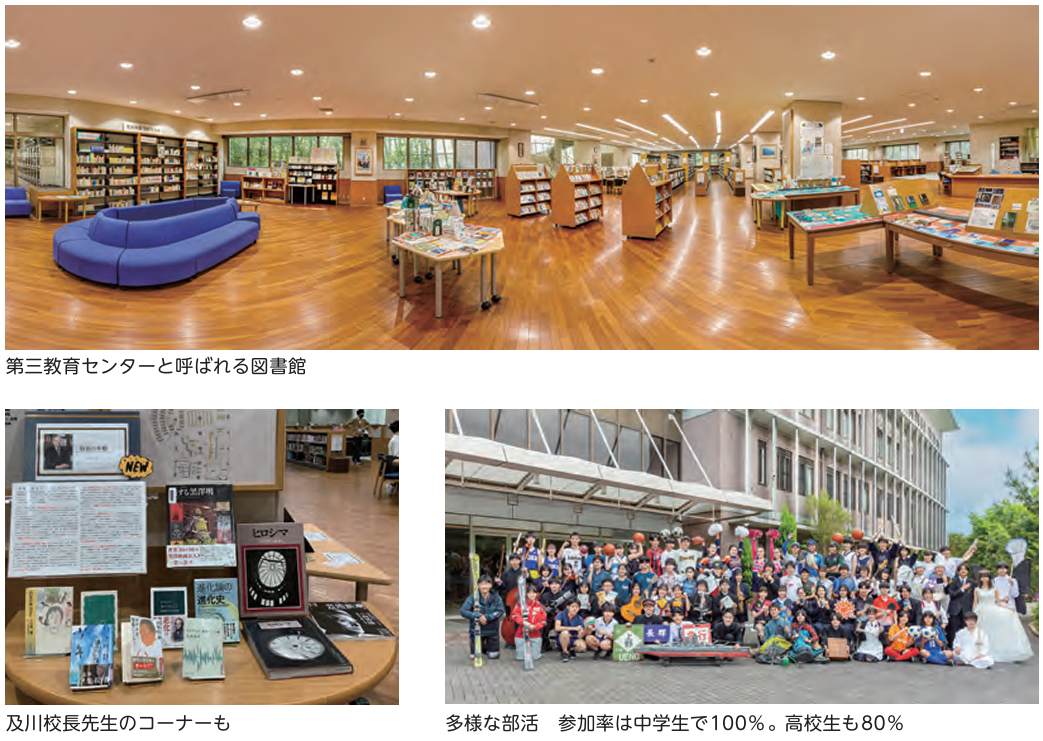

市川学園のもう一つの財産は、環境でしょう。広大な敷地に、4つのグラウンドと2つの体育館や大ホールがあり、のびのびと部活動ができるのは、郊外の学校ならでは。部活動の参加率は中学生で100%。高校生も80%と文武両道の学校です。

「補習や補講はガッツリやっていますが、教え込むだけの教育ではなく、自ら学び考える授業に力を入れている」と及川校長。

そんな市川学園の教育を象徴する場所が図書館です。「自ら学ぶ第三教育の知の拠点」として、第三教育センターと呼び、新校舎建設時に、本館1階の最も良い場所に配置されました。蔵書は12万冊を超え、年間のべ800回の授業が図書館で行われるなど、市川学園の教育のハブ的存在となっています。朝7時から開館し、多くの生徒が読書をしたり自習をしたりしているそうです。

「生徒にはとにかく本を読むことを勧めている」という及川校長。図書館には、中学・高校生別にお第三教育センターと呼ばれる図書館薦めの100冊が並べられ、校長先生お薦めの本コーナーもありました。また、図書委員の生徒の企画で季節ごとにブックフェアも行われています。

取材時には、高校2年生の現代国語の授業が行われていましたが、生徒たちは書架から読みたい本を探して、思い思いの場所で自由に読書をしていました。この後担当教員との対話やエッセイ執筆などが続くそうですが、この授業を行っていたのは、「市川アカデメイア」で哲学対話も担当されている国語科主任の大澤先生。

「市川アカデメイア」とは、2012年から続く哲学書などの古典を読んで対話を行う教養セミナーで、リベラルアーツ教育の一環をなす「対話型セミナー」として、高校2年生(希望者)で実施しています。その様子は、ホームページに動画が掲載されています。これは、主体的・対話的・深い学びという今の学習指導要領の流れを先取りしているものだと感じました。

中1中2はあえてタブレットを使わず 手書きにこだわる訳

ICT教育についても、こだわりがあるそうで、一人1台タブレットが当たり前になった今、市川学園では、あえて中学1・2年生にはタブレットを配布していません。

その理由は、この時期は物事の捉え方や学び方を身につける基礎期だから。タブレットを使えば簡単に調べられるけれど、それは意味を知っただけで理解したことにはなりません。簡単に手に入れたものはすぐに忘れてしまいます。基礎期に、本を読み、手を使って書き、辞書で調べることを徹底することで、自ら学ぶ姿勢を身につけていくのです。中学1年生に、タブレットの代わりに配布しているのが多機能手帳です。ホームルーム、授業中、そして自宅で手帳をひらき、丁寧に書き込む。書く習慣がついた生徒は、タブレットを使うようになっても、手書きの手帳を活用してスケジュールの管理をしているそうです。こうしたアナログな作業を通して、自分の考えを丁寧にまとめ、物事を深く理解し、知識を自分のものにしていくのです。

ここまで、課外活動を中心に市川学園の教育を見てきましたが、一貫して流れているのは、自ら学び続ける「第三教育」の理念でした。自分による自分のための教育は、教育課程が上がるほどに重要性を増していきます。生徒たちの人生を考えた時、大学進学はゴールではなくスタートです。その土台を作る中高時代に、さまざまな機会を通してこの考え方を身につけておくことは、卒業後に自分で人生を切り開いていく力となるのは間違いないでしょう。

取材を終えて

最近、私も手書きとタブレット入力で、脳の電気信号の反応に違いがあるという研究を読みました。その中で、特に脳の発達段階にある子どもには手書きが良いと書かれていました。日本ではデジタル教科書の導入が審議されていますが、海外では逆に紙の良さが再認識されているそうです。あえてタブレットは配布せず、自ら手を動かし、調べ、考える経験をさせる市川学園のこだわりに、教育に対する信念を感じました。

また、「水辺まで連れて行くのが学校の仕事」という言葉にも共感しました。何が生徒の心を動かすかは分かりません。だからこそ、さまざまな機会に、たくさんの種類の仕掛けをしておく。それが市川学園の課外活動でした。

生成AIが飛躍的に進化し、時代が大きく変わる中で、学校教育も大きく揺れ動いています。しかし、市川学園には立ち戻るところがある。それは、創設者が大切にしていた自分で自分を教育していく喜びと出会える学校であることです。自身も卒業生である及川校長は、最後に茶目っ気たっぷりに「補習や居残りもガンガンやる学校ですよ」と言いながら、図書館にいる生徒たち一人ひとりに目を配り、声をかけていました。その姿を見ていて、この学校を心から愛しているのだなと感じました。不易と流行という言葉がありますが、これからの市川学園が何を大切にし、どんな教育を実践して行くのか、楽しみになりました。

中学入試情報誌『MyTYPE』とは

『MyTYPE』は、首都圏模試センターが発行する中学入試情報誌で、最新の入試動向や学校情報をわかりやすく紹介しています。偏差値データや合格者分析に加え、受験生の「タイプ」に応じた学校選びの視点が特徴です。学力だけでなく個性や学び方に合った進路を考えるヒントが得られ、保護者にとっても教育方針や学校生活を知る貴重な情報源となります。受験を通じて子どもの未来を見つめるきっかけとなる一冊です。今回は、2025年7月13日発行のmy TYPE第13号に掲載しました記事をご紹介します。

- この記事をシェアする