LOVELY LIBRARY 第22回·日本工業大学駒場の図書館《特別編》

情報誌『shuTOMO』2025年7月6日号でご紹介した日本工業大学駒場中学校・高等学校の「LOVELY LIBRARY」取材時に先生方に伺ったお話を、特別編としてWebでお伝えします。〈取材・撮影・文/ブランニュー・金子裕美〉

心に余裕を持ちたいときに本を読む

--先生方の読書遍歴をお話いただけますか。

竹内先生 私は本が好きかどうか、わかりません。国語科の中では全然読んでいないほうだと思います。でも、なにか心に余裕を持ちたいときに、薬ではないけれど、本を読んでいました。心がすさんでいるときに、違う世界であったり、違う主人公であったり。もしくは違うジャンルの内容を読むことで、少し心を落ち着かせたり、意識を広げたりする……。そういう読書をしていました。

――どのような本が心に刺さりましたか。

竹内先生 学生時代は太宰治などをずっと読んでいました。最近はテレビを見る時間があまりないので、テレビドラマの原作になっているような作品を読むことが多いです。本なら通勤中でも読むことができますから。娯楽です(笑)。東野圭吾などの作品を、心を潤すために読んでいます。先日、日本工業大学に行きました。片道2時間半ぐらいかかるので、大学の中にある本屋で、帰りに読む本として、アドラー心理学の本を手に取ったら、10分ぐらいで眠くなりました(苦笑)。大学生向きなので、思ったよりも内容が硬かった...

甲斐先生 うちの図書館に、とっつきやすいアドラー心理学の本があるのでぜひ読んでください(笑)。

僕は、読書が好きか嫌いかで言えば、当然、好きです。読むか読まないかで言えば、仕事があるので、それほどは読んでいませんが、読むには読みます。本を手に取るようになったきっかけは、親たちが本を読んでいたからかもしれません。勉強は好きではなかったです。むしろ嫌いなほうでした。特に小学生の時はそうでした。でも、親たちが読んでいる本が書棚に置いてあったので、何をすることもなく、じっとしているときに、自然と手が伸びていったような気がします。中学生ぐらいの時に、少しませた子どもだったと思いますが、井伏鱒二を読んだりしていました。それは明らかに自分の意思ではなく、親がそういう環境を作っていたからだと思います。そうした自身の体験から、自然と手が伸びるところに本があると、子どもは手を伸ばしていくのかな、と思います。

ただ、飽きっぽい性格なので、腰を据えて本を読むことはあまり好みません。逆に、読み散らかす癖があり、最初の取っかかりの部分を読んで、面白くないと思ったらパタンと閉じてしまいます。数を打てば、的に当たる確率が上がります。読みかけの本が積み上がっていく中で、ある本にパンと当たって、時間を忘れて読み通すことも、当然、あります。読書というものは、それでいいような気がします。こうした読書の仕方では、お金を出して本を買うとなかなか大変ですから、「図書館で借りればいい」と、生徒にも話しています。「...

--学校図書館がそういう場所であるといいですね。

甲斐先生 公共図書館も同じだと思います。公共図書館は歩ける範囲でだいたいどこにでもあります。東京はそういう環境だと思うので、「家の近くの図書館を使ってもいいんだよ」という話も、生徒たちにします。その習慣づけも大事だと思っています。

太田さん 私は幼少期から、図書館で親に紙芝居を読んでもらったり、絵本を読んでもらったりしていました。それもあって本を読むことは好きだったのかなと思います。ですが、中高と学年が上がるにつれて、生活が忙しくなることもあり、特に高校時代はほとんど本を読んでいませんでした。また、本を手に取るようになったきっかけは、受験などで、ちょっと気分が落ち込んでいるときに、ふと本を読もうかなと思った瞬間があり、その時に手に取った本が心にすっと入ってきたことでした。そこから本を読む習慣が戻ってきて、今に至っています。今は、インターネットで、どういう気分の時に読む本なのかといったことまで調べられるので、調べて購入したり、図書館で借りたりしています。なんとなくインターネットを見てしまった時は、時間を無駄にした気分になりますが、本はそんなふうに感じるこ...

――読書が好きになった本を教えていただけますか。

太田さん 『羊と鋼の森』(宮下奈都 著)です。主人公が成長していく物語であることと、そもそも文章自体が、私の好きな感じでした。

江口さん 私は普段、インスタを見ている人間なので、本のことはよく分かりません。ただ、父はすごい読書家でした。母が「家で図書館を開けそう」と、よく言うくらい本があったので、活字には馴染みがありました。最近思うのは、1000円程度で、いろいろな人の何十年分かの人生を、俯瞰で見られるところが本の楽しいところだな、ということです。そこに気づいて、最近は本を読むようになりました。

中学受験で人気が上昇中

ーーありがとうございます。最後に、貴校の今を改めてご紹介いただけますか。

甲斐先生 高校入試も行っていますが、中学入試で入ってきた生徒のほうが、比率は高いかもしれません。

竹内先生 中学生は1学年240名ぐらいです。ありがたいことに受験生がすごく増えていて、来年はもっと増えるのではないかと思います。今年の中1は7クラスですが、来年は8クラスぐらいになると予想しています。学校には定員数がありますが、令和8年度入試では、定員数の拡大を予定しています。本校を第一志望とする受験生にできるだけ入ってもらいたいと考えています。

――いつ頃から中学入試の人気が高まってきたのでしょうか。

竹内先生 ここ数年です。急激に増えていて、我々も少し驚いているくらいです。おそらく図書館の取り組みや、普通科専一化したこと、進学実績が向上してきていることなど、複合的なところで選んでいただけているのではないかと思います。あとは人柄教育です。例えば、大学進学実績を求めて、学力を上げることに特化している学校もあると思いますが、そうではなくて、人柄を育てていく姿勢や、ものづくりの伝統が学校教育の中に根づいているところが、受験生同士、あるいは保護者の間で多少評価されてきているのではないかと感じています。ありがたいことに、どうしてこんなに好調なのか、わからないほど伸びているので、そこは議論しているところです。今後、少子化で受験生人口が減っていくなかで、私たちが取り組む教育というものを、しっかりビジョンを持って考えて、お伝えしていかなければいけないなと思っています。

――図書館としてはいかがでしょうか。

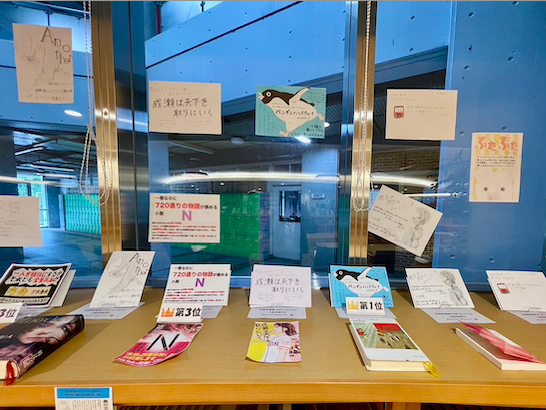

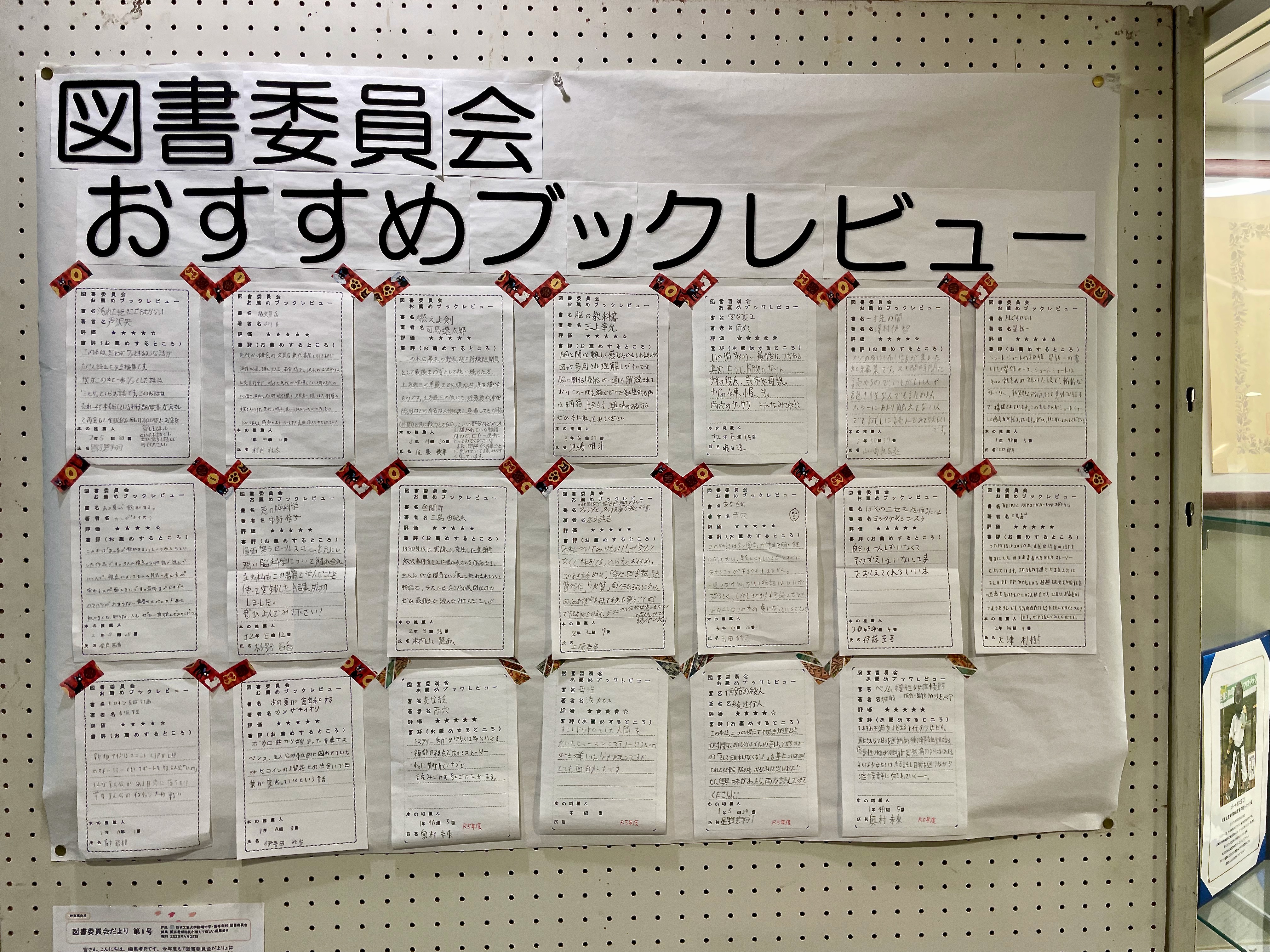

甲斐先生 リニューアルを機に、少し予算を増やしてもらいながら、なるべく蔵書内容を新しくしていく、ということを心がけてやってきました。利用者数が、リニューアル前と比べて3、4倍に増えています。今後も生徒たちが読みたい本を充実させていきたいと考えています。

竹内先生 本が好きな生徒が増えたような気がします。

甲斐先生 そうですね。読まない子は読まないですが。本が嫌いじゃない生徒たちの比率は、随分高くなってきたなと、肌で感じます。図書館としては、その子たちの要望になんとか応えてあげなければいけないというプレッシャーもありますが、喜ばしいことです。

明るく、きれいで、居心地がいいだけでなく、中学生が足繁く通いたくなるような、心をくすぐられる本があちこちにあって、楽しめる図書館です。校舎に入るとすぐ図書館が目に飛び込んできますので、学校見学の際にぜひお立ち寄りください。

- この記事をシェアする