【東京都立三鷹中等教育学校】進化する公立中高一貫校Vol.2

my TYPE第13号(2025年7月13日発行)掲載

取材・文/鈴木隆祐 写真/松沢雅彦 鈴木隆祐

中学入試情報誌『MyTYPE』とは

『MyTYPE』は、首都圏模試センターが発行する中学入試情報誌で、最新の入試動向や学校情報をわかりやすく紹介しています。偏差値データや合格者分析に加え、受験生の「タイプ」に応じた学校選びの視点が特徴です。学力だけでなく個性や学び方に合った進路を考えるヒントが得られ、保護者にとっても教育方針や学校生活を知る貴重な情報源となります。受験を通じて子どもの未来を見つめるきっかけとなる一冊です。今回は、2025年7月13日発行のmy TYPE第13号に掲載しました記事をご紹介します。

▼my TYPE 購入はコチラ

・『しゅともしCLUB』

素朴な疑問をそのままにしない好奇心旺盛な生徒が育つ環境

それでは、三鷹の授業内容を見ていこう。生徒の自主性に多くが委ねられるのは、高田直人教諭が指導する5年生(高2)の選択授業「日本史探究」でも顕著だった。訪問したのは5月末で、新学年が開始して2ヶ月足らず。生徒はすでに学習した原始~古代分野からテーマを自身で設定するのだが、図書館に集まって蔵書を見繕い、何にフォーカスすべきか呻吟していた。縄文時代の抜歯の風習に着目したのは高橋瞭太君と榊洋一郎君。教科書では「通過儀礼」の一言で片づけられがちな縄文の抜歯だが、歯の中でも重要な健康な犬歯と切歯をなぜ抜くのか。今でも世界の狩猟採集民族の中では、比較的当たり前に行われる儀式というが、結婚式や葬式など事あるごとに抜歯が行われ、最高記録は14本だとか。その謎に迫るべく、自身のサイトでコラムを書く歯科医も見られ、二人はそれにも目を通していた。「専門書も特にないし、検索してもそこまで関連記事は出てきません。校外の図書館で資料を探さなくては」と高橋君がこぼすと、「価値観が今とはまったく違う。原始特有の呪術的な意味合いもあったのかもしれません」と榊君が指針を示す。名コンビが誕生しそうだ。

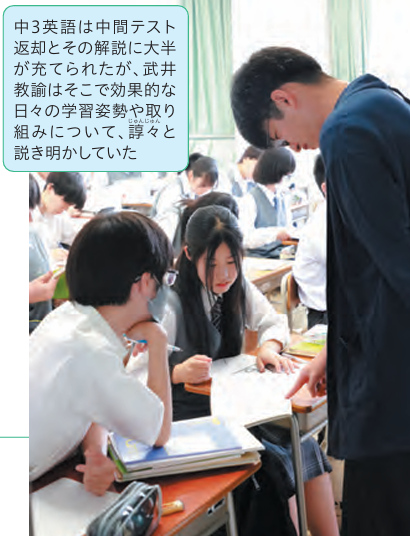

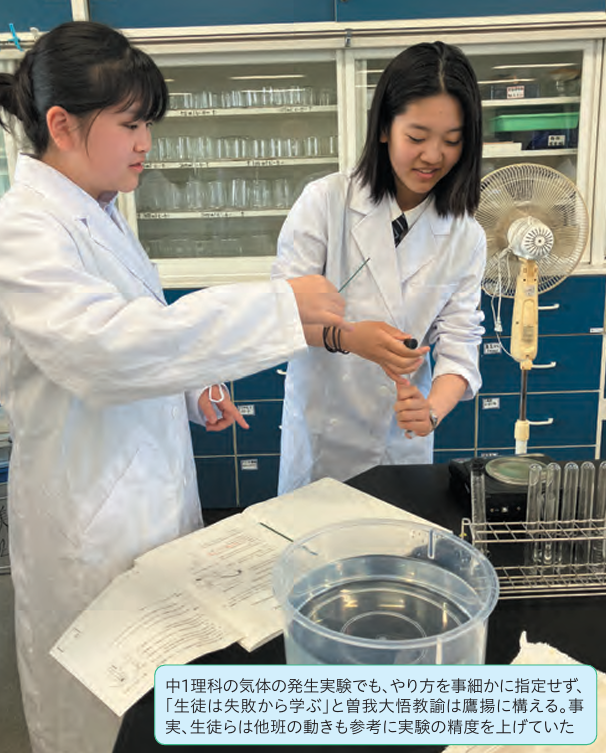

そして、授業の最後、メンバー全員が参加するTeamsに課題をポストする。この辺り、16年~19年度にはすでに「ICTパイロット校」、20~21年度は「Society5.0に向けた学習方法研究校」、22~23年度には「TOKYO教育DX推進校」の指定を、それぞれ東京都教育委員会から受けていた、三鷹の面目躍如といったところ。ちなみに図書館の蔵書は保護者も検索が可能なため、我が子に推薦書の助言もできる。後期課程の2人が自学自習のマインドを身につける過程を知るには、むろん前期課程の通常授業の様子を伺うべき。ただ、取材がたまたま中間試験後にぶつかり、中3英語はその返却と解説が主だった。しかし、これがただの答え合わせとは訳が違う。武井道就生徒の好奇心を沸かせ、活かしたコンテンツが好循環の授業を生む生徒の好奇心を沸かせ、活かしたコンテンツが好循環の授業を生む教諭は成績優秀者の名前を伏せた上で、そのノートをスライドで見せながら、PDCAサイクルについて語っていたのだ。これはPlan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Action(改善)の頭文字を取った、業務や品質改善のためのフレームワークで、統計学者のW・エドワーズ・デミングが1950年代に提唱した。日頃の学習実践でも目標設定が大事で、自己評価やその結果としての改善がなければ、次の段階には進めない。

そして、「今のうちにたくさんトライし、良いこともうまくいかなかったことも経験しよう。それが将来の自分を成長させるよ」と武井教諭は生徒に呼びかける。間違えた箇所をただ苦手だと意識し、克服しようとするだけでは飛躍には繋がらない。他の生徒の模範解答より、学習過程を見せるほうが参考になる。英語でも文法や作文は、会話や読解のような学び合いがしづらい。だから、優れた生徒による手本をその場で共有するのだ。2年の自然科学1でも、政府統計の総合窓口サイト「e-Stat」を紹介し、調べ学習をするテーマをそこから生徒自身に探させていた。「e-Stat」には700以上の統計データが集まり、分野・組織・地域など、様々なカテゴリーから検索ができる。データのダウンロードはむろん、そこからグラフを作成したり、地図上に表示したりする機能も備えている。

だが、700ものデータとなると膨大で、ランダムに開いていれば、あっという間に時間も経過してしまう。ところが、臧明佳さんは目的意識をしっかり持っており、すでに「e-Stat」内の体力測定のデータを確認していた。「バドミントン部所属なので、スポーツに興味があって調べてみました。スポーツ庁が毎年(遡れば文科省が03年から)『体力・運動能力調査』を行い、小学生からお年寄りまで世代ごとにいくつかの種目をテストしています」臧さんは最新の23年度と何年か前のデータを見比べ、「全般に体力が落ちている」ことにも気付いたという。ここでも生徒の好奇心が学習に着実にリンクしていると感じた。

三鷹ではそんな好奇心を吸い上げ、授業自体の活性化を図ってもいる。6年生(高3)の選択科目の情報Ⅱでは各グループごとに年間テーマを決め、その相談に入っていた。短編映画を作る堀江風實さんらはひとまず立てたプロットの検討中。堀江さんによれば、「卒業を控えた女子高生2人の何気ない会話の様子だったはずが、次第に増すすれ違いに違和感が募っていき、最後には2人のうち1人がすでに亡くなっており、実は残った1人の独り言だったことが発覚する」という内容らしい。2年の美術では幼児向けの木製玩具を作っていた。まずは使用者のペルソナを書き、下絵を描いてから木工にかかる。右上は南教諭によるデモ作品。米原碧希さんは糸を捻って動力にするメリーゴーランドを考案した「23~24年と連続して、同じUNIX研究同好会のメンバーで『第17回高校生フィルムコンテストin映画のまち調布』に出品し、一昨年は私が演技賞もいただきました。演劇部の子がシナリオを書いて演出もしたんですけど、今年はこれまで演者側だった私がそちらに回るんで気が重いです」と言いながら、堀江さんは絵コンテまでノートに走り書きをし、スマホのメモには思いついた台詞が記してある。3人の仲間を従え、すでにやる気満々の様子だ。

考え抜かれた給食の献立からも感じられる、濃やかな“思いやり”

さあ考え抜かれた給食の献立からも感じられる、濃やかな“思いやり”単なるランチではない。給食もまた、食を通じての学びの場面自然食レストランで提供されるような、素朴だが味わい深い給食。この日の一番人気、カルピスゼリーも自家製で、サクサクのリンゴ入りだった。配膳が終わり、全員が着席すると、当番による簡単なメニューの説明の後、声を揃えて「いただきます!」、腹が減っては学びはできぬ。三鷹は自校調理の給食が自慢で、前期過程の生徒は昼休みに各自の教室で食べる。私も実食できた。現在の給食はかくもハイレベルなのかと思わず唸った。取材日の献立は〈麦ご飯/ししゃもの南蛮漬け/春キャベツの練ゴマあえ/新じゃがと新玉ねぎのみそ汁/カルピスゼリー/牛乳〉。牛乳以外はすべて手作りで、昭和年代の小学校の給食と比べると隔世の感がある。地産地消に気を配り、一部有機野菜も使用し、化学調味料は一切使わず、素材の持ち味を充分に引き出している。滋味に富んで、空腹以上に心を満たす、これぞ“食育”というクォリティ。栄養士の佐藤愛紗さんは新卒で三鷹に赴任し、都立校の栄養士間の勉強会にも熱心に参加し、先輩たちの経験値に刺激を受けながら、時にその発想を取り入れつつも独自の献立を考案してきた。

「子どもたちの現在の健康や成長はもちろん、未来の健康や人との繋がりに結びついてほしいとの願いを込め、調理師さんとも力を合わせ、給食運営に従事しています。それはしかし、学校給食に携わる栄養士さん皆、同じ気持ちじゃないでしょうか」献立を見て驚いたのは、日本各地の郷土料理が月に2~3日は提供される点。佐藤さんは「中高時代に地域固有の食文化を知っておくと、大人になって思い出してもらえ、その土地の人との交流にも役立つ」と、ことさら意識している様子だ。「都立学校給食費負担軽減事業により、昨年度から給食費は無償化になりましたが、1食分の予算は450円と限りがあるし、食材費高騰で栄養士も苦しんでいます。1年前の今頃はお米の値段も半分でした」と苦笑する佐藤さんだが、同業のネットワークを駆使しては知恵を絞り、栄養バランスとおいしさの両立を日々心がける。

Vol.3につづく

- この記事をシェアする