ミライ教育watching座談会【探究学習編】(25年5月実施)Vol.2

my TYPE第13号(2025年7月13日発行)掲載

主催・ファシリテーター:ミライクリエ

中学入試情報誌『MyTYPE』とは

『MyTYPE』は、首都圏模試センターが発行する中学入試情報誌で、最新の入試動向や学校情報をわかりやすく紹介しています。偏差値データや合格者分析に加え、受験生の「タイプ」に応じた学校選びの視点が特徴です。学力だけでなく個性や学び方に合った進路を考えるヒントが得られ、保護者にとっても教育方針や学校生活を知る貴重な情報源となります。受験を通じて子どもの未来を見つめるきっかけとなる一冊です。今回は、2025年7月13日発行のmy TYPE第13号に掲載しました記事をご紹介します。

▼my TYPE 購入はコチラ

・『しゅともしCLUB』

ミライ教育Watching座談会とは!?

私学の教育者・先生方をお招きし、「ミライ教育Watching座談会未来の教育を語る(探究学習編)」を開催しました。近年、教育のあり方は変化し、知識の暗記に加え、思考力・創造力・問題解決能力が求められる時代となっています。座談会には各私学の教育者・先生方が集まり、未来の学びについて活発な議論が交わされました。受験を控える受験生や保護者の皆様にとって、進路選択の参考となる貴重な機会となるでしょう。

(主催・ファシリテーター:ミライクリエ)

3)各学校で実施されている探究学習の 代表事例の紹介

(写真:城西大学附属城西αゼミの様子)

城西大学附属城西中学・高等学校

【神杉先生】:城西大学附属城西では、αゼミを開講しています。高校生が探究を通じて、課題解決力やキャリアプランニング力を養う特別講座です。毎年40~50人が参加し、24年度は高齢者の孤独問題に取り組み、学食を開放して交流の場を提案しました。また、公園利用者のニーズを調査し、親子向け施設を提案。さらに、若い世代と高齢者の交流の場を計画しました。25年度は、学食を週替わりのテナント方式で運営し、多様な飲食店を招く試みを進めています。生徒と高齢者の関わり方についても議論が進み、地域再生への取り組みが広がっています。

(写真:新渡戸文化スタディツアー2024年度グッドデザイン金賞を受賞)

新渡戸文化中学校・高等学校

【山藤先生】:新渡戸文化では、修学旅行に代わり、高校3年間中に複数回、全国に旅に出る活動(スタディツアー)を、大切にしています。小中学校が廃校や休校している地域や、地域の高校生との交流を重視する地域や、地方の企業や病院にインターンする地域など、様々なテーマから旅を選んで、北は北海道から、南は対馬や奄美大島まで、自分たちで旅先を選択していきます。地域に残る産業や文化、歴史、大自然に触れることで、日本の魅力に触れ、次世代をつくる自分たちの「あり方」と向き合っていきます。高校生だからこそ、何ができるのか。自分はどうしたいのか。地域の声にどのように応えていくのか。地域によっては、地域の高校生と一緒に、未来について考えていきます。そして、「再訪」を大切にしています。3年間で複数回、旅ができるので、再訪を推奨し、再訪の際は、地域の声を大切にしながら、自分たちらしい活動を、主体的にデザインしていきます。

(写真:品川女子学院起業体験プログラムの様子)

品川女子学院中等部高等部

【神谷先生】:品川女子学院の起業体験プログラムでは、生徒が会社を設立し、実際の起業プロセスを体験します。社長や広報、会計などの役割を担い、株式発行や資金調達を行いながら、企業理念のもと運営。最終的には文化祭で成果を発表します。中学3年生のクラス単位、または高校生の有志が企業を設立し、培った発想力や課題解決能力を活かして社会貢献度の高い企業を創り、発表・販売を行います。最近は物を売るだけでなく、サービスを提供する企業も増え、プログラムの内容が発展しています。

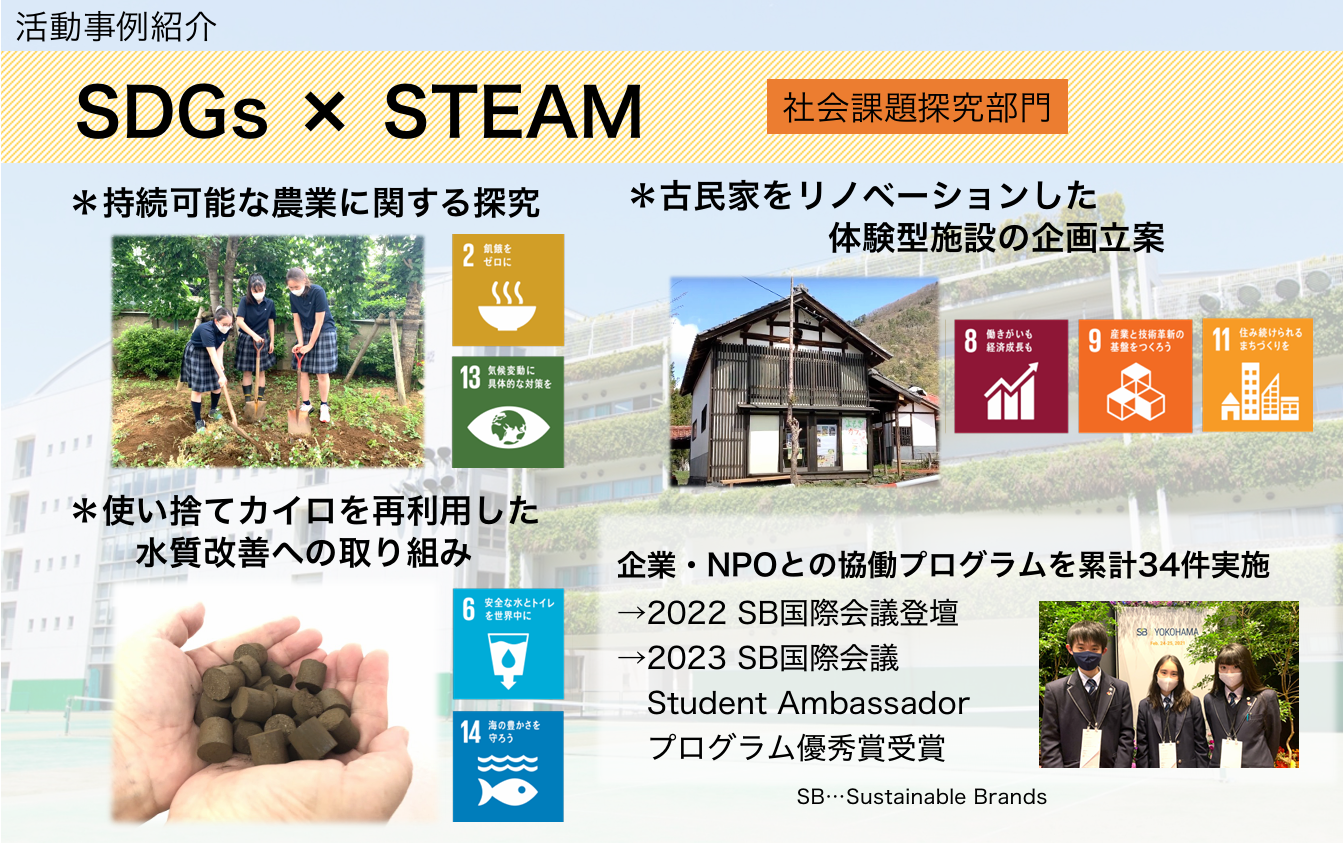

(写真:文化学園大学杉並STEAMプロジェクト活動事例紹介)

文化学園大学杉並中学・高等学校

【染谷先生】:文化学園大学杉並のSTEAMプロジェクトは、科学・技術・工学・アート・数学を統合した教育プログラムです。100人程度の生徒たちが、自らの興味や課題意識に基づきテーマを掲げ、外部連携しながら「社会実装」の伴う探究活動に取り組んでいます。アートの要素を取り入れることで独自のアイデアを引き出し、次世代のリーダーを育成します。このプロジェクトでは、教員が指示を出さず、生徒が主体的に学ぶ環境をつくっています。生徒は外部と関わる機会を持ち、社会との接点を築きながら成長します。特に、先輩の活動が後輩の「資産」となり、継続的な学びの文化が形成されている点が特徴です。例えば、入学したばかりの高校1年生が商店街でSTEAMプロジェクトの名刺を持ち、先輩の取組みを引き継ぎながら地域社会と交流するなど、自主的な学びの循環が生まれています。

- この記事をシェアする