【新渡戸文化学園】未来を変える力を育てるVol.1

my TYPE第13号(2025年7月13日発行)掲載

取材・文/ライター 金子茉由。撮影/首都圏模試センター 北一成 ※写真の一部は新渡戸文化学園の提供

今回の記事は、Webにて3部構成でご紹介しています。

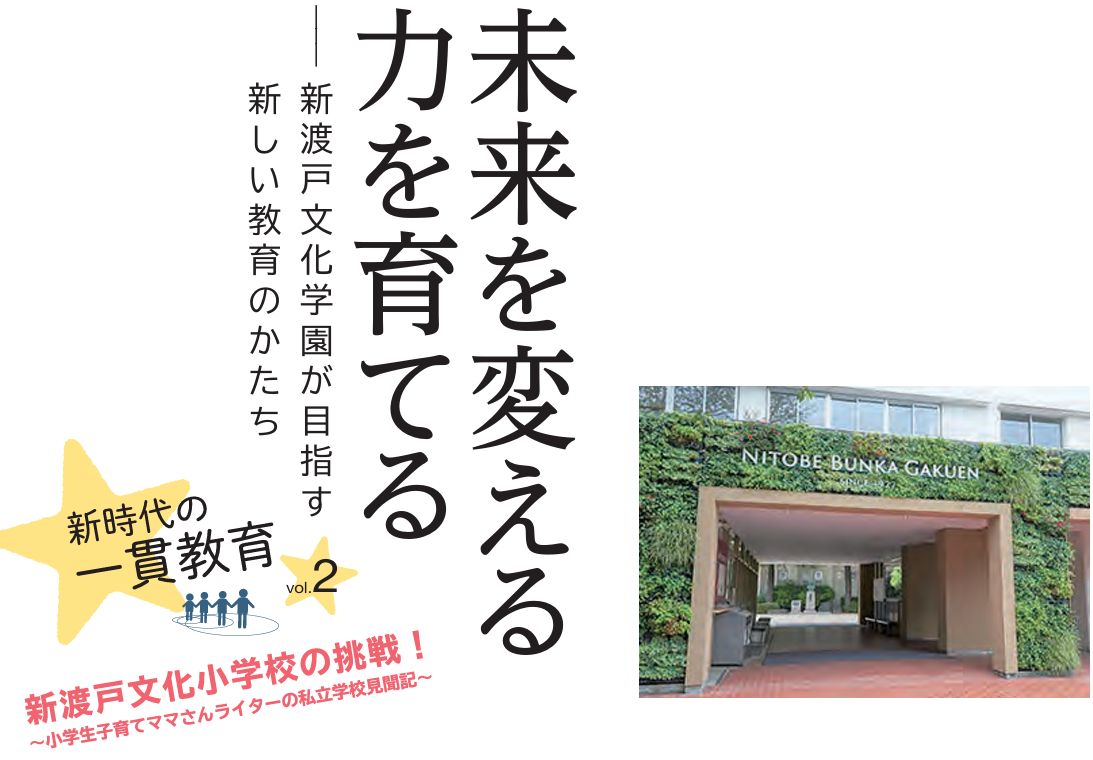

東京都中野区に校舎を構える新渡戸文化学園は、 新渡戸稲造氏が初代校長を務めた女子経済専門学校を起源に持つ学園です。 子ども園・小学校・中学校・高等学校・短期大学(いずれも共学)を有する一貫教育校であり、 自分と他者の幸せを創造できる「Happiness Creator」の育成を教育の最上位目標に掲げ、 自律型学習者の育成に力を入れています。 今回は、時代に応じた新しい学びの形を追求する新渡戸文化小学校を訪問。 特色ある授業を見学させていただきながら、先生方のお話を伺いました。

関わる人たちの願いや思いを実現するためにスポーツデイに向けた企画を4年生全員で検討

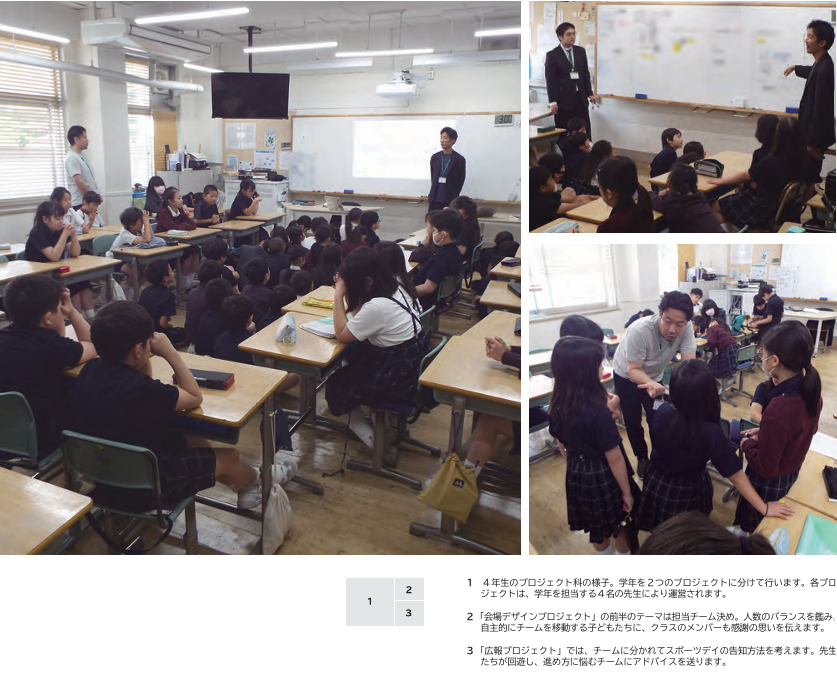

今回の取材では、4年生の「プロジェクト科」の授業を見学させていただきました。本日のテーマは6月に実施される「スポーツデイ」に向けた話し合い。4年生は「会場デザイン」と「広報」を担当することになり、学年を2つに分けてプロジェクトを遂行します。

まずは4年生全員が1クラスに集まり、プロジェクトの目的や本日のスケジュールを確認します。担当の山手俊明先生からは、「自分たちがしたいことも大切だけど、保護者や先生たちなど、関わる人たちの願いや思いをイメージしながら企画を進めよう」というお話がありました。全員で声をそろえて「頑張ろう!」と気合いを入れた子どもたちは、各プロジェクトに分かれて話し合いをスタートします。

「会場デザインプロジェクト」では、「エントランスチーム」や「フォトスポットチーム」「キッズスペースチーム」など、スポーツデイを盛り上げるための5つの企画が挙がりました。また、「広報プロジェクト」では動画を用いたPR内容などについて、小チームに分かれながら具体的なコンテンツを検討していきます。

「自分で選択した経験」が主体性に結びつくプロジェクト科の授業で感じたチームへの貢献姿勢

終始にぎやかな雰囲気でさまざまなアイディアが飛び交う各プロジェクト。ところが「会場デザインプロジェクト」にて、思わぬ問題が発生しました。5つのチームのうち、自ら担当したい役割に希望を出しますが、チームによって人数の大きな偏りが生まれてしまったのです。

さて、この状況をどう打破するのかと見守っていたところ、「みんなの気持ちは分かるけど、一人ひとりが今回のプロジェクトで活躍した!という達成感を持つためにはどうしたらいいかな?」と山手先生。その言葉を皮切りに、数人の子どもたちが自主的にチームを移動しはじめました。さらに、チームを移った仲間たちには、クラス全体からあたたかい拍手が贈られます。まさに「助け合い」「協力の姿勢」が生まれ、クラスが一体となった瞬間でした。

山手先生によると、プロジェクト科の授業では、毎回「チーム決め」には特に時間をかけているとのこと。理由は、子どもたちが納得して動いた方が、プロジェクトへのコミットメントが高まるからとのことでした。「自分が選んだ」経験こそが大切であり、その積み重ねが子どもたちの主体性や積極性を育んでいくのでしょう。同時に、休み時間中、チームを移動した子どもに対して山手先生が個別に「いい動きをしたね」と褒めている姿が印象的でした。そのような承認が子どもたちの行動の原動力となり、プロジェクトへの貢献姿勢につながっているように感じました。

自律を重んじる新渡戸文化の学び先生たちも「楽しみながら」取り組む

プロジェクト科の授業は、各学年の子どもたちの特徴に合わせ、毎年違う題材で実施しています。今回授業を見学した4年生は、昨年度のスポーツデイでは1年生に喜んでもらうための企画を考え、閉会式でメダルを渡す演出などを行ったとのこと。「自分たちがしてもらって嬉しかったこと」が脈々とつながり、学校全体で良い連鎖を生みながら、取り組みがブラッシュアップされていくのでしょう。

授業をデザインするうえで「子どもたちの『ストーリー』に乗ることを意識している」と話す山手先生。一人ひとりの意欲を大切に、個々が納得して動きつつ「自分たちで作っている」感覚を持ってもらいたいと考えているそうです。

授業を運営する際も、プロジェクトの進め方などはレクチャーするものの、まずは「挑戦してみること」を重視しているといいます。先生はあくまでも子どもたちが「目的地」を見失わないよう、伴走する役割。目的を見据えたうえで、自由な発想が生まれる空間をいかに生み出すか、日々思考を重ねているそうです。

今回のプロジェクト科の授業では、子どもたちだけでなく、先生たちも楽しんで取り組んでいる様子が印象に残りました。山手先生も「何かを“させなければいけない”という意識だと、先生は苦しくなる。そういう視点を外すと、子ども一人ひとりの考えや思いにフォーカスできるようになり、自分自身も楽しめるようになった」と話します。

「教育の最終的なゴールは、子どもたちが幸せな人生を送れるようになること。だからこそ、今この瞬間の行動や参画姿勢にあれこれ言うのではなく、その子の“タイミング”に合わせたアプローチを行いたいと考えています」。

中学入試情報誌『MyTYPE』とは

『MyTYPE』は、首都圏模試センターが発行する中学入試情報誌で、最新の入試動向や学校情報をわかりやすく紹介しています。偏差値データや合格者分析に加え、受験生の「タイプ」に応じた学校選びの視点が特徴です。学力だけでなく個性や学び方に合った進路を考えるヒントが得られ、保護者にとっても教育方針や学校生活を知る貴重な情報源となります。受験を通じて子どもの未来を見つめるきっかけとなる一冊です。今回は、2025年7月13日発行のmy TYPE第13号に掲載しました記事をご紹介します。

Vol.2につづく

- この記事をシェアする