【新渡戸文化学園】未来を変える力を育てるVol.2

my TYPE第13号(2025年7月13日発行)掲載

取材・文/ライター 金子茉由。撮影/首都圏模試センター 北一成 ※写真の一部は新渡戸文化学園の提供

今回の記事は、Webにて3部構成でご紹介しています。

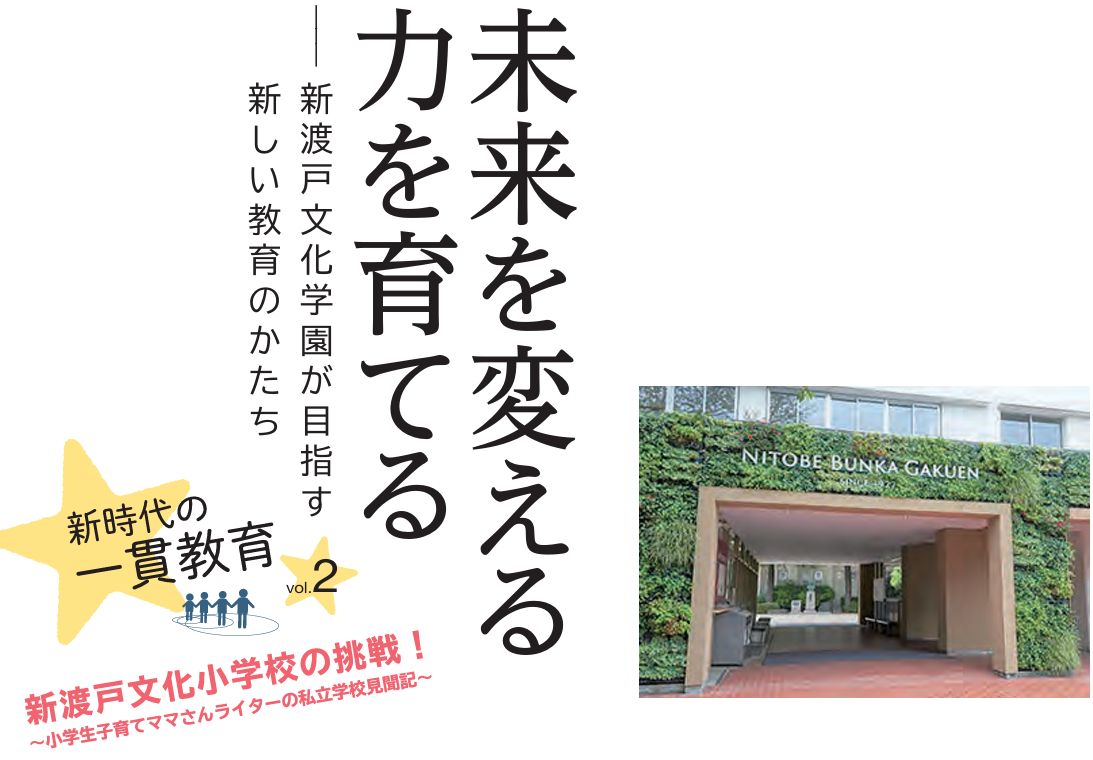

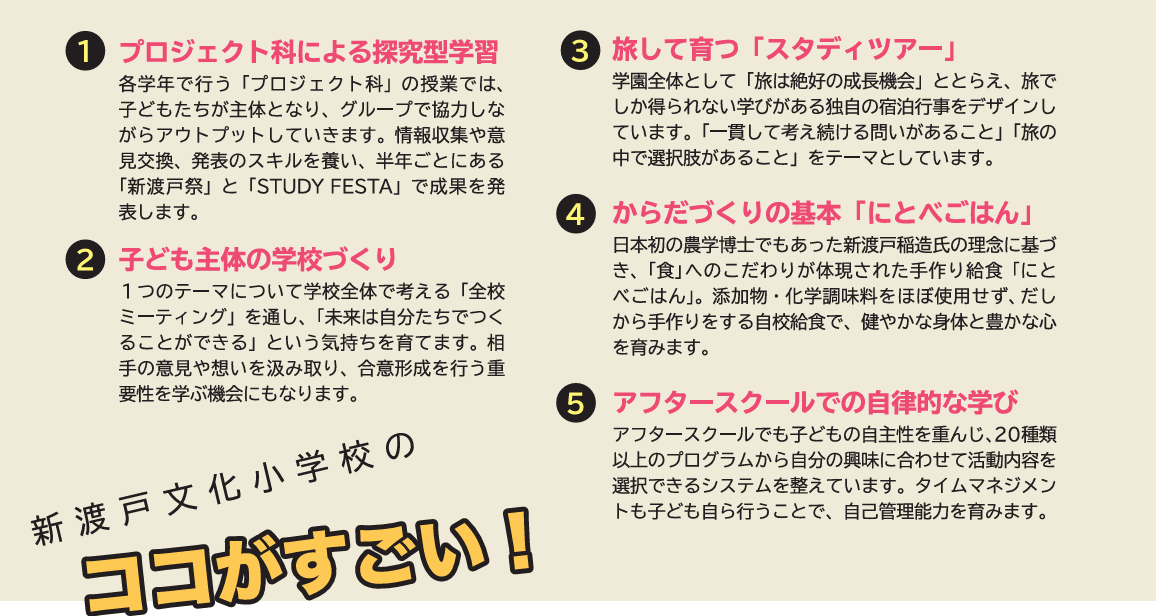

東京都中野区に校舎を構える新渡戸文化学園は、 新渡戸稲造氏が初代校長を務めた女子経済専門学校を起源に持つ学園です。 子ども園・小学校・中学校・高等学校・短期大学(いずれも共学)を有する一貫教育校であり、 自分と他者の幸せを創造できる「Happiness Creator」の育成を教育の最上位目標に掲げ、 自律型学習者の育成に力を入れています。 今回は、時代に応じた新しい学びの形を追求する新渡戸文化小学校を訪問。 特色ある授業を見学させていただきながら、先生方のお話を伺いました。

自分たちを主語に、未来を切り拓く。 新渡戸文化が挑む変革のストーリー

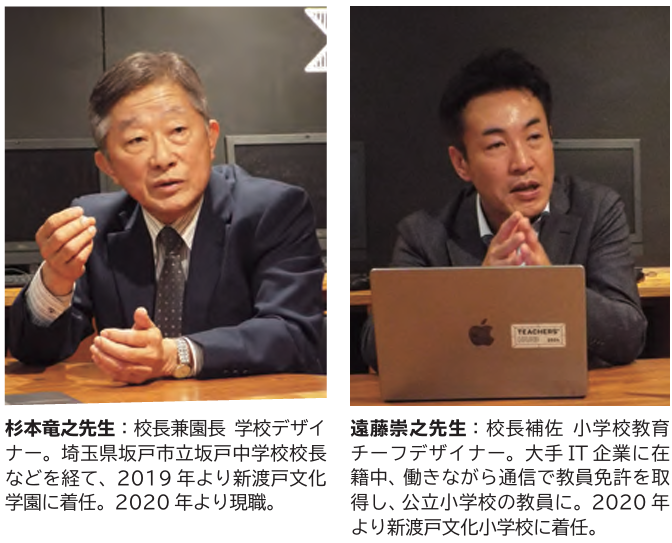

子ども主体のさまざまな取り組みが特徴的な新渡戸文化ですが、 特にこの数年で大きな変革が進められたといいます。 そこで、校長兼園長の杉本竜之先生と、校長補佐の遠藤崇之先生に、 現在の教育理念を掲げた背景やその手ごたえなどをお聞きしました。

新渡戸文化ならではの 「子どもが主語」となる学校づくり その気風はなぜ生まれたのか

――まずは「HappinessCreator」という教育理念が掲げられた背景を教えてください。

杉本先生:2019年より平岩(国泰)が当学園の理事長に就任したことが、1つの節目になりました。私も同年に本校に赴任し、翌年から小学校の校長を務めていますが、その頃から「HappinessCreator」というミッションを掲げ、より「子どもが主語」となる学校づくりを進める方針が生まれました。

遠藤先生:新渡戸稲造氏の言葉に「利他の精神」の言葉がたくさんあるのですが、まさにそこから着想を得たのが「HappinessCreator」です。さらに、小学生にもメッセージが伝わるように「しあわせをつくる人になろう」という言葉を加えました。ミッションが具体的に言語化されたことで、私たちが立ち返るべき指針や物事の判断基準が生まれたように思います。杉本先生:「HappinessCreator」という方針から大きく外れなければ、授業のデザインの仕方は先生たちの自由です。遠藤先生も含め、本校にはさまざまな経験や経歴を持った教員がたくさんいますが、外部とのコネクションをうまく授業に活用しているケースも多いですね。

未来は自分たちで作ることができる 学校の仕組みを「変える」経験が、 大きな自信に

――実際に、「子どもたちが主語」となって行う取り組みにはどのようなものが挙げられますか?

杉本先生:ご覧いただいたプロジェクト科の活動のほかに、「全校ミーティング」が挙げられます。全校ミーティングは、子どもたちを含めた学園全体で幸せな学校を作ることを目的とした取り組みです。一番のねらいは、子どもたちに「未来は自分たちで作ることができる」感覚を持ってもらうこと。近年、日本財団が行った『18歳意識調査』では、「自分で国や社会を変えられると思うか」という問いに対して『はい』と答えた日本の若者の割合が、他国に比べて低いことが分かっています。この結果には私自身もショックを受けましたし、教育に携わる者として何とか解決しなければならないと感じました。ですから、まずは子どもたちに「自分たちの力で学校を変える」経験をしてもらうこと。そのうえで、自分は世の中を変えられるのでは、という希望を持ったたくましい人材を育てていくことを目標としています。

遠藤先生:全校ミーティングでは、まずは全校生徒からテーマを募集し、代表委員と教員で内容を検討。取り組みたいテーマが決まったら、クラスごとの話し合いに移ります。各クラスの討議内容は紙にまとめ、校舎1階にある全校ミーティングボードに掲示。同時に動画でも撮影し、給食の時間などに視聴します。それらを踏まえ、再度クラスで話し合ったのち、「にとべサミット」というクラス代表者による全校での会議を行います。その段階では、教員も子どもたちと同列で意見を出し合いますし、保護者の見解も伝えるなど、大人の視点からもフィードバックをしています。

杉本先生:直近では、「20分間の休み時間を30分間に延ばしたい」というアイディアが挙がり、さまざまな調整を経て実現することになりました。立場の違う人と合意形成をする練習にもなりますね。

遠藤先生:ほかにも、現在は年に3回「私服登校デー」が設けられているのですが、それも当時1年生だった女児の発案により実現されました。彼女は当初、どちらかというと控えめなタイプだったのですが、今では各プロジェクト活動の中心的な存在になっています。自らの行動で学校を変えることができたという成功体験が、自信につながっていたとしたらとても嬉しいですね。

先生は子どもの目指す姿を支える伴走者 「待つ姿勢」も肝心

――子どもたち主体の取り組みを実践するうえでは、先生方の創意工夫も必要不可欠なのではないかと思います。どのような思いで学習や教育環境をデザインされていますか?

遠藤先生:やはり、「子どもが主語」の教育を行うことです。そのためには、子どもたちに対して1人の人間として対峙し、彼らがどう成長したいかを支える役割を担う必要があると考えています。そのうえで、それらを実現する仕組みや環境を整え、学習をデザインすることを意識していますね。例えば、本校では学習のゴールにクリエイティブな作品を作ることを通して、子どもたちが学習すべき事柄を自発的に獲得していく学習方法も採用しています。より良い学びのためのアプローチを、教員同士でも常に学び合っています。

杉本先生:それもすべて、未来の社会で求められる力を見据え、子どもたちが自ら周囲を観察し、判断しながら、世の中を変えていく力を育んでほしいという願いからです。先生はあくまでもその支援者、伴走者の役割ですね。遠藤先生:個人的に、子どもとの関わりにおいては「待つ姿勢」を大切にしています。子どもたちの目指す姿を支えるために、「なぜそんなことをするの?」と問い詰めるのではなく、「どうしたの?」「どうしたいの?」と声をかけるよう心がけています。そのうえで、教員ができるサポートは何かを見極めながら関わっていきたいと考えています。

利他の心がつなぐ挑戦意欲 子どもたちの自律性が大きく向上

――「HappinessCreator」という理念のもとさまざまな変革が進み、およそ5年が経ちました。これまでの取り組みに対する手ごたえを教えてください。

杉本先生:子どもたちが、以前よりも主体的に動けるようになった点が一番の手ごたえですね。教員が注意を促さなくても、物事に取りかかるまでの時間が速くなりましたし、自己統制ができるようになったように思います。全学年に共通して、自覚を持った行動が増えてきたと感じています。

遠藤先生:たしかに、上級生から下級生に対する関わりなども、徐々に増えてきています。例えば、今年は新1年生の歓迎会の際に、6年生が自分たちで考えて、全員で楽器を演奏してくれたんです。初めて楽器にチャレンジする生徒も多々いたようですが、それぞれが全員で音を奏でる楽しさを感じながら披露してくれました。何よりも感動的だったのが、2回目の演奏の際に、全学年の子どもたちが楽器に合わせてみんなで歌いはじめたことです。自然発生的な出来事でしたが、体育館中が良い雰囲気に包まれ、私たちもとても感慨深かったですね。

杉本先生:そのような雰囲気は自然と子どもたちの間で連鎖していくんですよね。6年生も、この経験を機にさらに自信がついて、新しい事柄にどんどんチャレンジしたいと感じてくれたのではないのでしょうか。また、下級生たちも「みんなが喜ぶことは何だろうか」と考えるきっかけが得られたように思います。まさに「利他」の精神ですね。

杉本先生:本校の教員は、“先生”ではなく全員「デザイナー」という肩書きを名乗っています。子どもたち一人ひとりと真摯に向き合い、より良い教育をデザインする。それこそが新渡戸文化が目指す教育のあり方であり、「HappinessCreator」の体現につながるのではないかと思っています。

中学入試情報誌『MyTYPE』とは

『MyTYPE』は、首都圏模試センターが発行する中学入試情報誌で、最新の入試動向や学校情報をわかりやすく紹介しています。偏差値データや合格者分析に加え、受験生の「タイプ」に応じた学校選びの視点が特徴です。学力だけでなく個性や学び方に合った進路を考えるヒントが得られ、保護者にとっても教育方針や学校生活を知る貴重な情報源となります。受験を通じて子どもの未来を見つめるきっかけとなる一冊です。今回は、2025年7月13日発行のmy TYPE第13号に掲載しました記事をご紹介します。

Vol.3につづく

- この記事をシェアする