保護者の時代とこんなに違う!変わる大学入試と日本の教育 Vol.2

my TYPE第13号(2025年7月13日発行)掲載

筆者:首都圏模試センター取締役教育研究所長 北 一成

中学入試情報誌『MyTYPE』とは

『MyTYPE』は、首都圏模試センターが発行する中学入試情報誌で、最新の入試動向や学校情報をわかりやすく紹介しています。偏差値データや合格者分析に加え、受験生の「タイプ」に応じた学校選びの視点が特徴です。学力だけでなく個性や学び方に合った進路を考えるヒントが得られ、保護者にとっても教育方針や学校生活を知る貴重な情報源となります。受験を通じて子どもの未来を見つめるきっかけとなる一冊です。今回は、2025年7月13日発行のmy TYPE第13号に掲載しました記事をご紹介します。

保護者の時代とこんなに違う!変わる大学入試と日本の教育

現在の日本の大学入試は、いまの小学生の保護者が大学を受験した時代とは大きく様変わりしつつあります。

2021年1月からの「大学入学共通テスト」の導入。「英語4技能」の力を重視するための民間英語検定のスコア導入。高校3年の12月までに実施される学校推薦や総合型の増加。今後の各大学の個別入試では、「創造性・独創性・芸術性等の評価を含む記述問題」の出題が推奨されるなど。これらの変化はいずれも、この先の世の中で求められる力を育てるために、大学の教育と入試のあり方を変えていこうという考えに基づくものです。現在の大学入試は、小学生の保護者の時代とは、いわば「学力観」「入試観」自体が変化しているともいえるでしょう。

保護者の世代が経験したことのない、大きく変化した未来の社会で、わが子を含む若い世代が将来「より良く生きる」ことのできる力を育むために、いま日本の学校教育も大きく変化しようとしているのです。

将来に求められる力の変化が日本の大学入試と学校教育を変えた⁉

今春2025年3月に高校を卒業した学年以下の小・中・高校生が学んできた現行の『学習指導要領』。

そこで示された新たな学びの目玉となっているのが「探究」学習(活動)です。

その学びのプロフィールは、この先の大学入試でも大切なものになってきます。

そして同時に、グローバル教育とSTEAM教育、ICTと生成AIの活用力も、いまの子どもたちには必要な力と考えられているのです。

問題解決への「最適解」を導き出す力を育む教育へ!

「探究」学習〈活動〉を通じて、問題解決への「最適解」を導き出す力を育む教育へ!

いま、日本の学校教育の現場では、「探究」学習の導入が大きな課題となっています。

大学受験に必要な教科の変化はもとより、この「探究(広い意味での)」という新たな学びのスタイルが、この先の高等教育(大学での研究)や、その先の社会で求められる力を育むための、必須の学びであると考えられているからです。

現在とは大きく変化した近未来の社会では(すでに現在の社会でも)、「解決のための正解がひとつに定まらない問い(現実問題)」は世界のどこでも、誰にとっても、数多く生じます。

「SDGs(Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)=国連GLOBAL GOALSともいう)」に謳われた「17の課題」にも含まれるのは、世界平和の実現(紛争の解決)や飢餓、貧富、地球環境の維持、パンデミック対策など、いずれの問題も、解決に向かう正解は必ずしもひとつには定まらないものばかりです。

それでも、これから先の時代を生きる現在の子どもたちにとっては、どの問題も、決して目を背けることのできない、「自分事」であることは間違いありません。いまの小学生が大学や大学院を卒業して社会に出るのは、早くて2030年代後半。その手前の2030年が、2015年の国連サミットで採択された「SDGs」の達成目標年度に当たります。

そうした数々の(未知や未解決の)問題と向き合い、立場や意見(考え方)、文化的背景などの違った各国の人々とも意見を交わし、相互理解を図りながら協調・協働して、解決に近づく「最適解を導き出す」力が、これからの社会では求められていくのです。

そして、そうした力を育んでいくために、高等(大学)教育と大学入試、それにつながる小学校~中学校~高等学校の教育を変えていく必要があるという考えを反映したものが、この10数年かけて行われてきた「日本の入試と教育の改革」に他ならないのです。

そうした考えのもとで、2020年度の改革に続き、第2期の大学入試改革といわれた今春2025年の大学入試のあり方を変えるために、文部科学省は、2020年度から小学校に、2021年度から中学校に、2022年度から高等学校に、現行の新たな『学習指導要領』を順次導入してきました。

そしてその『学習指導要領』のもとで学んできた最初の高校生が、この2025年の大学入試に挑みました。

そこでは、まだまだ当初考えられてきたほどの大きな変化は実現していないという見方も一部の教育関係者の間にはあります。しかし、少しずつではあっても、日本の大学入試は確実に変化しつつあることは間違いありません。

すでに、高校卒業時までに取り組んできた様々な「探究」活動の経験や成果によって、それぞれが希望した大学の推薦入試や総合型入試で合格~入学する受験生は、年々増加しているのが現状なのです。

GLOBAL&STEAM教育とAI活用は将来必須の力に!

GLOBAL&STEAM教育の必要性とAI(人工知能)活用は将来必須の力に!

たとえばこの数年、中学受験(受検)でも、GLOBAL(グローバル)教育とSTEAM(理系+芸術)教育の両方に力を入れている私立中高一貫校の人気が高まっています。

このふたつは、今後ますますグローバル(ボーダーレス)化が進み、ICT活用や新たな技術革新がさらに進む、世界と日本の社会で必要とされる力を育てる教育です。

この両方の教育の充実と進化が、先進国のなかでも遅れをとっていると指摘される日本の学校教育にとっては喫緊の課題です。

グローバル教育とSTEAM教育の必要性は、いまの社会や職場で中心的な役割を担っている小学生の保護者世代が、すでにもっとも痛切に感じていることではないでしょうか。

先進諸国のなかでは、ICT活用が遅れていたといわれる日本の学校教育も、コロナ禍をきっかけに導入~活用が進んできました。生成AI(人工知能)の活用の必要性も同様です。

先にも触れた「SDGs」の活動も、世界中の学校や企業が、やはりコロナ禍を契機に、それまで以上に「SDGs」の解決課題を重視した活動を行うようになりました。それは日本の学校にも共通しています。

その「SDGs」目標達成のためのキーワードのひとつが“ウェルビーイング”と言われています。「それぞれが感じる幸せや一人ひとりの感性や感情が大切」という、多様性を認める考えのもとで、従来の“競争”という考えから、“共創・協働”を大切にする考えに転じて、世界の人々が力を合わせ、より良い社会・世界を築いていくための力を育てていく。そういう力を育む教育が、いま学校教育の現場で求められるようになっているのです。

そして、afterコロナの現在、“Beyond GDP(GDPを超えて)”とか、「Well-being Goals(WBGs)」とい

われる次の時代に向けての課題が、すでに国連の活動や教育現場の課題として注目され始めているのです。

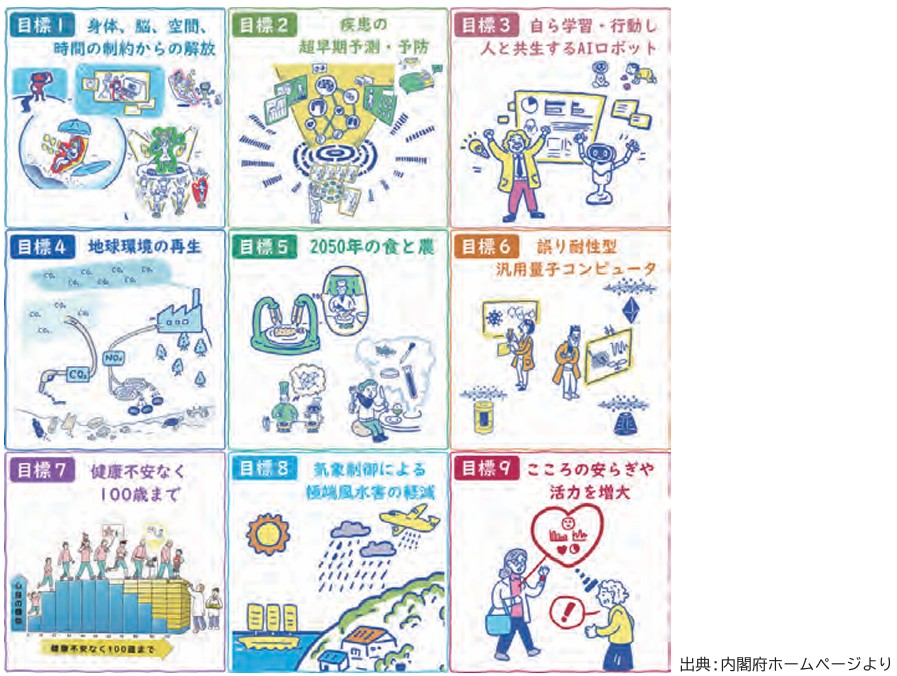

さらには、いまの子どもたちが生きる2050年の社会を見据え、日本でも内閣府から2020年に「ムーンショット計画」が策定~公開されています。ここでは詳細はお伝えし切れませんが、関心のある方は、内閣府の公式Webサイトから、この「ムーンショット計画」についての資料をご覧いただきたいと思います。

いまの大人(小学生の保護者を含めた)世代が経験してこなかった、近未来の大きく変化した社会で生きていく子どもたちにとって、その時代に「より良く生きていく」ために必要な力と、その力を育ててくれる教育はどのようなものなのか? そうした、近未来の「良き地球市民」を育てる教育を実現しようと工夫を重ねている私立中高一貫校、私立中学校がすでに数多く存在します。そうした教育のあり方への視点が、これからの「学校選び」で大切になっているのです。

Vol.3につづく

- この記事をシェアする