保護者の時代とこんなに違う!変わる大学入試と日本の教育 Vol.4

my TYPE第13号(2025年7月13日発行)掲載

筆者:首都圏模試センター取締役教育研究所長 北 一成

中学入試情報誌『MyTYPE』とは

『MyTYPE』は、首都圏模試センターが発行する中学入試情報誌で、最新の入試動向や学校情報をわかりやすく紹介しています。偏差値データや合格者分析に加え、受験生の「タイプ」に応じた学校選びの視点が特徴です。学力だけでなく個性や学び方に合った進路を考えるヒントが得られ、保護者にとっても教育方針や学校生活を知る貴重な情報源となります。受験を通じて子どもの未来を見つめるきっかけとなる一冊です。今回は、2025年7月13日発行のmy TYPE第13号に掲載しました記事をご紹介します。

保護者の時代とこんなに違う!変わる大学入試と日本の教育

現在の日本の大学入試は、いまの小学生の保護者が大学を受験した時代とは大きく様変わりしつつあります。

2021年1月からの「大学入学共通テスト」の導入。「英語4技能」の力を重視するための民間英語検定のスコア導入。高校3年の12月までに実施される学校推薦や総合型の増加。今後の各大学の個別入試では、「創造性・独創性・芸術性等の評価を含む記述問題」の出題が推奨されるなど。これらの変化はいずれも、この先の世の中で求められる力を育てるために、大学の教育と入試のあり方を変えていこうという考えに基づくものです。現在の大学入試は、小学生の保護者の時代とは、いわば「学力観」「入試観」自体が変化しているともいえるでしょう。

保護者の世代が経験したことのない、大きく変化した未来の社会で、わが子を含む若い世代が将来「より良く生きる」ことのできる力を育むために、いま日本の学校教育も大きく変化しようとしているのです。

成長の可能性と選択肢を広げた中学入試の多様化!

小学生の多様な力を評価し、成長の可能性と選択肢を広げた中学入試の多様化!

小学生の保護者の世代が中学受験を経験した時代には、教科型(4教科や2教科)のペーパーテストしか選択肢がなかった中学入試。

しかし、いまでは中学入試の形態も様々に多様化して、小学生(わが子)の強みや長所を生かせる新たな入試のスタイルが生まれています。

それらの「新タイプ入試」という選択肢にも目を向けてみてはいかがでしょうか?

人間のもつ多様な力を表すH・ガードナーのMI理論

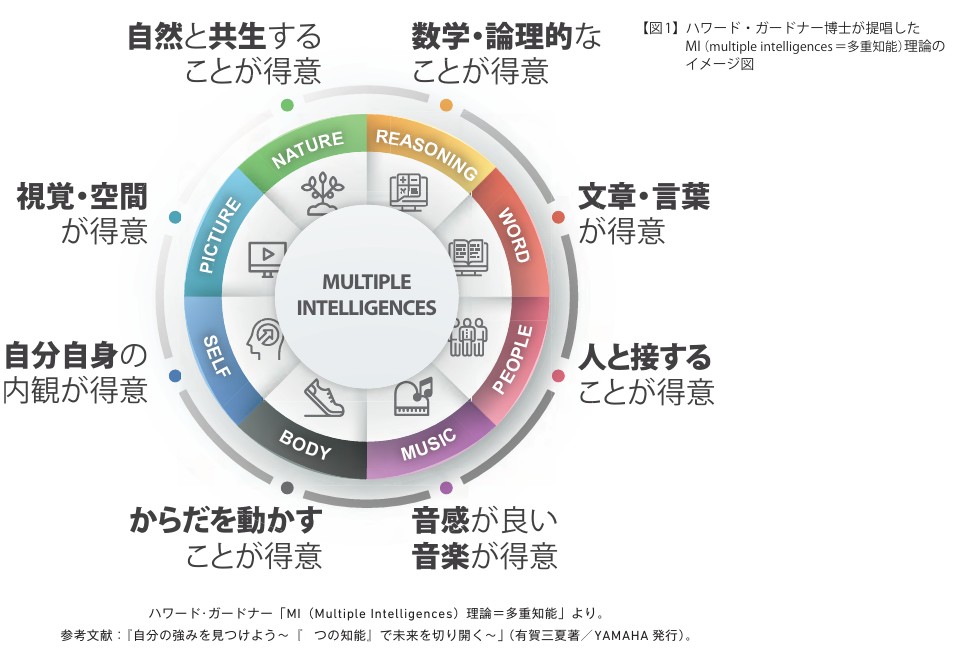

ここで、MI(multiple intelligences=多重知能)理論という考え方を図でご紹介します。

これは、1980年代後半に、当時ハーバード大学の教授であったハワード・ガードナー博士が提唱した理論で、大まかにいうと「人間は誰もがこの図のような多様な力(多重知能=8つの知能とも訳される)を持っていて、場面に応じて、自身の得意な力を用いて問題解決に当たっている」という考え方を示したものです。

この理論では、従来のIQテスト等による知能の評価方法が個人の能力を狭い範囲でしか捉えていないとし、人間の知能は複数の異なる能力から成り立っていると主張しています。

これを、教科型のペーパーテスト(筆答試験)による入試の評価方法に当てはめてみると、たとえば中学入試で課される国・算・社・理の4教科入試や、国・算の2教科入試の場合は、ほとんどがこの図の右上45度の範囲(論理・数学的知能と言語的知能)の力だけを評価した試験という見方もできます。つまり、「そこで測られる力だけが人間の(子どもたちの)能力ではない」ということもできるのです。

この先の社会で生きる子どもたちは、様々な能力や知見をもった世界中の人々と協働し「正解がひとつに定まらない問い」への最適解を導き出していく必要があります。そのために、多様な力を結集して、互いを認め合い、それぞれが「地球人のひとり」として社会に貢献できる未来をつくっていけるよう、いま、入試でも、新たな“評価軸”が取り入れられるようになってきたと考えてよいでしょう。

今後の大学入試の変化を先取りした私立中入試の多様化と新タイプ入試!

この特集の冒頭でご紹介した「今後の大学入試で問われる新たな学力観」の図に示されていた「各大

学における個別選抜」のあり方には、「小論文・プレゼンテーション・集団討論・面接・推薦書・調査書・資格試験等」などの試験形態が例示されていました。この資料の原典は、文部科学省が2016年頃に公表した「今後の大学入試のあり方」を示したものです。

このように、近年の大学入試にも新たな“評価軸”が取り入れられるようになってきた背景には、これまでお伝え

してきた「将来の社会の変化と、その時代に求められる力の変化」があります。

そして、その新たな“評価軸”の導入を、大学入試に先駆けて実現してきたのが、首都圏の中学入試でした。

2020年度からの「大学入試改革」がマスコミ報道され始めた翌年の2016年以降、約10年の間に、中学入試に

おける「新たな形態の入試方法(=ここでは「新タイプ入試」と表記)」は、加速度的に増加してきました。

それらの私立中学校の「新タイプ入試」のなかでも早くから増加してきたのが、公立中高一貫校の「適性検査」の出題と似た形式の「適性検査型入試」と、何らかの形で英語の力が問われる(英語を選択できる)「英語入試」だったのです。

かつて文部科学省が2016年頃に公表した、新たな「大学入学共通テスト」のサンプル問題は、それ以前から行われてきた公立中高一貫校の「適性検査」の出題と、コンセプトも形式も酷似したものでした。

また、今後の大学入試で求められる「英語4技能」の力につながっていく、小学生の英語力にスポットを当てた入試が、中学入試における「英語入試」だったといえるでしょう。

こうして、近年ますます多様化してきた中学入試における「新タイプ入試」は、やはり保護者が小学生の頃には(帰国生入試での英語入試以外には)存在しなかったものです。

しかし、時代は変わり、中学入試で問われる力も多様化を辿ってきました。

その多様化に、「昔(自分たちの時代)とはこんなに変わったの?」と驚かれる保護者も多いかもしれませんが、この変化は、小学生と保護者の皆さんにとっては、むしろ歓迎すべきものだと、本誌編集部では考えています。

これらの「新タイプ入試」は、小学生(わが子)の長所や強み、得意な科目(分野)、潜在的な能力や、何か好きなことに取り組んできた意志力、持続力、集中力など、「わが子(受験生本人)の良いところ」を評価し、受け入れ、可能性を伸ばしてくれる入試に他なりません。

このような変化を「新たな入試の選択肢が広がった」とポジティブに受け止めて、この先の進路と教育環境の選択を考えてみていただくことをお勧めしたいと思います。

Vol.3につづく

- この記事をシェアする