保護者の時代とこんなに違う!変わる大学入試と日本の教育 Vol.3

my TYPE第13号(2025年7月13日発行)掲載

筆者:首都圏模試センター取締役教育研究所長 北 一成

中学入試情報誌『MyTYPE』とは

『MyTYPE』は、首都圏模試センターが発行する中学入試情報誌で、最新の入試動向や学校情報をわかりやすく紹介しています。偏差値データや合格者分析に加え、受験生の「タイプ」に応じた学校選びの視点が特徴です。学力だけでなく個性や学び方に合った進路を考えるヒントが得られ、保護者にとっても教育方針や学校生活を知る貴重な情報源となります。受験を通じて子どもの未来を見つめるきっかけとなる一冊です。今回は、2025年7月13日発行のmy TYPE第13号に掲載しました記事をご紹介します。

保護者の時代とこんなに違う!変わる大学入試と日本の教育

現在の日本の大学入試は、いまの小学生の保護者が大学を受験した時代とは大きく様変わりしつつあります。

2021年1月からの「大学入学共通テスト」の導入。「英語4技能」の力を重視するための民間英語検定のスコア導入。高校3年の12月までに実施される学校推薦や総合型の増加。今後の各大学の個別入試では、「創造性・独創性・芸術性等の評価を含む記述問題」の出題が推奨されるなど。これらの変化はいずれも、この先の世の中で求められる力を育てるために、大学の教育と入試のあり方を変えていこうという考えに基づくものです。現在の大学入試は、小学生の保護者の時代とは、いわば「学力観」「入試観」自体が変化しているともいえるでしょう。

保護者の世代が経験したことのない、大きく変化した未来の社会で、わが子を含む若い世代が将来「より良く生きる」ことのできる力を育むために、いま日本の学校教育も大きく変化しようとしているのです。

中高でも広がる生成AI(人工知能)の活用

中高でも広がる生成AI(人工知能)の活用。私立だけでなく公立学校も「新たな教育」へ!

ご家庭で、あるいは保護者の仕事の現場でも、生成AI(人工知能)の活用は日に日に進んでいるのではないでしょうか?

学校教育の現場でも、やはり生成AIの導入~活用は、急速に進んでいます。

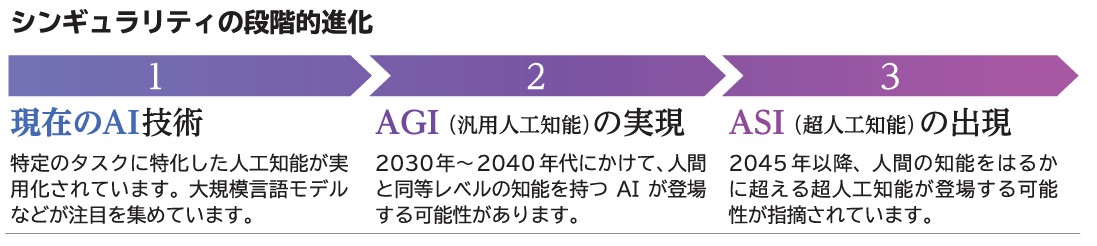

いま小学生のお子さん(わが子)が大学を卒業後に生きる2036年以降の近未来の社会では、このAIを使いこなす力も非常に大切になってくることは間違いありません。

大学入試志望理由書の作成方法や男子校英語授業風景が変わった⁉

生成AI(人工知能)を活用する力も、やはり今後の日本の学校教育に必要とされる力であり、お子さんの将来にとって必須の力といえるでしょう。2023年11月に公開された「chatGPT」の登場以来、わずか半年~1年半の間に、世界の人々の仕事や生活は劇的に変わってきました。学校教育の世界も例外ではありません。

すでに大学生の間では、7割以上の大学生が「生成AIを(何らかの形で)利用している」といわれています。中高生ばかりか小学生でも、学校や日常の生活のなかで生成AIを身近なものとして使っているというケースは多いはずです。小学生の保護者の世代でも同様ではないでしょうか?

そして、この生成AIの登場と加速的な進化が、学校教育のあり方も変えようとしているのは、いまではむしろ“自然な”変化といえるのではないでしょうか。

たとえば、AIを組み込んだ英語(英会話)学習システム(アプリ)の進化は、すでに学校教育現場の「英語の授業風景」を変えつつあるといってもよいでしょう。

筆者が取材や資料などで見聞きした範囲でも、「男子校の中1の英語授業の風景が変わった!」と感じたケースは少なくありません。自身の発音や発声はAIの英語学習システムに採点やアドバイスをしてもらい、個々の課題に合わせて的確に、楽しく英語を学ぶことが可能になっています。

また、高校生が自身の進路を検討するために、生成AIへの質問と回答を重ねてのキャッチボール(壁打ち?)で自身の考えをさらに深め、やがては志望理由書の作成に生成AIの力を借りるというケースも多くなっているといいます。こうした例だけではなく、世の中の変化と合わせて、日本の学校教育の現場でも、AI(人工知能)の導入と活用は、加速的に進んでいくことが予想されます。

生成AIの社会への浸透は、「AIに仕事を取って変わられる」という悲観的な側面よりも、むしろ「AIの上手な活用が様々な場面で生産性を高め、人間をサポートしてくれる」というポジティブな考え方で受け入れたいものです。そしてそれを教育の現場でも生かしている教育環境を、お子さんのために探していただくとよいでしょう。

私立だけでなく公立学校も「新たな教育」に乗り出した!お伝えしてきた「グローバル(国際化)教育+STEAM(理系+芸術)教育」と、「AI(人工知能)の活用力を育む教育」の両方では、これまで、やはり多くの私立中高が、公立学校を一歩も二歩もリードしてきました。

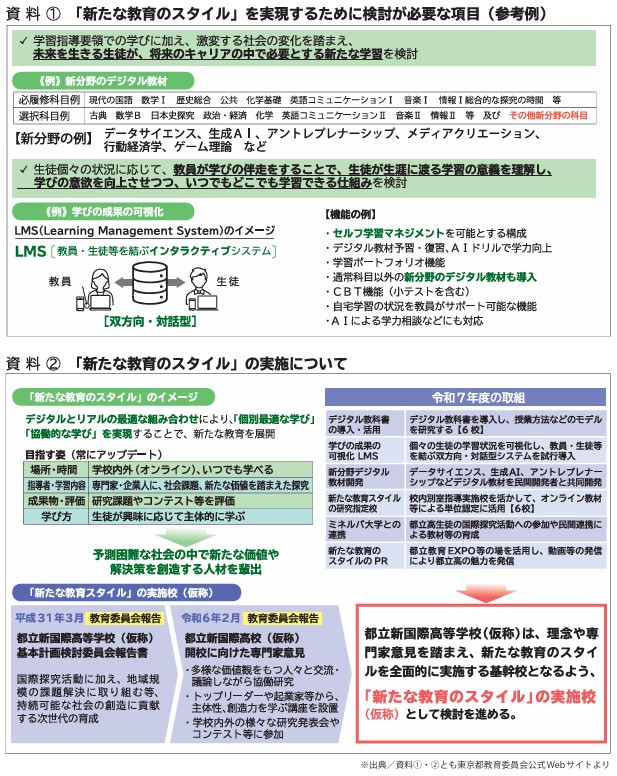

しかし、いま急速に公立学校の教育も進化しようとしています。こうした変化にも注目しておく必要があるでしょう。図は、東京都の教育委員会がWebサイトで、(令和7年1月に)公開した、①「『新たな教育のスタイル』

を実現するために検討が必要な項目(参考例)」と、②『新たな教育のスタイル』の実施について」という資料です。

資料①の冒頭には、「学習指導要領での学びに加え、激変する社会の変化を踏まえ、未来を生きる生徒が、将来のキャリアの中で必要とする新たな学習を検討」と記されています。またその下の「(例)新分野のデジタル教材」のなかの【新分野の例】には、「データサイエンス、生成AI、アントレプレナーシップ、メディアクリエーション、行動経済学、ゲーム理論など」と、いま私立中高一貫校の多くが導入を始めている学びと共通の分野が示されています。

Vol.4につづく

Vol.3につづく

- この記事をシェアする